Index

パナソニックくらしビジョナリーコラボは、新規事業に関わるさまざまな社内向けイベントを開催しています。今回、パナソニックから独立し、チョコレートドリンク事業を推進するミツバチプロダクツ株式会社(以下、ミツバチプロダクツ)を経営する浦はつみさんをゲストに招いたオンラインセミナーを開催しました。その模様をご紹介したいと思います!

ゲスト:浦はつみ(ミツバチプロダクツ株式会社 代表取締役社長)

1997年九州松下電器株式会社(以下、九州松下電器)に入社。2002年に松下電器株式会社へ転籍。同年、異業種合同プロジェクト「WiLL fax」とアルカリイオン整水器の企画・営業を推進し、日経ウーマンオブイヤーを受賞。その後、家電量販店向け法人営業、コンシューマー商品企画などを経て、2017年からチョコレートドリンク事業を推進。2018年9月にミツバチプロダクツ株式会社を設立し、現在に至る。

独立に至るまでの苦難の連続、スタートアップとして資金調達の難しさを学んだ日々

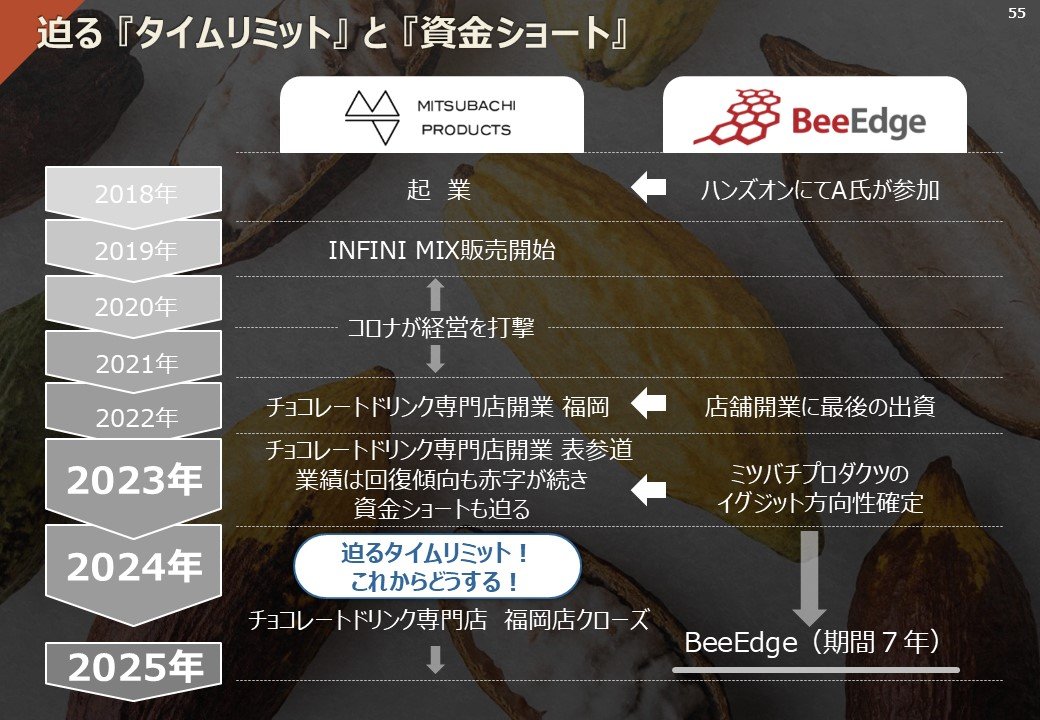

パナソニックが創業100周年を迎えた2018年、「パナソニックの次の食文化を絶対に作っていく」という強い決意のもと、起業しました。起業にあたってはパナソニック アプライアンス社(当時)と日系ベンチャーキャピタルであるScrum Venturesが共同出資し立ち上げたスタートアップ支援企業BeeEdgeの支援を受け、最大5年間休職できる制度を利用して休職し、ミツバチプロダクツの代表に就任。翌年2019年、パナソニック時代に一番惚れ込んだスチーム機能を活用した業務用チョコレートドリンクマシン「インフィニミックス」を販売開始しました。2020年からはコロナで経営が大打撃を受けてしまいましたが、そのような中でも事業拡大を目指し、2022年にチョコレートドリンクの実店舗運営も始めました。

BeeEdgeからの支援を受けられる期限である2023年の秋には、事業承継の方向性(株式買い取り、M&Aなど)を確定させなければならなかったのですが、パナソニック社内で事業化する事への拘りを捨てきれず、他社やVC(ベンチャーキャピタル)へのアプローチが遅れてしまったことが反省点です。さまざまな企業へ話をしに行きましたが、大企業へのアプローチはすごく時間がかかります。2022年の秋から他社との協業を本格検討していきましたが、結果としては遅すぎたと思っています。

2023年4月以降はVCとも数多く面談しました。この時ネックになったのが私の株式保有率です。創業当時は株に対する知識が足りておらず、外部からの資金調達を始めた段階では、BeeEdgeの株式比率が大きくなりすぎていました。社外から投資を受ける際は、当然ながら代表者の株式保有率が重視されます。私自身が株を買い戻すような資金も到底なく、スタートアップとファンドとの関係性について創業当初の認識が甘かった、という事は否めません。

しかし反省だけしたところで、時間が経ってしまうだけなので、「反省2秒」。パっと切り替えて、これは本当にやりたいことを見つめ直すチャンスだと考えました。

足りなかった覚悟とベンチャー精神、大企業発の新規事業立ち上げに必要なこととは?

自分自身、元々覚悟はある方かと思っていましたが、やはり、覚悟は経験や苦労の中で成長していくものだなと改めて感じています。大企業から起業家を育てるためには、何よりも覚悟と意識改革が重要です。一般的に起業家には、言われたことを忠実にこなすことよりも、自分から動く主体性と決断力が求められますが、これは若いうちから経験を積まなければ、いきなり花が咲くわけではありません。

さらに、実務経験豊富なVCメンバーが起業家をサポートする体制や、リスクを伴わずに大企業の中で新規事業を行うスキームがあるとベストです。事業が立ち行かなくなった際にプロジェクトを終了することも可能なので、企業としては従業員の雇用を維持できます。また新規事業へのチャレンジは他の業務でも必ず活用できるので、既存事業にとってもメリットがある取り組みだと思います。

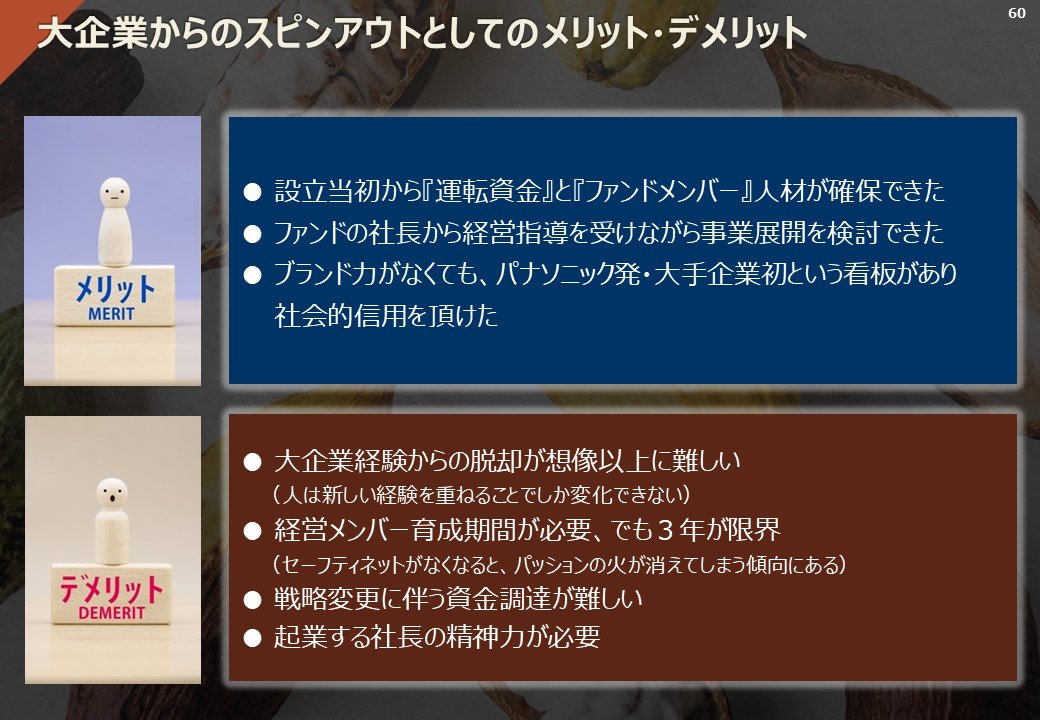

大企業からの起業におけるメリットとしては、何といっても「設立当初から運転資金が確保できること」です。「予算」として割り当てられている事と「運転資金」としてお金を受け取るのでは、使い方が全く変わってきます。創業当初にVCから経営指導を受けながら事業を検討できたことも大きかったです。

一方、新規事業をBeeEdge設立当初の目的である「若手経営者の育成」として見た場合、チャレンジできる期間の設定については、事前の議論が不足していたようにも思われます。一年では足りませんが、三年が大企業のマインドを持ったまま頑張れる限界です。セーフティーネットが保証された中で何を獲得するべきなのか?、一年、三年の節目で売上数字を見るだけではなく、事業継続に関わる何かしらの判断基準を設定し、議論できる仕組みが必要なのではないかと感じました。

キャッシュがない!繰り返す資金ショート、でも諦めなければ何かが起こる!?

2023年以降、独立するにあたって私がBeeEdgeから提示された条件は「私自身がお金を集めてくること」。さまざまな会社に会いに行く中で、本当の美と健康のサポートを理念とする「株式会社日本美健(以下、日本美健)」さんと出会いました。日本美健さんは発芽酵素玄米を扱っているのですが、チョコレートも発芽酵素玄米もお互いスーパーフード※であるという共通点や、お米は主食であり、主食を変えることが腸活に繋がると思い、スーパーフード事業拡大の可能性を感じ、連携することにしました。経営者としてはまだまだ道半ばですが、この先、スーパーフードを通じて、お客様の健康で快適な生活の実現を目指し、新たな食の価値を提供することで百年寿命を広げていきたいです。

※スーパーフード...栄養価が高く、健康維持に良いとされる食品

講演後、参加者との活発な質疑応答が行われました。

―覚悟は成長する、ことについて詳しく聞かせてください

事業をやっていくためには覚悟とともに実績が必要なので、そこはまだチャレンジ中ですが、覚悟は背負うものだと思っています。福岡、表参道と店舗経営に取り組んできましたが、店舗経営こそが会社経営だと痛感しています。それまでも原価など経営の重要な指標は意識してきたつもりですが、2022年に表参道の店舗をオープンしてからは、実際に自分が1から10までの作業工程を経験することで、改めて分かることがあると身に染みています。

一方、福岡の店舗は2024年に閉鎖したのですが、これは本当に悲しい経験でした。関係者皆で話し合って、何もない状態から店舗を設計してやってきたので、辞める決断は中々できなかった。なぜこれを決断したかと言うと、日本で初めてのオーガニックレストランをオープンしたもみの木ハウスの山田オーナーから、「食を学ぶなら、産地のこと、今後日本が学ぶべきである自然栽培の知識、レストランでのホールやキッキンの業務......、全てを自分を習得しないと店舗経営はできない」とアドバイスいただいたこと。そして同じタイミングで、連携先パートナーの日本美健の竹田会長より、「いくら思いがあっても赤字事業をいくつも持つのは私の負担が大きすぎるから軽くすべき」という助言を受けたからです。「クローズする、事業を辞める決断も経営者の仕事」だと。

店舗を閉鎖したことは、私の中で本当に、身体が一部無くなるくらいの断腸の思いでした。オープン当初に支えてくれたメンバーのことや、その後力を合わせてきた福岡スタッフの「引き続き一緒に頑張りたい」思いも全て受け止め、悩みましたが、継続するには私の力不足があると受け入れ、次のステップに進む覚悟を決めました。このような厳しい経験を積み重ねることで、覚悟が成長してきたと感じます。

―大企業で新規事業を立ち上げようとしている方々にアドバイスをお願いします

やはり熱い想いを持ち続けることと、共感者を増やすことだと思います。そして目標を設定し、それを共有することも大切です。大企業の新規事業担当となるとプロジェクトリーダーの立場になるのかと思いますが、リーダーであっても社長になったつもりでやること。会社からいただいた予算について、自分が出したお金と思って向き合った時に、取り組み方が変わると思います。加えて、自分の給料の三倍を会社は負担していることを自覚した方がいい。もし三倍の売上を稼ぐことができないようであれば、給料を減らすしかありません。その危機意識ができた時に、目標達成に向け、チームメンバー皆が知恵を出し合うようになります。「ヒト」「モノ」「カネ」を自分ごととして扱うことです。

―新規事業に携わる経営者育成についてどう考えていますか

私が思う経営者の素質とは第一に、熱いパッションを持ちながら自分の感情をコントロールできることだと思います。ただ、大企業では加えて、プロジェクトリーダーがメンバーと目標を共有することと、会話の大切さを意識することですね。一人に何もかもさせるのではなく、一緒に取り組む皆で悩みながら考えることや、失敗も成功も同じく経験することが重要だと思います。

また、企業で働いているとどうしても、自分の給料や役職など自分のことに意識が向くと思うのですが、商売の原則は「お客様がどうやったら喜ぶか」「会社がどうやったら良くなるか」です。その視点で考えた時に初めて物事が動くと思います。

(編集後記)

大企業のもつリソースの価値に改めて気づかされるとともに、経営者として覚悟を持ち、それを育てていくことの重みを感じ、終始、質問が絶えない時間となりました。

取材にあたって表参道の店舗も訪問しましたが、季節に合わせたメニュー開発だけでなく、写真映えも意識したドリンクの提供など、浦さんの「お客様に喜んでもらいたい」想いが現場の細部にも行き届いていることを感じました。ミツバチプロダクツの今後の取り組みに期待です!

(くらしビジョナリーコラボ広報担当)