Index

「食」は人間誰しも関係があり、さまざまな領域が複雑に絡み合っているものです。パナソニックでキッチン商品の事業企画に携わる杉本恵莉子が、2019年8月8日から9日にかけて開催された「Smart Kitchen Summit Japan 2019」のトピックスを交えつつ、想いをレポートします。

高まる「食」への関心。しかし、見えてきた「環境との両立」という課題

今年で3回目になるSKSJ 2019、毎年参加人数も増えて盛り上がりを見せています

私はパナソニックでキッチン家電の事業企画に携わっています。キッチン商品の事業企画に携わる私にとって「食」という分野はいわば主戦場。

早いスピードで進んでいるイノベーションやいろいろなプレイヤーの動きを探るため、8月8日、9日に東京で行われた「Smart Kitchen Summit Japan 2019」(スマートキッチン・サミット・ジャパン2019。以下、SKSJ)に参加してきました

-------------

- Smart Kitchen Summit Japan 2019とは?:「『食&料理×サイエンス・テクノロジー』をテーマに、さまざまな企業でイノベーションに取り組む個人、起業家、シェフ、投資家、研究者など、幅広い領域から食&料理の産業進化にパッションを持つプロフェッショナルが集い、つながり、新しい価値を創造する場。」(公式サイトより引用:https://food-innovation.co/sksj2019/)

-------------

人々が生活をする上で欠かせない食。今、ここに多方面から関心が集まっています。その背景にあるのはふたつの要素です。 ひとつはAIなどの技術革新によって、多種多様な提案が可能になったこと。そしてふたつ目は、世界中で注目される環境負荷と「食」との間に密接な関係があること。 ひとりの人間でも、身体の状態、趣味、生活スタイルによって「そのときに食べたいもの」は変わります。つまり、「食」をテーマにする限り、提案できることには終わりがなく、挑戦するチャンスが無限にあるのです。

また、環境負荷と食との関わりは、SKSJのセッションでもさまざまな問題提起がなされていました。 まずオープニングセッションでは「宿命の未来と願望の未来」をテーマに、宮城大学で分子調理学を専門に研究されている石川伸一教授がお話されていました。

地球温暖化などの"どうやっても変えられない未来"はたしかにあります。しかし、そんな中でもしっかりと"自分の望む未来"という願望を強く持つことで、自分たちの過ごす環境を変えることができるというお話でした。

「意思を持って環境を変える行動をする」ことの広まりを示す事例として、代替食品が世の中に受け入れられ始めていることが挙げられます。SKSJの登壇者であるJUST の滝野晃將さんのお話によると、「JUST Egg」(JUSTで開発・販売している、鶏ではなく緑豆からつくられた植物由来の卵、2019年現在米国で販売中)の購入者は、ビーガンや鶏卵アレルギーでない一般の方が8割なのだと言うのです。

昨今、世界中で家畜が及ぼす環境負荷が大きいことが課題視され、「代替肉、代替食品」が注目されています。これら代替食品の味や風味が普通の食品のものと差がなく、選ぶだけで環境負荷が減るのであれば、消費者にも選ばれやすくなるだろうし、企業として取り組む意義が大いにあると感じました。

そういう選択肢が身近になり、頻度高く購入するにはまだ少し時間がかかると思いますが、JUST Eggの例は代替肉、代替食品が普及する可能性を示唆していると感じました。

また、消費者側だけでなく、行政や企業が持続可能性について果たすべき役割という観点からのお話もありました。今の子どもたちは学校でSDGsを勉強しますが、私たち大人は勉強する機会はありませんでした。今一度私たち大人も消費者として、あるいは社会人としてSDGsに向き合い、「食」の面から持続可能な社会をつくる努力を重ねなければなりませんね。

あらためて問われる「家で料理をする、とはどういうことか?」

「料理をする」とはどういうことか?ソニーの西村征也さんはAIテクノロジーの活用で描く未来を語ります

SKSJでは「環境と食」についてだけでなく「家で料理をする、とはどういうことか?」という問題提起もされていました。

10年前からは想像もつかなかったことですが、材料を入れただけであとは調理をしてくれる「自動調理ロボット」と呼べるような商品が登場し、料理の自動化が進んでいます。

しかし、なんでもかんでも自動化すればいいという話ではないようです。すべてをロボットにお願いしたらどうなるか。感覚的な話ですが「料理している感」がない、それはつまらないという声が挙がります。一方で、材料や調味料を買ってきてイチから全部自分でつくるのは時間がかかるし手間で仕方がない。女性の社会進出が加速するとともに、料理に対する複雑な想いが垣間見られるような気がします。

どこまでロボットが手助けしてくれて、どこを人間が介すのか。どこからが「料理した感」を得られるのか。今回初めてSKSJに登壇されていたソニーの西村征也さんもロボットとの共存についてお話されていましたが、この「丁度良い距離感・使い方」にはまだ答えがないのでしょう。

シーンによって、同じ人間でも求めることが変わるからです。でも、だからこそ少しワクワクするトピックスなのかもしれないと感じました。自動化という便利なツールが私たちの生活や、料理という行為の満足感にどうフィットできるのか、どうしたらストレスなく便利に使いこなせて、一人ひとりの生活が豊かになるのか。やりがいがあり、そして向き合うべき課題だと思います。

また、家電メーカーで食に携わる仕事をしていると、「家で料理をする」ことが前提となってしまいがちですが、それこそがバイアスであることに気づきました。気づきのきっかけとなったのはWIRED日本版編集長、松島倫明さんによるセッション、「オートメーションと非オートメーションの境界線」です。

少し前まで、私たちが食事を摂る方法は限られていました。レストランで食べる、買ってきたものを家で食べる、家でつくって食べるなどです。しかし、今ではフードデリバリー、シェアキッチン、コミュニティキッチンなど、人が食事をする/料理をする際に選択できる手段は増えてきています。

「家で料理をして、家で食べること」が当たり前ではなくなりつつあるのです。そのため、ユーザーにとって「食事をする」ことの何が大切で、それを実現できる場所や手段がなんなのか、そこでお役立ちできるコトがあるのかと、今までとは違った視点で考えることが、新たなチャンスを生み出すきっかけになるのです。

料理・食事のあり方の多様性は日ごとに増し、そして速いスピードで変化している。その一方で、「キッチン」の形が基本的に変化していないのではないか、ということを松島さんが指摘されていました。一度家を建てたら、キッチンの形はしばらく変わらない。

「家で料理をすること」が当たり前の選択肢ではなくなる一方で、いまだ多くの人が魅力を感じているのだろう「家で料理をする」ことの意義や喜びとはなんなのか、やはり外食では感じられない安心感やつながり感があるのか、だとしたら理想のキッチンのあり方とはなんなのか。考え始めたらきりがないですが、食に携わる者として考えていきたいトピックスです。

行動せずに変化は生まれない──求められる「連携強化」と「発信力」

来場者は空き時間にメイン会場の外にある出展ブースを見学、Game Changer Catapaltもにぎわっていました

今回のSKSJのテーマは「MOVE」。これは、「行動せずに変化は生まれない」「行動せよ」と参加者に語りかけられているように感じました。

私は、SKSJの本場であるアメリカでのイベントへも出張させてもらった経験があり、日本とはまた異なった雰囲気でさまざまなお話を伺うことができました。毎回新たな発見があることに驚くのはもちろんですが、スタートアップが熱量のあるプレゼンで投資家やパートナー探しを実施しているのを目の当たりにすると、日本はどこか乗り遅れているように感じさせられるのです。

なんでも良いから新たなことへチャレンジをすれば良いわけではありませんが、変化を生む行動は誰もができる時代だと思います。たとえば、日本でも「クラウドファンディング」という言葉が浸透し、より良いアイデアをシェアして事業化につなげられる環境ができてきました。

では、いろいろなアイデアが意欲ある個人やスタートアップから世の中に出てくる中で、大企業は今後どうポジショニングしていくべきなのでしょうか。今まで築き上げてきた歴史や信頼があり、幅広く多様な事業を展開している場合もあります。一方で、どうしても変化が著しい市場への対応が遅れがちになってしまうのではないかと危機感を感じています。

ひとつの打開策として私が考えているのは、自社だけに閉じるのではなく、スタートアップを含む他社と連携をし、さらなるサービスを顧客へ提案していくべきではないかということ。大企業が既存の事業領域だけに特化してしまうと広がりがなくなってしまい、顧客が求めるものを迅速に提供できなくなってしまいます。

大事なのはニーズに応えるための「事業の広がり」をつくること。それは未来の生活環境であり、イノベーションであり、新しいエコシステムを含むものではないかと考えています。これを自社だけではなく、他社も巻き込んで実現させることで、事業の早期実現につながったり、顧客に対して幅広い提案ができるようになったりするのではないでしょうか。

また、さまざまなプレイヤーを巻き込んで新しいことを実現していくためには「発信力」も重要になってきます。「どのような世界をつくりたいか」を明確に発信することで賛同者を得て協働していく──。そして、きっとそれは顧客にも同じように届いていくはずです。

今回のSKSJで登壇していたクックパッドは「食への気づきを与えられる食体験」を、ソニーは「ロボットとの共存」という明確なメッセージを発信していました。「こういう体験ができるアイデアがあったらぜひ会話しましょう」というオープンな姿勢を示すことで、議論が生まれやすい状態をつくり出していました。

目指す姿を力強く発信することは簡単ではありませんが、今は世界観を世の中に発信したらフィードバックがもらえる時代です。この特性をうまく活用してさらなる提案につなげていけたら、より良い社会が待っていると感じられました。

これらふたつのミッションを実現する役割を現場で果たしていたのが、Game Changer Catapult(ゲームチェンジャー・カタパルト。以下、GCカタパルト)です。SKSJの会場でも、独特の存在感を発揮できていたのではないかと思います。 GCカタパルトは「パナソニックの社内ベンチャーを育てる」という大切な機能を持っています。

今回SKSJではカタパルトで良い2テーマの展示があり、来場された方々とチームが直接議論を戦わせるなど、価値を伝え楽しんでもらうことに成功した印象を持ちました。

来場者の皆さまと議論が盛り上がります

会場で印象的だったのは、事業アイデアの提案とともに、それがOniRobot(オニロボ)やDishCanvas(ディッシュキャンバス)など、目に見えるプロトタイプとして提案されていたことです。メーカーならではの強みを感じた一方で、パートナーを探す上では今後一歩踏み込んだ工夫が必要という印象も受けました。

相手が自分ごととして置き換えられ、そのサービスを想像できるように、今後もよりサービスや顧客への提供価値を尖ったものにしていく努力を続けていくだろうと思います。

夢を創造し、次の世界を「食」からつくっていく

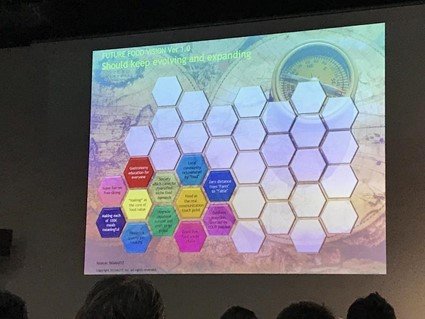

1日目に主催者であるシグマクシス様より説明があった考えられる未来のキーワード。しかし、そこには決まった未来はなく、一人ひとりが考え、周りを巻き込み未来を描いていきましょうという、"MOVE"に込められた想いを感じました

今の私たちだからこそ、未来に向けてできることは何か──。

SKSJの現場で一番感じたこと、それは「未来をつくるため、いかに夢を創造できるかに尽きる」ということです。想像力を働かせるために、できるだけ多くの、そして自身とは異なったフィールドの方と話すことで現状を知り、世間を知る。それが、ゆくゆくは世の中の流れをつくることに通じると信じるようになりました。

パナソニックでは日本だけに留まらず、グローバルにキッチン事業を展開しています。それにより、多くの情報や文化に触れるチャンスがありますし、その強みを生かして、点で散らばっているさまざまな食文化をつないだり離したりを繰り返していくことができる。

一歩先のより良い食を、全世界に提案できる会社だと信じています。 ただし、その提案は誰かが考えてくれることでも、教えてくれることでもない。もちろん、組織として向かうべきところと、一人ひとりが思い描く未来とでは差があるでしょう。しかし、一人ひとりが未来を思い描き、意見をぶつけない限り、組織として向かうべき方向は見えてこないのではないでしょうか。

とくに、この「食」という領域は生きている上で触れないことはなく、誰もがプレイヤーになれるのが特徴です。社内だけでも食に興味関心が高いメンバーがたくさんいますし、私自身も何人もそんな仲間に会ってきました。

まずは担当職務に関係なく、こういうメンバーを社内でつなげる場を設け、ざっくばらんに意見交換できる関係性を構築していけたらおもしろいな、と感じています。

もちろん、夢物語ではなく、「具体的にどうやったら実現できるかな?」と考えることは重要です。しかし、これを考え始めるとなぜか手段の話で盛り上がってしまい、そもそも語っていた「夢」が忘れられがちになります。

どうすれば、夢も語りながら手段についてもしっかり考えられるか。やはりβ版でも良いから早く手段を試す、フィードバックを得て次の手段を考えることが重要になってくるのでしょう。「行動せずに変化は生まれない」ですから。

社外とも連携して、変化が早い世の中に新たな世界を提案し、次の世界をつくっていく。難しいのはたしかですが、こんなおもしろいことは、ほかにありません。毎回そうですが、今回のSKSJでも何かをつくり出して発信するおもしろさ、そして熱量を感じました。今後も社内外問わずさまざまな場に出かけて、次の世界をつくる一員となるべく奮闘していきたいと思います。