Index

パナソニックのさまざまな「Make New」を発掘しているMake New Magazine(以下、MNM)編集部。今回、MNM編集部としてもっと知りたい、話したいトピックをその道のプロにうかがう企画「Make New Studies」を始動しました。

初回テーマは、9月1日の「防災の日」にちなみ「避難所」を取り上げます。全国各地で毎年のように地震や台風、豪雨、豪雪などの自然災害が発生している日本。しかし、自分自身が避難の当事者になることを、具体的に想定している人は少ないのではないでしょうか。避難所でのくらしは「非日常」と考えがちですが、そこで必要となるのは食事や睡眠、体の清潔さを保つことなど、日頃の生活で行なっていることと大きな違いはありません。

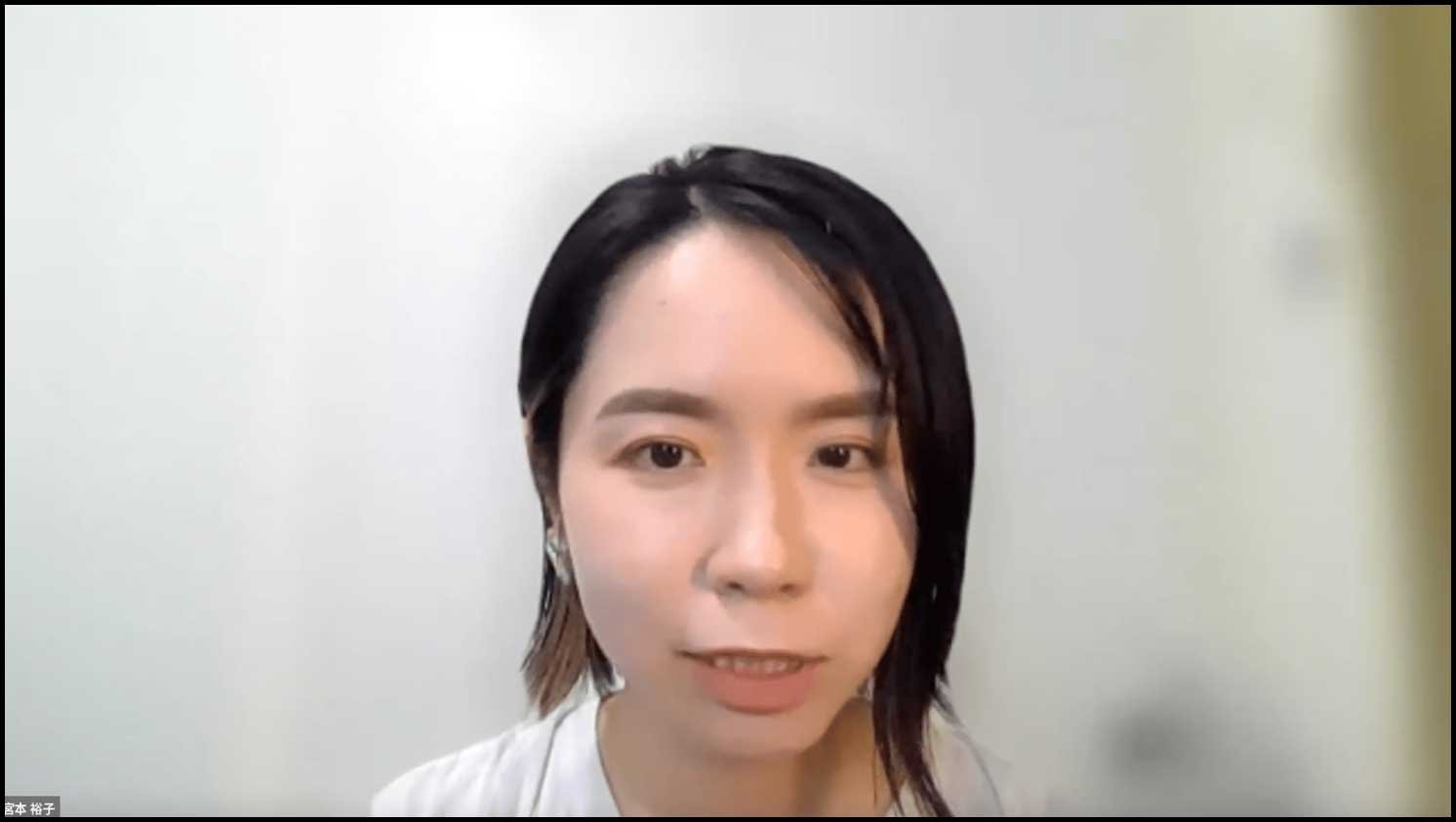

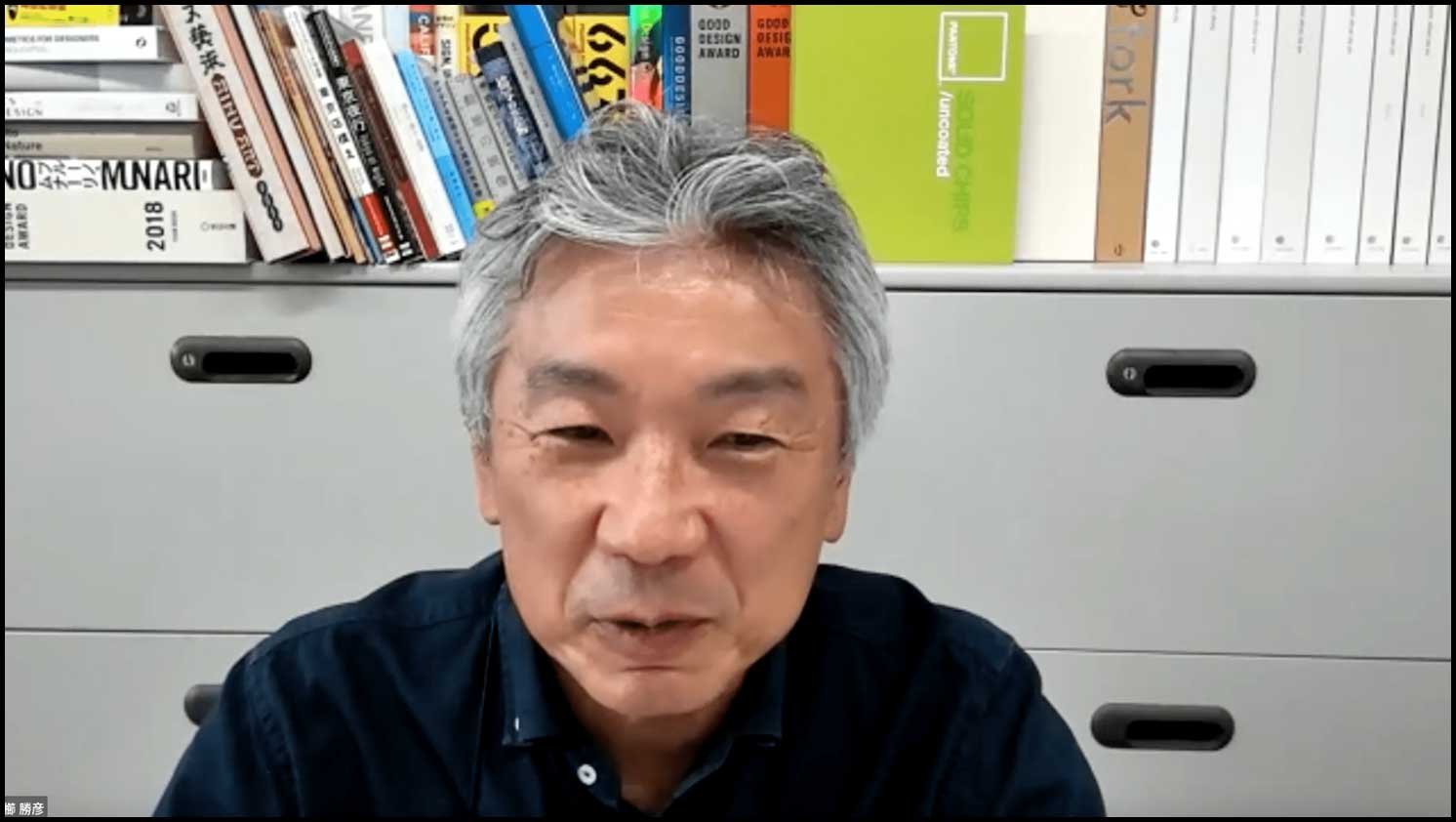

今回、そのような避難所でのくらしについてお話しいただくのは、「日常性への回復」をコンセプトにデザイン×テクノロジーで課題解決に挑む研究機関「ひとごこちデザインラボ」の3名。ラボを統括しているUCI Lab.合同会社の渡辺 隆史さん、京都工芸繊維大学教授の櫛勝彦さん、そして防災士の宮本 裕子さんです。MNM編集部の杉本 恵莉子と姜 花瑛が中心となり、お話をうかがいました。

人の心身を左右する。長年の課題である「避難所の衛生問題」

――9月1日は「防災の日」。以前よりも自然災害に関するニュースをよく耳にするようになり、私たちはいつ被災してもおかしくない世の中になりつつあると感じています。そのため、今回はこのタイミングで「ひとごこちデザインラボ」のみなさまに取材をオファーさせていただきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします!

渡辺、櫛、宮本よろしくお願いいたします。

――まずはじめに、「ひとごこちデザインラボ」とはどのような組織なのか教えていただけますか?

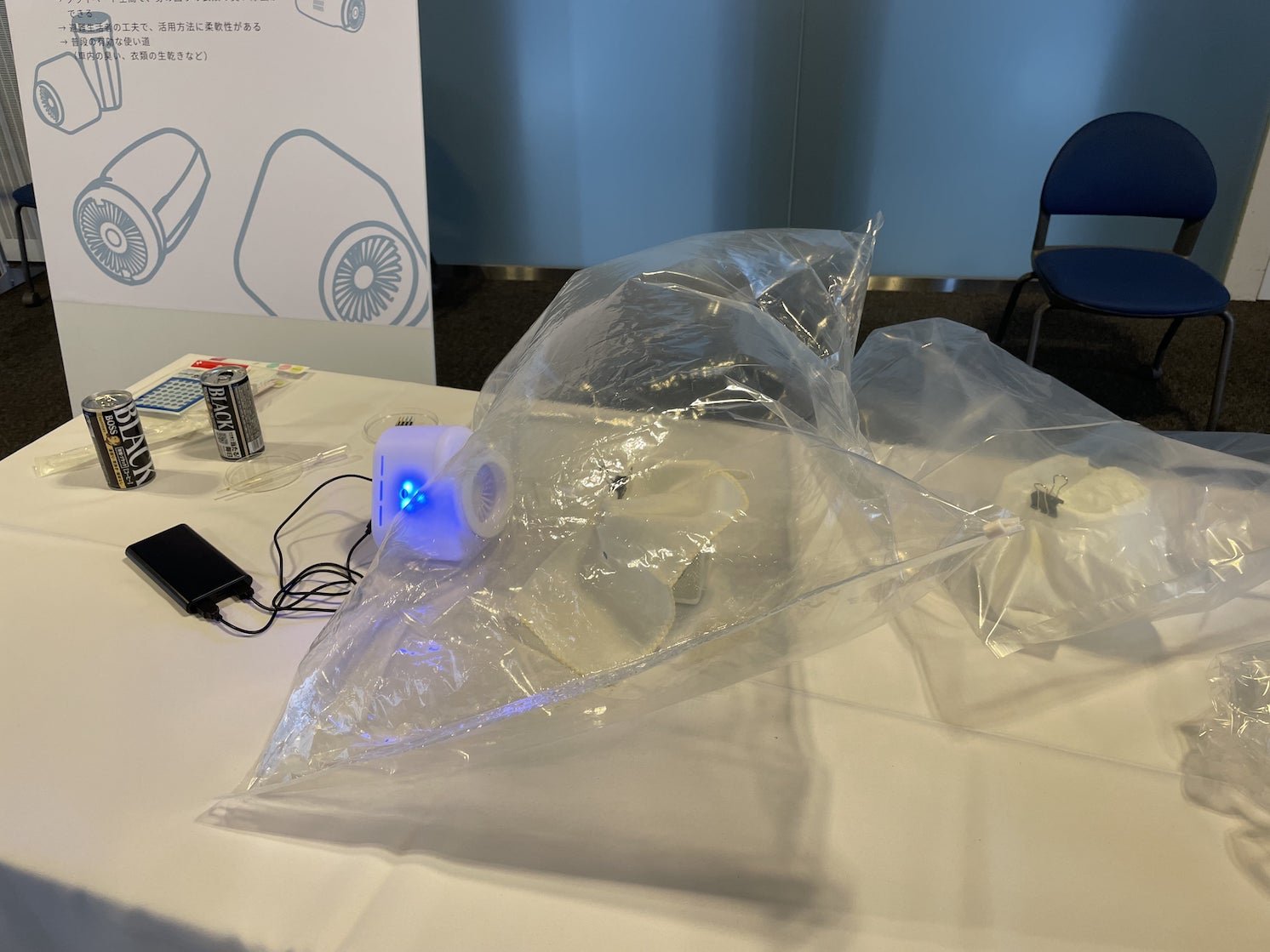

渡辺「ひとごこちデザインラボ」は避難所の衛生に関わる問題をデザイン×テクノロジーで解決する研究機関で、企業の商品企画開発や研究開発を手がけるUCI lab.と京都工芸繊維大学 デザイン・建築学系の櫛研究室が共同で立ち上げた組織です。パナソニックさまの技術協力のもと、彼らの技術を活用した避難所生活に役立つプロダクトを開発しています。

「ひとごこち」には「生きた心地」「ほっと、くつろいだ感じ」「人間としての平常の感覚や意識」といった意味があります。私たちは、厳しい生活環境になりがちな避難所でのくらしのなかでも「ひとごこち」を実現できるよう、活動に取り組んでいます。

――ひとごこちデザインラボのプロジェクトは、どのように始まったのでしょうか?

渡辺きっかけは2020年の夏に発生した九州地方の豪雨災害でした。2020年といえば、未知の感染症として新型コロナウイルスが猛威を振るいだしたころ。豪雨により被災した方々は、普段であれば避難所生活の心の慰めとなるような機会が、感染症対策のためにほとんど持てなかったそうです。例えば、地域の顔見知りと一緒にお茶会を開く、炊き出しの食事を囲む、といったことですね。被害が大きかったところでこそ必要なはずの支援ができないもどかしさを当事者の方々からお聴きしました。

「避難所の衛生問題」は、以前から注目されていましたが、コロナ禍で人と人との助け合いが困難となった状況において、本腰を入れて検討すべきだと考えました。私の専門である「生活者起点でのイノベーション創出」の手法を活用して、課題解決に向けた取り組みができるのではないか。そう考え、今回のプロジェクトを立ち上げました。

――コロナによって避難所生活における課題をより浮き彫りにしたのですね。「避難所の衛生問題」とは、具体的にどのようなものですか?

宮本まず挙げられるのが、トイレの問題です。災害時に水が止まってしまうと、水洗トイレではなく簡易トイレや仮設トイレを使うことになります。多くの方が使用するトイレは汚れやすいうえに、慣れていないものを使えば、綺麗に使うことも難しい。被災経験者によると、汚物にまみれ、とてもじゃないけれど「使いたい」と思える状況にないこともあるそうです。

トイレが汚いとあまり使うこともなくなるので、二次的な健康被害が生まれやすくなります。トイレに行く回数を減らせるよう尿意や便意を我慢したり、そもそも水を飲むことを控えたりと、体調にも悪影響を及ぼす行動が増えてしまうんです。

そして、手洗いうがいや歯磨き、お風呂といった水を使う衛生行為も、毎日行なうことが難しくなります。東日本大震災クラスの災害になると、水道や電気、ガスなどのインフラ復旧にはかなりの時間がかかり、お風呂に入れたのは2週間後とか、1か月後というケースも珍しくありません。

渡辺東日本大震災のときには、一部避難所でノロウイルスの集団感染が起きたそうです。小さな子どもの吐しゃ物をきちんと衛生的に処理できていなかったことなどが原因と考えられています。私にとってショックだったのは、当時の避難所で感染した方が「いろんなことが清潔でないので、当たり前でしょうがない状況だった」というひと言です。いかに極限の状況かが想像されて胸が痛くなります。

宮本もちろん、水を使う衛生行為がほぼできないこと以外にも、避難所にはさまざまな課題があります。

例えば、粉塵が舞うことによって空気が汚染されて体調を崩したり、プライバシーの確保が難しく、多様性に配慮しづらかったりといった問題ですね。車のなかで避難生活を送り、エコノミークラス症候群になってしまう方もいます。せっかく災害で命が助かっても、避難生活の環境が良くないために亡くなってしまう「災害関連死」が起こることもあるのです。

――水の使用に制限があったり、粉塵が舞いやすかったりと、避難所生活ではさまざまな衛生の課題がでてくるのですね。それらのなかでも、皆さんが特に「衛生ストレス」に着目した理由はなんですか?

渡辺プロジェクトの準備段階で5名の方にインタビューをさせていただき、衛生に関するストレスは精神の健康に影響を及ぼすことがわかったからです。

災害発生時の最優先事項は「命を守ること」ですが、避難所生活が長期になるにつれて、そのなかで重視したいことも変わってくると思います。「衛生ストレス」は命に直接かかわる話ではないかもしれませんが、取り組む意義の大きいテーマだと考えプロジェクト化しました。

避難生活は日常の延長線上にあるもの。災害時に必要なものは、日々のくらしにもニーズがある

――たしかに、いくつかあるなかでも「できるだけストレスなく過ごす」という意味で、重要な課題ですね。被災した際の体験談は、どのようにヒアリングしていきましたか?

櫛私たちには災害支援の経験がありません。まずは宮本さんに協力いただきながら、宮城県と広島県の被災地でフィールドワークを行なったり、オンラインで熊本や福岡の方にお話をうかがいました。

櫛そこで目の当たりにしたのは、被災者が大変な避難生活のなかでも、単に支援を待つだけでなく、能動的に創意工夫を行なうことでさまざまな問題を解決している姿でした。自分たちで衛生に関する問題を解決した経験は、その後のメンタル面に良い効果がありそうなこともわかってきました。

そのため、私たちは「日常性への回復」をコンセプトの軸に据えて、避難生活のなかで創造性を発揮する余地を残しつつ、日常生活でも使えるようなシンプルなデザインのプロダクトを試作し、検証とブラッシュアップを進めています。現在は、普段のくらしにおいてもニーズがあるであろう、「臭い」「空気の悪化」「水質汚染」の問題に着目したプロダクトを試作しています。

――避難所生活だけではなく、「日常的に使える」という点を意識したのはなぜですか?

櫛当初は避難生活を想定しながらアイデアを検討していたのですが、よく考えてみると、避難生活で必要だと感じるものは、日々のくらしのなかにも同じようなニーズがあると思ったからです。私たちはどうしても、災害に遭うことを別世界のできごとのように感じてしまいますが、避難生活は日常の延長線上にあるものです。日常生活のニーズと避難生活のニーズを結ぶプロダクトがつくれれば、それは今後生活を彩る新たなジャンルの商品になりうるのではないかと思います。

渡辺日本は多様な災害が発生する国です。すべての災害に対して備えるのは難しいからこそ、普段から使えて、創意工夫の余地のあるアイテムが役に立つと思うのです。ハードルの高い挑戦ですが、理想を追求してプロダクト開発を進めていきたいですね。

――日ごろから備えるのは大切、とよくいわれますが、日常生活と避難生活が結びつくようになればより身近に感じられそうです。このように普段使いできる防災グッズのメリットは、どのようなところにあると思いますか?

宮本メリットは3つあると思います。1つは普段から使い慣れているものであれば、緊急時でもストレスなく使えるということ。先ほど避難所の課題でもあげたように、非常時に初めて触れるものは、上手く使えない可能性もありますよね。日頃から使用経験があるというのは、防災上とても大切なことだと思います。

2つ目のメリットが、非常時にいつもどおりの行動をすることで、精神的な落ち着きを得られるという点ですね。そして3つ目が、身の回りにあるものであれば、非常時もすぐに持ち出せるという点。防災グッズが収納の奥底にしまわれて持ち出せないのでは意味がありません。いつも身の回りに置いているものが、災害時に役立つというのは大きなメリットだと思います。

櫛先生もおっしゃっていたとおり、今回のフィールドワークでは、避難生活の知恵や、生活するうえで困ったことなどについてさまざまな立場の方からお話をうかがうことができました。「同じような被害にあったり、避難生活で困ったりする人が少しでも減るように」という気持ちから、本当に熱心に答えてくださったんです。その想いを大切にしながら、プロジェクトを進めていきたいですね。

避難への意識や行動、避難生活は、「ちょっとした工夫」で大きく変わる

――そのような被災経験者の語る「災害時に役立つもの」「準備しておいたほうが良いもの」については、Twitterなどでも情報が流れてくることがありますよね。とても大切な情報ですが、被災された方の経験をもっと多くの方に知ってもらうにはどうしたらよいと思いますか?

渡辺その点はまさに、いま私たちも考えていることですね。防災に関する情報は、必要なときにしか見ないことが多い。そのため、たとえ大事なことでも、ただ発信するだけでは効果が薄いと思うんです。

そこで私たちは、今回のフィールドワークで聞けたお話を現場での工夫やデザインに活かしていけるよう、『避難生活10の気づき』という冊子を制作しました。この冊子では、さまざまな人と一時的に共同生活をするなかでつながりながらも一人になれる空間デザインの可能性や、コミュニケーションデザインの知見が役立てるかもしれないシーンなど、新しいソリューションの種を「気づき」というかたちで掲載しています。個人の利用だけでなく、企業や行政などもこれを読んで、避難生活の課題について考えていただき、新しい取り組みが始まるきっかけになれば嬉しいです。

宮本少し大きい話になってしまうのですが、私もまさに被災経験者の知恵をどう世の中に伝えていくのかについてここ最近ずっと考えていました。日本は昔から災害があるのに、被災者の知恵や経験がうまく共有されてこなかったからこそ、避難生活の課題がずっと繰り返されてきたんですよね。だからこそ、避難生活に役立つ知恵やスキルを、ライフスキルとして気軽に身につけられると良いのかなと思います。

先日読んだ本にも書かれていたのですが、アメリカではハリケーンで380万人に避難指示が出た際、倍の650万人が避難したそうです。残念ながら、日本の場合、なかなかこうはいかないですよね。避難行動も自ら選び取れるように、私たちも「誰かが助けてくれる」という意識から、公助・共助に頼り切るのではなく、「自分の命をまずは自分で守る。自分の行動は自分で決める」というかたちへと変わっていかなければならないと思います。

渡辺日本では避難が「特別な行動」としてハードル高く捉えられていますし、避難して、その土地や人に対する被害が何もなかったとき、損をしてしまった気分になる人も多い気がします。でも、避難行動の先にある心の動きは、ちょっとした工夫とデザインでポジティブなものに変えることができると思います。

宮本そうなんですよね。とある地域で、「大雨警報が出ると避難所でコーヒーを淹れて住民の方を待っている」という方のお話を聞きました。仰々しく避難するのではなく、ちょっとコーヒーを飲みに行く感覚で避難所に行く。まさに「避難行動のデザイン」の一例だと思います。

渡辺避難指示を出す際の言葉の使い方でも、行動は大きく変わると思いますね。宮本さんが話した事例では、そのボランティアの方が「(避難所にいる)私に会いに来て」とおっしゃるのだそうです。「避難しに行く」のではなく、「来る」という言葉を使ってコミュニケーションをデザインするだけでも、行動は変わります。私たちもデザインによって、避難生活の衛生ストレスを少しでも減らせるようこれからも力を尽くしていきたいと思います。

――本日はとても勉強になるお話を、ありがとうございました!

編集後記

杉本年々増えている気がする、日本の自然災害。いつか自分が被災するかもしれないと思いながら、まったく自分ごと化できていない部分もあり、今回「避難所」というテーマで企画を考えました。取材を進めるなかでわかったのは、避難生活を日常生活の延長として考えるということ。

普段の生活を豊かにするものが避難生活に役立てば、つねに防災の備えをしていることにつながりますし、被災時の安心感も違うと思います。災害や避難を「ちょっと違うもの」と捉えてきた私たちの意識を「Make New」する必要があるなと感じました。

姜ひとごこちラボさんのお話をお聞きして、普段の自分自身のくらしがどのようなもので成り立っているのかをあまりに知らなさすぎるということを痛感しました。自分が心地よく生きていくために最低限必要な空間、エネルギー、食、文化、時間。知っているようで、具体的にどれくらいのものがあればいいのか正確な数字でイメージができない方がほとんどだと思います。それらを把握できているだけで、災害時の安心感につながりそうです。また、自分が住んでいる街や地域の人たちとの関わりを深めていくことも災害時に助け合えるコミュニケーションにつながるのだなと、あらためてその重要さを感じました。

また、プロダクトを考える際は生活者が工夫できる余白を残す、避難は日常生活と地続きであるというお話も印象的でした。私は最近、食器や家具を選ぶときには、アウトドアでも使えるものを意識して選ぶようにしているのですが、日常的に接しているものを避難生活にも役立つものに変えていくことも、簡単にできるアクションとして有効なんだなと。これからは、日常の何気ない選択でも、災害を意識して選ぶことができるよう心がけたいと思います。日常的に接しているものから、避難生活にも役立つものを増やしていく。とても大切な考え方だなと思いました。

【関連記事はこちら】

Profile

渡辺 隆史(わたなべ たかし)

UCI Lab.合同会社 / 代表・所長、プランナー、経営修士(専門職)。マーケティングプランナー / リサーチャーとしてキャリアをスタートし、2012年にイノベーション・エージェント「UCI Lab.」を社内起業で立ち上げ、2021年に独立分社化。UCIとは「User Centered Innovation」の意。同社では、主にメーカーの新事業開発や商品開発プロジェクトを、生活者起点と対話的協働によって伴走しながら支援している。UCI型プロジェクト実践のひとつとして、ひとごこちデザインラボを立ち上げ「避難所の衛生ストレス解決プロジェクト」に取り組んでいる。著書に『地道に取り組むイノベーション』(共編著、ナカニシヤ出版)。

櫛 勝彦(くし かつひこ)

京都工芸繊維大学工芸学部卒業後、(株)NECデザイン(現:日本電気(株))において製品デザインおよびインタラクションデザインの研究開発に従事、その間、米国スタンフォード大学プロダクトデザインプログラムにてMFAを取得。1999年京都工芸繊維大学助教授赴任、以後、観察と創造を融合したデザイン方法論を軸に企業等との実践的研究に取り組む。現在、同大学デザイン・建築学系教授・博士[学術]・博士前期課程デザイン学専攻長。グッドデザイン賞審査委員、京都府中小企業技術センター特別技術指導員、日本デザイン学会理事等を歴任。

宮本 裕子(みやもと ゆうこ)

防災士。東日本大震災後、2012年2月から宮城県仙台市に移り住み、NPO法人にて復興支援団体のリサーチ業務などに従事。その後地元の神奈川に戻りまちづくりのNPOに勤務、のちフリーランスに。東北、熊本、広島など災害現場に足を運び復興支援に関わり、地元では防災に関する活動を行なっている。