パナソニック株式会社 デザイン本部 トランスフォーメーションデザインセンター(XDC)は、2021年から未来を構想する活動「VISION UX」に取り組んできた。非日常が日常化していく未来、「自分、大切な人、地球を思いやる行動が広がっていく世界」を目指して、10年後のありたい姿を描き、新たな事業機会を探索している。

シリーズ「Make New Moment」では、「VISION UX」が描く12の未来像を起点に、「今」を捉え直すべく、さまざまなゲストと対話していく。

第4回は、地域社会でのつながりづくりにフォーカス。高齢者の増加や過疎化、地域のつながりの希薄化などの社会課題に直面するなか、VISION UXではレジリエンスの高いまちづくりや地域に住む人々が互いをケアするつながりづくりに注目している。その実現のヒントを求め、全国各地のパナソニックショップで、高齢者から若い世代まで地域住民と密接に関わり街を支え続ける経営者の3名に、地域の人々と「街のでんきやさん」の関わりについてお話を伺った。

Index

地域に根ざし、人に寄り添う----三者三様の商いの哲学

――まず、経営されているパナソニックショップの周辺地域や店舗の特徴を教えてください。また、日々の営業の中でモットーとされていることはありますか?

近成私どもの店は岡山市の中心部より少し離れた場所とはいえ、自動車を含め人通りの比較的多い、主要道路に面した地域にあります。

近成チェーンの基本理念として「和ありての利」の精神を大切にしておりまして、お客さまお一人おひとりに「笑顔と幸せをお届けします」という想いが届けられるよう、「和」を意識しながら仕事に取り組んでいます。まずは「和」の想いを優先してこそ、いろいろな意味での「利」が生まれるという考えで仕事に向き合っています。

最近はご高齢になられた方が離農されることも多く、店舗周辺の農地が住宅地に様変わりし、若い年代層のご家族も増えています。

加藤若いご家族が増えるのは地域が活性化されていいですね。

私たちの店は、800世帯あまりの住民が暮らす団地内にあるんですが、約50年前に入居された方々が今はご高齢になり、電球一つ替えるのに苦労されるお客さまも増えているのが実情です。ですから、そういったお困りごとに対しても素早い対応ができるよう細かなサービスを心がけています。

加藤私は幼少期から、今も本店の多治見店で働く父親の仕事ぶりを見て育ちましたので、父からの教えがいつも心の中にあります。「商売というものは、私事(わたくしごと)ではなくて、公の事、公事である」。お店にしろ、仕事にしろ、お客さまからの借り物だと思い、店内の整理整頓を忘れず清潔に保ったり、販売する商品も大切に扱うようにしています。

遠国よい言葉ですね。僕もうちの創業者から授かった言葉を大事にしています。「家電製品を買っていただいたら、自分の娘を嫁がせたつもりで一生面倒を見なさい」と言われたのですが、僕は異業種からこの業界に入り仕事を継いだので、気持ちがピシッと引き締まった気になりました。

遠国うちの店も車通りの多いエリアにあります。大きな公園に隣接していますので、お休みの日には家族連れも多く訪れる地域です。比較的、若い年代層の世帯も増えていると思います。

家電は高いお金を払って買っていただく商品です。新規の顧客層も含め、修理やサポートなど価格を上回る想定以上のサービスでお応えし、お客さまにサプライズを届けられるよう、日々、技術を磨いています。

ずっと続けてきたサービスも、若い世代には新鮮

――皆さん、お客さまへのお役立ちにもつながる素敵なモットーをお持ちですね。最近ではそれぞれお店の周囲の環境も様変わりしてきたと伺いましたが、若い世代からご高齢の方までお客さま一人ひとりとの関係性づくりについても変化はありますか?

近成はい。今の時世に合わせて、私どももLINEやInstagramなどのSNS活用を始めましたが、在庫確認や修理依頼のお問い合わせ時に製品の品番やエラーメッセージ番号を送ってくださる若い世代のお客さまも多くなり、迅速に対応しやすくなりました。その中で、お客さまに驚かれることもあります。

例えば、家電製品の修理に数日お時間を頂戴する場合には代替機の貸し出しをしますが、お客さまによっては想定外のサービスだったようで非常に喜んでいただいたり。以前からあたり前のように続けているサービスでも、お客さまにとっては「そんなこともしてくれるの?」という驚きがあるようなんですね。

若い世代のお客さまが家電製品をお求めの際に街の電器屋を選ばれる理由は、そういった付加的なサービス価値を評価くださっているのだなと再認識するようになりました。

遠国僕自身、他業種からこの仕事に入ったので、若い世代のお客さまが驚かれるお気持ちは身に沁みてよくわかります。近成さんが出演された「あなたの街のパナソニックの店」のCMを拝見したんですが、お客さまが新しく購入された冷蔵庫を、事前に承諾を得て納品前に店で一晩、電源を入れて冷やしていらして。僕だけじゃなく従業員もこぞって観て、感動していましたよ。

遠国うちの店舗の場合は、当店でお求めになった製品に関しては修理時の出張料・点検料はいただかないなど、自店購入品と他店購入品の線引きを明確にしています。購入前のお客さまが漠然と疑問を持たれることがないよう、SNSも活用し、量販店とのアフターサービスの比較がしっかりと行えるように気を配っています。

加藤皆さん、SNSを上手に活用されているんですね。私たちの店では高齢者のお客さまが圧倒的に多いので、逆にお年寄りの方でも誰もが目を通せるよう、瓦版のような紙媒体のニュースレターをお配りしています。

例えば、冬期ならエコキュートや配管が凍らないような工夫についてのお知らせなど、最新情報と併せ、お客さまが生活の中で必要とされるような情報をお届けしています。中でも、断熱に関するリフォームには国から補助金が支給されるなど、各種補助金制度については多くのお客さまがご存じないので、積極的に発信するようにしています。

高齢者の「見守り」も地域の電器屋が担える役割

――実は事前に、関心のある地域への取り組みについてお伺いしたところ、お三方とも共通して高齢者の見守りに興味を持っていらっしゃるという回答をいただきました。皆さん、なぜそのようにお考えでしょうか?

加藤当店を利用されるお客さまは、70〜80歳代のご高齢者が8割以上を占めていて、亡くなられる方や施設に入られる方が増えてきたように感じています。中には孤独死されていた方もいらっしゃり、とても心が痛みます。高齢者をターゲットにした詐欺などへの不安をもらされるお客さまも多くいらっしゃって、防犯上においても「見守り」は私たち街の電器屋が熟慮すべき取り組みだと感じています。

例えば玄関先など、お客さまのご自宅のプライバシーを侵害しない場所にカメラを設置させてもらい、郵便ポストに新聞や郵送物が溜まってしまっていないか遠隔でチェックするだけでも、お元気かどうかを確認する手段になるのではないでしょうか。

遠国僕もまったく同じ想いです。以前、飲料品の訪問販売をされている業者さんと協力して、見守りのサービスが実現できないだろうかと検討したこともあったんですが、結局実現には至らず。独居生活者の見守りはまさしく地域の電器屋が担える役割だと思いますので、何か策を練られればと常日頃から考え続けています。

帯広市内は街の規模の割には公共の防犯カメラ数が少ないので、うちの店舗では店内に防犯カメラを兼ねたライブカメラを実験的に設置しています。お客さまのご自宅への設置はプライバシーの面で難しいですが、費用負担が少ない形で防犯ができる仕組みを考えられるといいですよね。併せて、障害になってくるのがインターネット環境の整備です。その対処策も課題だと思います。

――「地域の方々の見守りは地域の電器屋の役割だ」と感じておられる背景には、どういった現状があるのでしょうか?

遠国帯広市もそうですけど、お子さんが地方から都市部に出ていって高齢のご夫婦が二人暮らしだとか独居になった状態だと、どうしても連絡の頻度が下がったり何かあってもレスポンスが遅くなってしまうじゃないですか。だからやっぱり、自治体であったり、僕らのような地域のお店が何か手助けをしてあげないと、と思います。

近成地域の電器屋は、折に触れてお客さまのご自宅を訪問できる立場ですからね。私どもも、すぐに駆けつけられる存在として常日頃からお役に立ちたいと考えています。

離れて暮らすお子さんが親元に帰省された際にわざわざ菓子折りを持って店にこられて、「何かあった時はいつもアポロちぇ〜んさんにお世話になっていると伺っています」と御礼を言われることもあるんですよ。

アポロちぇ〜んは親世代だけでなくお子さんの世代ともつながりが多いので、「離れて暮らす子どもさんには安心を」という気持ちで、こまめに接触の機会を持ち続けたいと考えています。

お困りごとを真っ先に相談できる「街のでんきやさん」に

――皆さんがそれぞれ地域の方々を気遣っていらっしゃる心構えがとても頼もしく感じられました。パナソニックショップのこれからについてもお聞かせいただけますか?

遠国周辺地域に若い年代層の世帯が増えているとはいえ、総体的には若い方の都市部への流出は進む一方です。それに伴う街の電器屋の後継者問題も課題なんですね。「eすまいるグループ」は後継者がおらずお店を畳まざるを得なくなった場合に備え、専門店に価値を見出し利用してくださるお客さまに安心していただくために作ったグループです。現在、帯広エリア内のパナソニックショップ7店が所属し、お互いに協力し合いながら、街の電器屋ならではの役割をなんとか継続していきたいと考えています。

加藤及ばずながら私たちの店でも少しずつSNS活用を始めているので、お二方を見習って多くの世代に開かれた情報発信を心がけていきたいとは思っています。その一方で、先ほど近成さんがおっしゃったように、ご高齢のお客さまへのきめ細やかで地道なサービスにも重点を置いて続けていきたいですね。

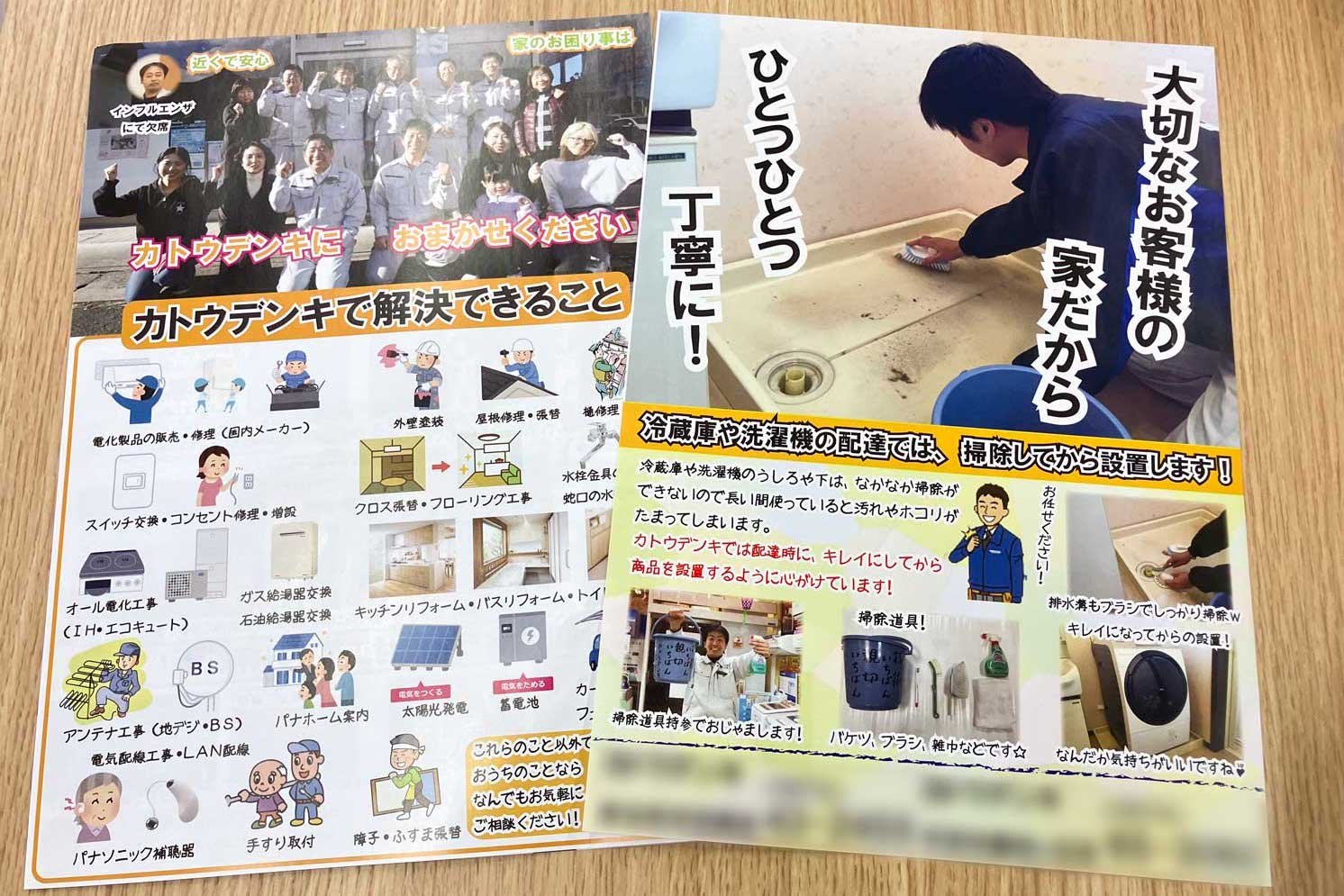

「テレビが映らない、なんとかしてほしい」と緊急のお電話をいただいて駆けつけてみると、電源のコンセントが抜けていただけだったり(笑)。重い家具を動かせないなど、家電だけでなく家の中のお困りごとは日常的にたくさんあります。どんな小さなお困りごとでも「助かったよ」と感謝されると、お役に立ててよかったと思うんですね。

そもそも私は「地域で愛され必要とされるお店を作りたい」と目標を立てていたので、今後も初心を忘れず、お客さまにとって「なくてはならない」街のインフラ的存在として、経営を続けていければと願っています。

近成加藤さんのお話は私自身も日々感じている想いと重なります。この仕事を始めた20年以上前に、お客さまから蛇口の水漏れ修理のご依頼が入ったんですね。「なぜ水道屋さんではなく、私どもに依頼されるんだろう?」と正直、不思議に思ったものですが、よくよく振り返ると私の両親が「よろず相談承ります」という内容のチラシを定期的にお客さまに配っていたことに思い当たりまして。

その当時から、私どもでは網戸の張り替えだったり草むしりだったり、お客さまのくらしのささやかなお困りごとも承ってきました。その種の案件は、若い方も含め意外と相談先に困られるんですね。とりあえず相談できる受け皿があるとお客さまも安心されますし、私はそこにこれからの「街のでんきやさん」の存在価値があるような気がしています。結果的に家電販売や修理のご依頼につながっていく波及効果もあると思いますので、本業以外の技術や知識も磨きながら、お客さまのお困りごとへの対応にはより一層注力していきたいと考えています。

「いつものお店」が、地域を支える拠点になっていく

座談会の中で語られたのは、くらしの中で発生するお困りごとを解決する存在から、地域全体のくらしを見守り、ケアする存在へと役割を広げていく「街のでんきやさん」の可能性でした。

VISION UXの「都市を治療し、都市を看取る。」では、今後増加し得る被災・荒廃した地域の復興にロボットやAIなどの技術を活用したシーンを描いています。加えて重要なのは、街そのものを再建するだけでなく、そこで生きる人々のくらしを再構築し、維持することです。

人々のくらしとは、日常の活動だけでなく地域で長年培われてきた文化や習慣、産業の総体です。それらを守ってきたのが、地域で生きる人々の関わり合いやつながりといった関係性。今回の座談会で語っていただいたように、世代を問わず地域の方々に「何か変わったことはないか」と常に目を向け、連絡があれば迅速に駆けつける「街のでんきやさん」が、地域のつながり維持の一端を担っていくのではないでしょうか。また、地域の人々にとっても「なんとなく訪れていい場所がある」「常に気にかけてくれる人がいる」といった、ゆるやかな関係性や場があれば、いざという時の安心感につながります。それが住み心地の良さや地域の活性化につながるのではないでしょうか。

日々の小さなお役立ちが、地域社会の未来につながると信じて。皆さんもぜひ近くの「街のでんきやさん」をのぞいてみてください。

Information

VISION UX

「自分、大切な人、地球を思いやる行動が広がっていく世界」を目指し、新たな事業機会を探索するため、10年後のありたい姿を描くプロジェクトです。

街の再建、避難所、共助コミュニティ、夜の街、最期の迎え方など、未来に向けたアクションを議論するための、具体的なシーンを紹介しています。

Profile

アポロちぇ~ん藤原店(岡山県岡山市)

近成 侃史(ちかなり・つよし)

「アポロちぇ~ん」は岡山県内に10店舗を展開するパナソニックショップチェーン。高校卒業後、約5年間企業などで社会人経験を積んだ後、2010年に藤原店の3代目社長に就任。両親が運営する本部店・富山店(岡山県岡山市)の責任者も兼務しながら、所属する後継者会では意欲的に会員を牽引、岡山パナソニックショップ会会長(岡山連合会副会長)も務める。

有限会社 加藤電気愛岐ヶ丘店(岐阜県可児市)

加藤 義典(かとう・よしのり)

「加藤電気」は岐阜県内に2店舗を展開するパナソニックショップ。大学卒業後、家業を継ぐため松下幸之助商学院にて学び、その後、3店舗の他店留学を経て2021年に支店の愛岐ヶ丘店の社長に就任。愛岐ヶ丘店は、可児市西部の丘陵地を開発し、昭和52〜59年にかけて名古屋市のベッドタウンとして開発された住宅団地内に位置する。

eすまいるアビコ(北海道帯広市)

遠国 壮浩(とおくに・もりひろ)

千葉県の我孫子市で創業された「eすまいるアビコ」は、現在、帯広エリアを中心に7店舗を展開する「eすまいるグループ」の本部店。自身は内装業や飲食業など多種多様な職を経て14年前にeすまいるアビコへ転職。2018年に代表取締役社長に就任。これまでの経験をいかしながら、日々「街のでんきやさん」の大切さを実感しつつ、若手経営者として活躍中。