昨今、街路灯・カーブミラーなど、自治体の管理する公共インフラ設備の経年劣化に加え、それらを管理するための人材やツールの不足が課題となっている。電気や光、安全といった「くらしインフラ」の変革を目指すパナソニック株式会社 エレクトリックワークス社(以下EW社)は、この課題に一石を投じるべく、インフラ設備の点検・補修・メンテナンスのDX化に知見を持つアルビト株式会社と共創。自治体が簡単に点検データをデジタル管理できる予防保全型インフラ維持管理DXサービス「Lighting Digital MAP(LD-Map)」を開発し、自治体での実証実験を行いながら実装に向けて調整を進めている。

「LD-Map」が自治体のインフラ管理にどのようなインパクトを与え、地域社会に貢献していくのか。プロジェクトメンバーの鈴木徹(すずき・とおる)と立花徹(たちばな・とおる)に話を聞いた。

Index

劣化状況が把握できない現状。誰でも簡単に点検できるツールを

――はじめに、お二人の自己紹介をお願いできますか?

鈴木エレクトリックワークス社の公共空間ソリューションを扱う部門において、屋外システムサービス企画課の課長をしております、鈴木と申します。私たちの課では、特に交通市場向けのサービスおよびシステムの企画業務を主に行っています。その一つが、今回お話する「LD-Map」です。

立花鈴木のもとで、「LD-Map」の推進リーダーを務めております、立花と申します。

――ありがとうございます。ではまず、「LD-Map」開発のきっかけについて教えてください。

立花2022年3月に社内の研修で、「新しい屋外システムの企画を考える」というお題をもらったのが始まりです。5名のチームでミーティングを重ねる中、屋外ということで着目したのがインフラでした。具体的には、街路灯やカーブミラーなどのいわゆる道路小規模付属物です。

そこで、街路灯などを管理する自治体のお困りごとを洗い出して、各自治体へ改善策をご提案することで、インフラをよりよくしていくというアイデアを発想したんです。この仮説のもと、研修チームのメンバーで、約半年間、自治体の皆さんへヒアリングを実施しました。

鈴木その結果、無数に点在する道路小規模付属物に関して、金属の錆などによる経年劣化を把握するのが困難だという課題が明らかになってきました。立花さんからの報告内容は私たちが抱いていた懸念と一致し、解決策の必要性をひしひしと感じました。

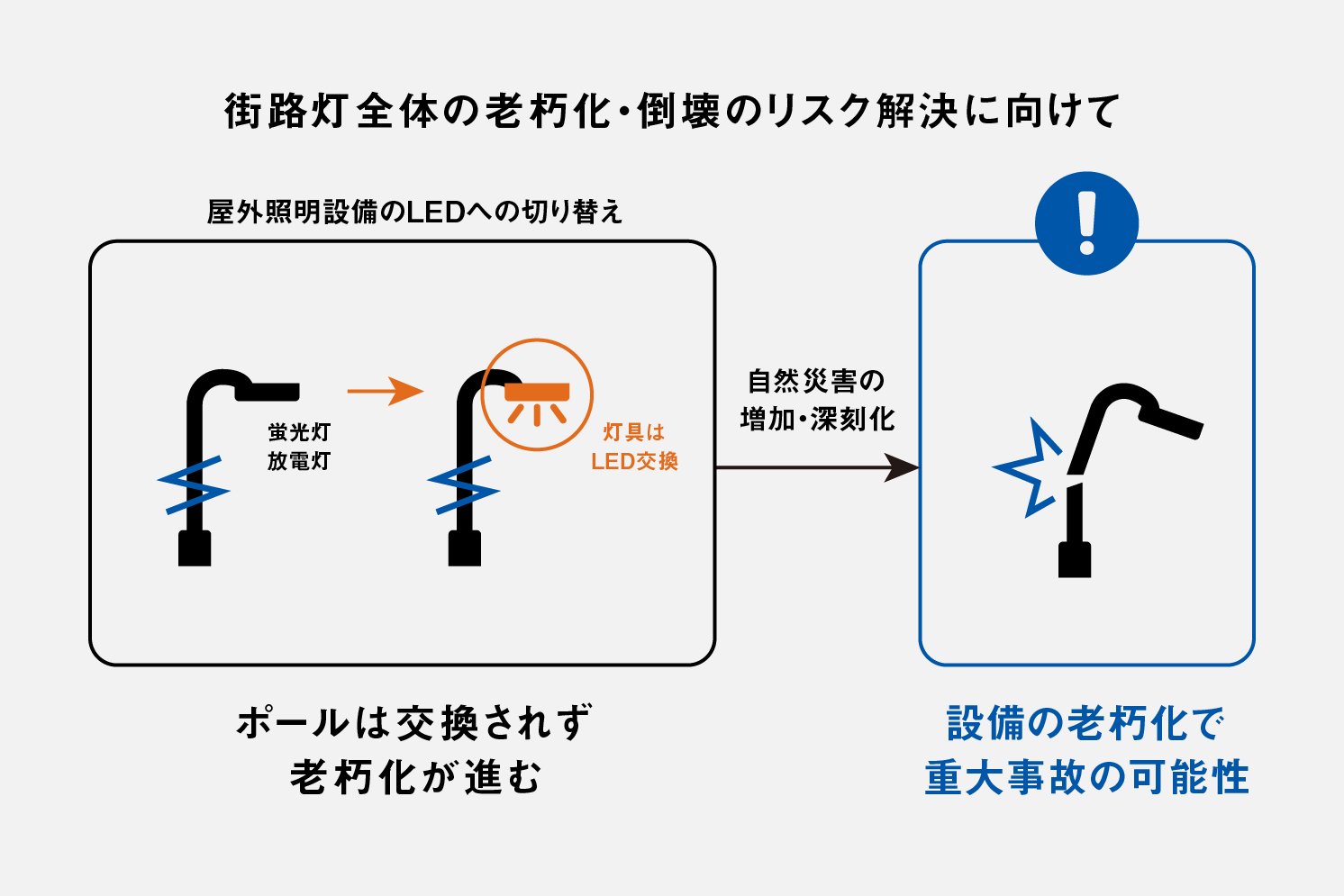

というのも、ここ10年ほどの間に、屋外照明設備についても既存の蛍光灯や放電灯からLEDへの切り替えが進んできたのですが、上部の照明灯具だけを交換して古い支柱部分はそのまま放置されているケースが散見されており、倒壊などの危険性を感じていたからです。

立花照明器具を事業の軸としてきた私たちの知見を活かして、住民の皆さんの生活インフラを支える自治体と連携して好循環を生むサービスを編み出せないか。2022年8月にこの案が正式に事業テーマ化され、その後発足した鈴木さんのチームで本格的に動き出すことになりました。

――「LD-Map」とは具体的にどのようなサービスなのでしょうか。

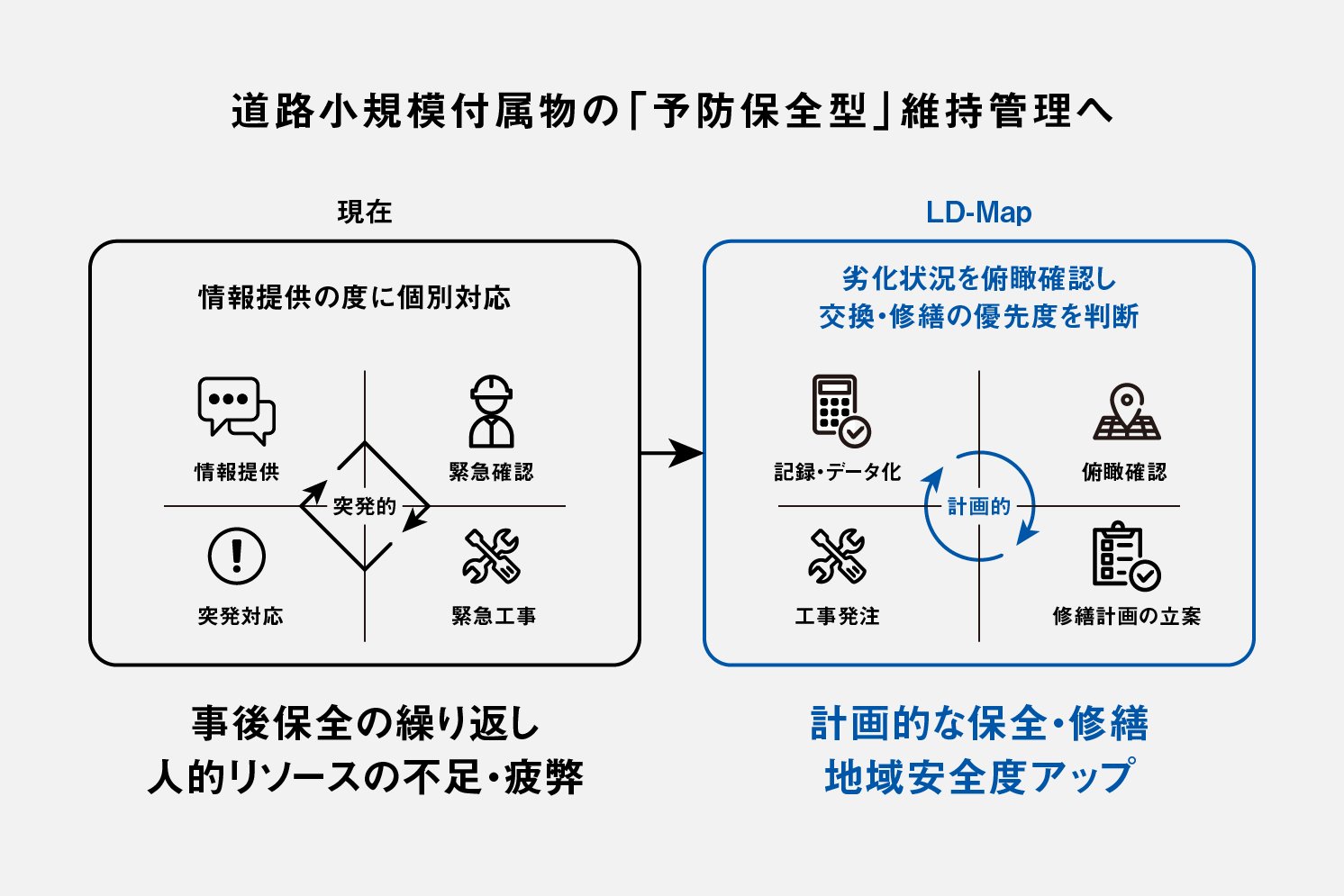

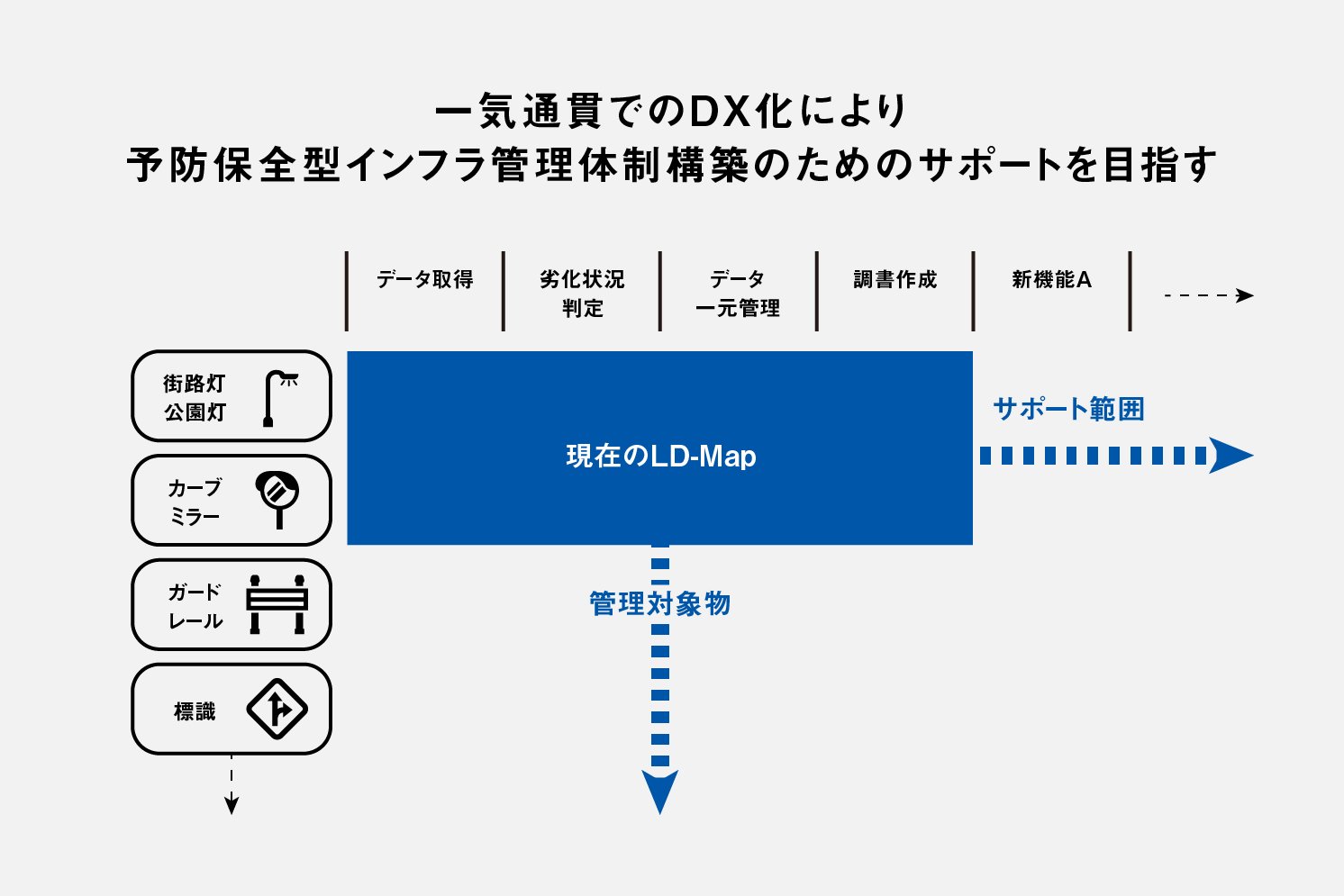

立花一言でご説明すれば、道路小規模付属物に対する予防保全のためのサービスです。不具合が出てから対処する事後保全ではなく、不具合が出る前に予防する。その予防保全のための調査を私たちメーカー側や専門業者が実施するのではなく、自治体の皆さんはじめ、専門スキルを持たない方でも簡単に劣化具合を診断することができるアプリケーションを使用したサービスなんです。パナソニックとしてはめずらしい、ハード提供を前提としない、ソフトウェア単体で成立するサービスである点も特徴です。

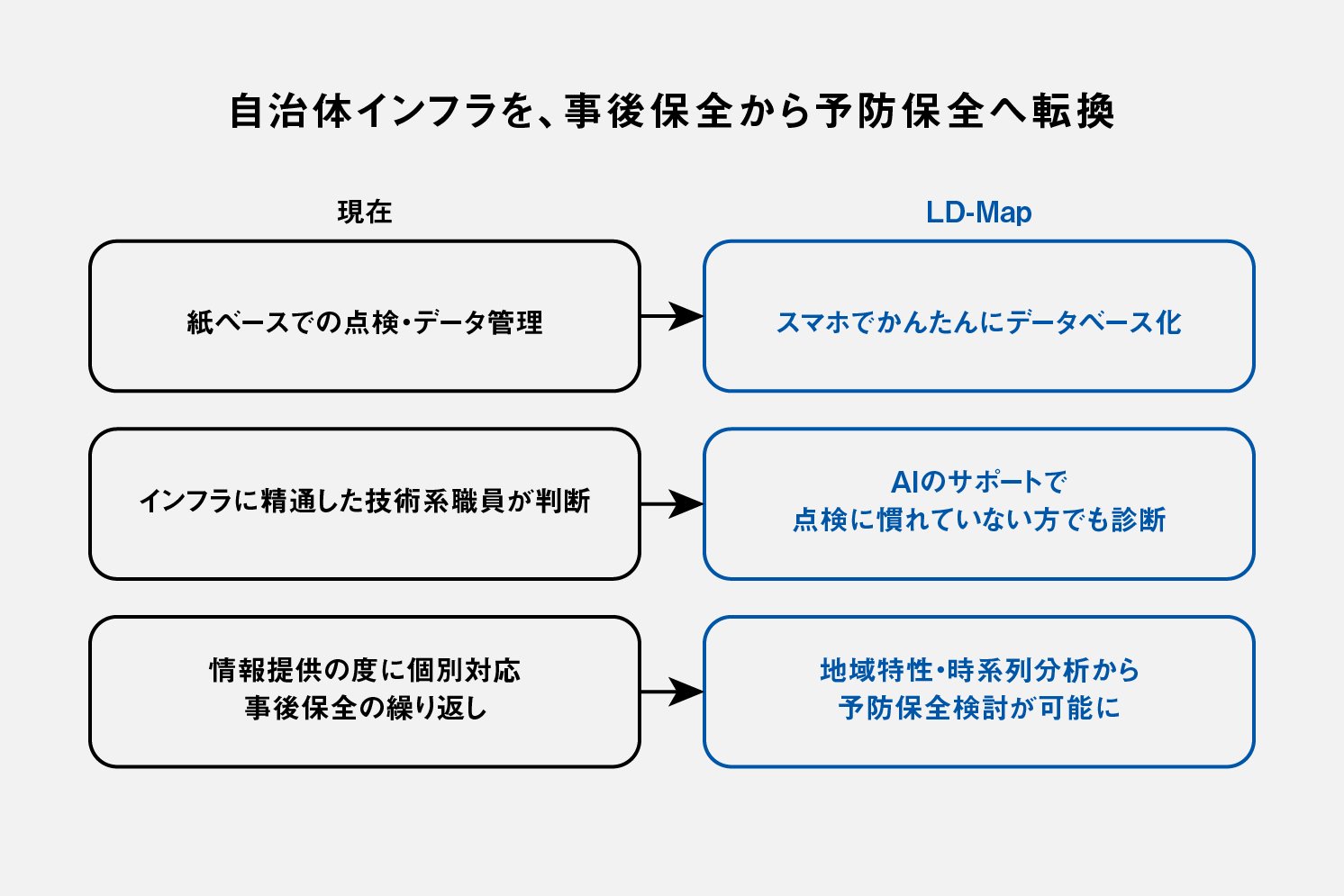

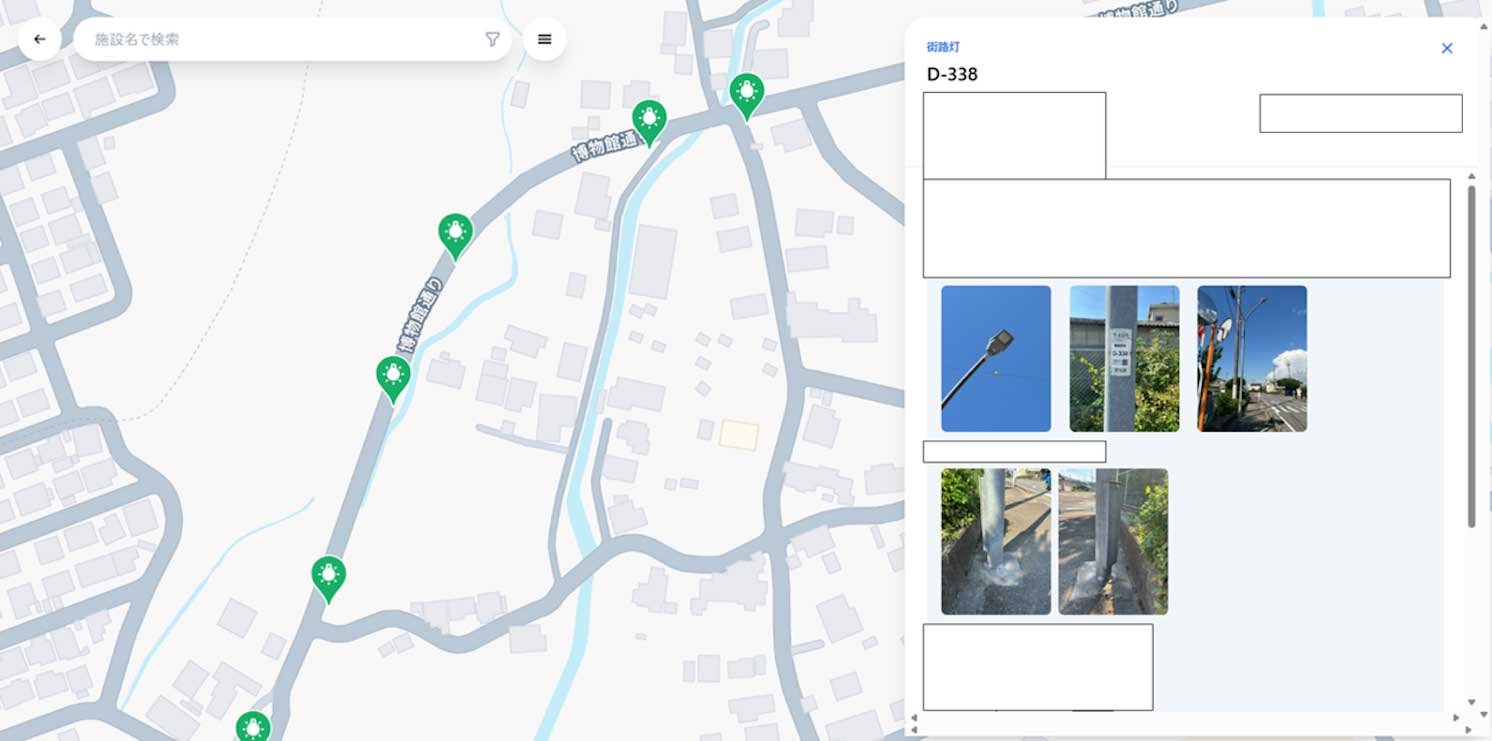

鈴木誰でも扱えるようにと考えたのは、小規模な自治体の場合、人材、管理ツール、予算といったリソースが限られているという課題にも対処したかったからです。街路灯などの調査対象物を前に、アプリのナビゲーションに沿って対象物を選択し、管理番号や備考を入力、位置情報はGPS機能を使って登録します。その後、写真を撮影すれば、画像処理技術による老朽化判定がなされ、修繕の優先順位付けが可能になり、対象物の情報を瞬時にデジタルデータ化することができます。

立花アプリの操作は簡単です。慣れてくれば、ひとつの対象物に対して2分程度で作業が完了します。紙ベースの地図や報告書が不要となり、すべてアプリ上で管理できます。さらに、アプリを使って取得した情報および修繕が必要だったものについては修繕後の情報も追加してデジタル台帳化していきます。従来は人の目で診断、記録していた工程を速やかにデジタル化することで、非常に効率的に一気通貫な管理が可能になるわけです。

共創により開発が加速、自治体での実証へ

――どのようにサービス開発を進められてきたのでしょうか?

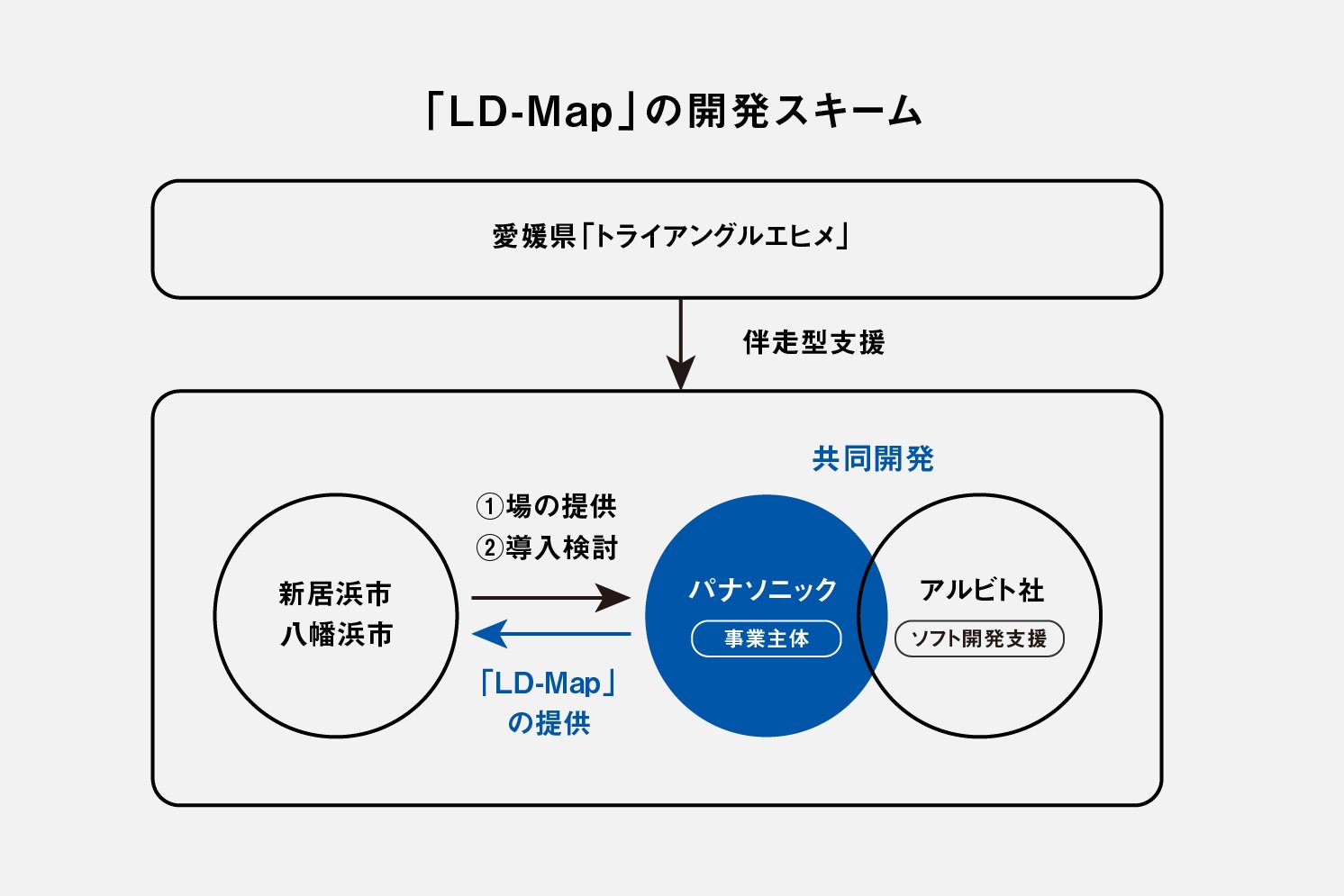

鈴木プロジェクトの本格始動後の約1年間は、一般に流通しているアプリを使って自作したマップで試行的に劣化度診断を行っていましたが、いよいよ自分たちだけの力では及ばないなと実感し始めた頃にアクセラレータープログラム(※)への参画募集があり、活用しない手はないと思い応募しました。そして、2023年11月からインフラ設備の点検・補修・メンテナンスのDX化に強みを持つアルビト株式会社(以下、アルビト)との共創を始めました。

※Panasonic Accelerator by Electric Works Company

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社がReGACY Innovation Group株式会社と共同で、スタートアップとの共創を推進するために2023年から毎年開催している取り組み

立花アルビトさんは技術的な領域だけではなく、コンサルティングの実績もあり、新しいサービスに対する取り組みに不慣れな私たちのよき伴走者になってくださると期待しました。実際、参画いただいてPOC(アイデアの検証)をどんどん重ねていった結果、アプリ開発は一気に加速しました。

鈴木その間、社内においても、本テーマに興味を持ってくれた有志が次々とプロジェクトに参加してくれるようになったことは素直に嬉しかったですね。各々、潜在的に社会インフラについての課題を感じており、パナソニックだからこそできることが必ずあるという思いを抱いていたようです。

――共創によってアプリが形になり、メンバーも増えてきた段階で、いよいよ「トライアングルエヒメ」に応募されたわけですね?

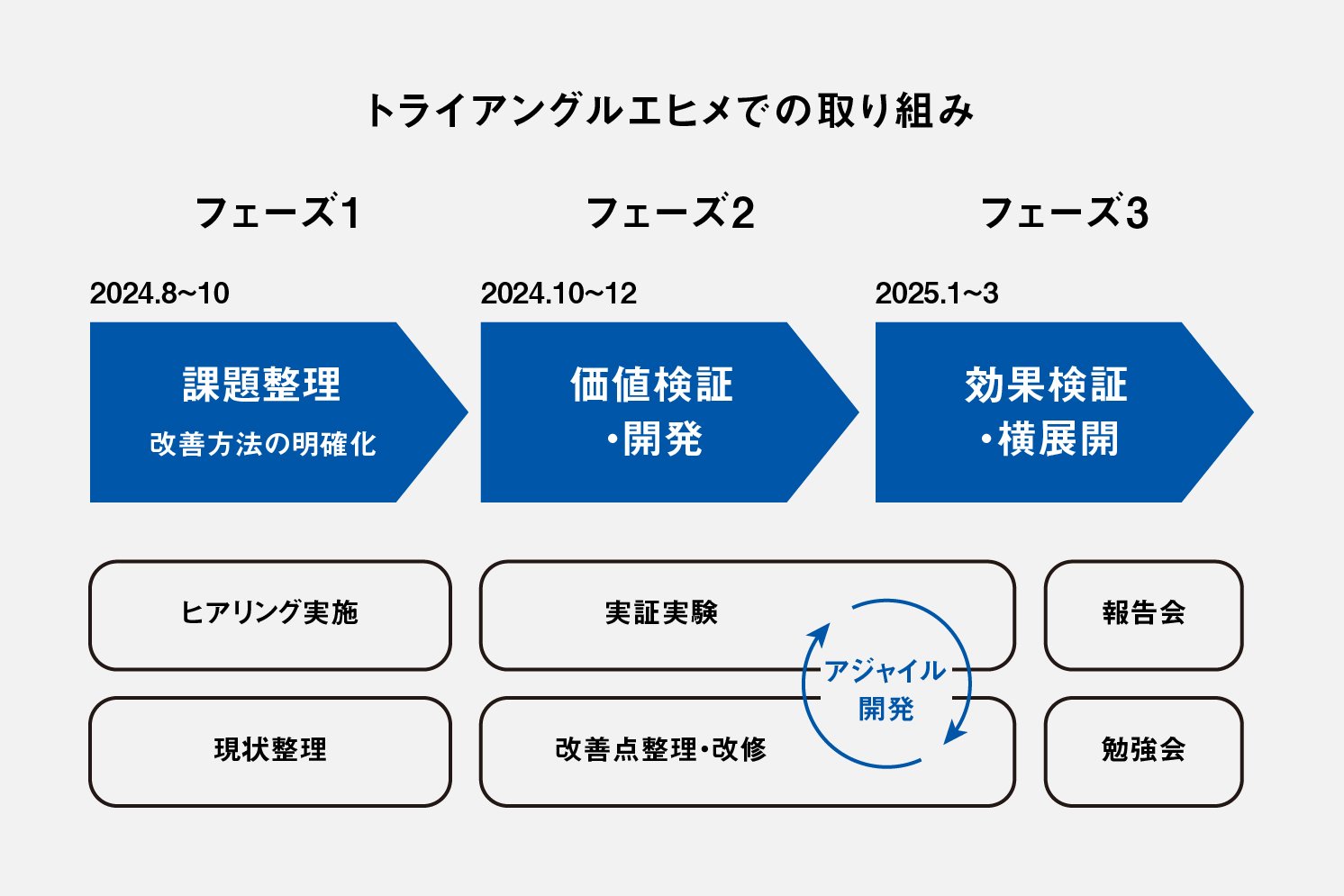

鈴木はい。「トライアングルエヒメ」は、愛媛県が県内企業や自治体と連携して、デジタル技術を活用した新たな価値創出を目指す取り組みなんですね。アルビトさんとの共創開発も進んできた折に、支援金を得て愛媛県内の自治体と共に実証実験も行えるということで応募に踏み切り、2024年8月に無事採択いただいたという経緯です。

中でもデジタル化に向けて前向きな意欲を持たれていた八幡浜市・新居浜市と組ませていただくことになり、実証実験を含め大きく3つの段階で詳細を詰めていきました。

立花フェーズ1では、不具合が出る前に予防を行う「予防保全」における課題を明確化するため、街路灯、カーブミラーの日常的な管理体制や点検方法、台帳管理の現状を教えていただき、その後の対応フローなど現状業務の理解に努めました。

フェーズ2では、2024年11月に街路灯やカーブミラーを対象に、老朽化の診断アプリのプロトタイプで実証実験を行いました。20代から60代の各自治体の技術職員・事務職員の方々に利用していただき、年代問わず操作しやすい仕様か、また業務の効率化を図れるかどうかに重点を置き、使用感などのフィードバックを得ました。

鈴木自治体の最大の課題は、無数に点在するインフラの劣化状況を把握しきれない、という点です。新居浜市を例に挙げると、当自治体が管理する街路灯は900基以上、カーブミラーは3,300基以上にのぼるため、紙の地図や台帳ではどうしても管理が困難になります。

これまでも職員の方々による定期的な巡回調査は行われていましたが、マンパワーには限りがあり、その後の記録、更新にも手間がかかっていました。一方、「LD-Map」では、作業時間の大幅な短縮とあわせ、情報の上書きが瞬時にできるので、常に最新の情報を把握し管理できる上、過去の情報との比較も容易に行え、事故に繋がる予兆にも備えられます。

立花職員の方々からは、アプリの便利さは十分実感できたので、ぜひ実業務で使いたいという感想をいただき、あわせて、デジタルマップの見やすさの向上や診断対象の選択肢を増やしてほしいなどの要望が寄せられました。

そのお声をもとに、フェーズ3では、さらに改善点を探るべく、横展開も視野に入れ、愛媛県内の10市町村にお声がけして「LD-Map」勉強会も開催しました。現在は、今後の実装を目指して、撮影画像の改良などを行っている状況です。

実証実験を経て見えてきた「インフラのDX化」の鍵

――「LD-Map」の成果について、現時点での率直なご感想をいただけますか?

鈴木成果という点では、自治体の方々との対話を通じてサービスを開発し、改良を重ねられたというのが大きいですね。職員の皆さんが何を望み、何に難儀されているか、その声を拾いながらアジャイルに開発を進行できたので、ニーズが具現化されていく過程に醍醐味を感じました。

立花従来のものづくりの開発工程とは異なり、ゼロから顧客の声を真摯に受け止め、まだ世の中には存在しないサービスを形づくっていくという試みは、私たちにとっても初めての経験で、チャレンジのしがいがありました。

鈴木街路灯以外にも対象を広げていくことも検討していて、カーブミラー、標識、ガードレールといったその他の道路小規模付属物もサービスの視野に入れていければと考えています。また、フェーズ3で実施した勉強会を通じて、八幡浜市と新居浜市の周りの市町村とも繋がりができ、導入に関心を持っていただけたことは本格的な事業化への励みになります。

「デジタルツールによる簡易調査の効率化」という、私たちの当初の仮説が職員の皆さんのニーズとぴったりと一致したことで、自治体の方々には非常に喜んでいただいたと共に、専門業者に頼らなくても自分たちだけで管理ができるのでは、という手応えを得ていただけたように思います。

立花DX化への期待も芽生えたのではないでしょうか。これからは積極的にデジタルツールを導入していこうという気概を持たれたように見受けられます。マンパワーや予算の限られた中でも、デジタルツールを利用することで課題を解決できるという意識改革が進んだように感じています。

――逆に、課題点についてはいかがでしょうか?

立花新たな課題としては、初期データ収集のための現地調査をどう克服するかですね。調査を始める際は、まず誰かがその場所まで足を運んで対象物を撮影しなければなりませんが、劣化調査を必要とするインフラは無数に点在しています。そこで、衛星写真などを活用して、ある程度の予測をつけられないかというご要望も出始めています。

鈴木事業化という点においても検討事項があります。現時点では、八幡浜市と新居浜市の自治体からのニーズに焦点を当てていますが、今後、多くの市町村との取り組みが実現した場合、自治体ごとに機能をカスタマイズしていくとなると、どうしても事業効率が下がってしまいます。

基本機能を主軸に、個別のご要望機能については代替いただくなど、ご納得いただける着地点を探る必要性を感じています。

――今後、「LD-Map」によるDX化を進めていく上で、どのような困難が予想されますか?

鈴木メリットについてはご理解いただけると思います。一方で、まったく新しい予防的な取り組みのため、予算を立てにくいという面もあり、自治体内の裁量権を持つ方々や市民の方々に「なぜ今、DX化が必要なのか」についてご理解を得るのが難しいのではないかと考えています。

導入を後押しする鍵は、やはり費用対効果を示せるか。つまり、このサービスがどう役に立つのかという点を、いかにお伝えできるかでしょうか。そのためには、事後対応ではなく、予防保全がもたらす長期的な価値と意義を理解し納得いただくことが重要かと。

道路などの主軸となるインフラは優先的に定期修繕されますが、街路灯などはややもすると後回しにされがちです。実際に事故が起きているケースもありますので、潜在的に不安を抱えていらっしゃる自治体は少なくないはずです。

立花基本的には、どの自治体の方々も自分たちの町を守りたい、という愛着はお持ちだと思います。私たち外部の人間でも現地に何度も足を運ぶと、その町に愛着が湧き、もっと町のくらしがよくなればと、サービス改善への思いが強くなりますから。

予防保全にすれば、計画的に予算を使って調査・交換することで、思わぬ状況に慌てる事態はなくなります。適切な補修により街路灯などの寿命を延ばすことで、コスト低減も図れますし、インフラ維持管理のDX化により、サステナブルな社会の実現にも繋がると考えます。

「社会の公器」を目指して。プロジェクトにおけるこれからの展望

――最後に、これからの「LD-Map」プロジェクトの展望についてお聞かせください。

立花直近の目標としては、2026年春の本格導入を目指しています。八幡浜市・新居浜市の各自治体の担当者の方と連携しながらご理解をいただき、「LD-Map」の本実装を達成したいですね。

「LD-Map」は、インフラ管理への意識を変革し、地域社会の安全を守るためのサービスです。お客様の潜在的なニーズを汲み取り、こちらからも積極的な提案をさせていただきながら、地方自治体の職員の皆さんと共にDXによるインフラ管理のスタートラインに立てるよう努力を続けてまいります。

鈴木事業化においては、まずは愛媛県内での拡大を目指しつつ、将来的には全国展開も視野に入れ検討していきたいです。そのためには体制の整備が不可欠なので、まずは四国や中国地区などを皮切りに、パナソニックの各エリアの営業部門とも連携し着実に活動を進められればと考えています。

「パナソニックは社会の公器である」という理念のもと、インフラ管理という大きな枠組みの中で、「LD-Map」があらゆるものと繋がる共通基盤となるよう、モノを支える「顧客との好循環な仕組み作り」というパーパスを追求していければ本望です。

愛媛県 新居浜市 建設部 道路課の皆さんからいただいたコメント

実証実験においては、オンラインミーティングに加え、現地での対面協議を重ねてまいりました。新居浜市の現状の管理体制や業務フローから課題を抽出し、改善点の整理を行いつつ、「LD-Map」について100件を超える意見を出し、日々改良を続けていただいています。

「LD-Map」は、街路灯などの無数に存在する小規模付属物の劣化状況を把握することや予防保全による倒壊リスクの低減、および予算の平準化に繋がる可能性のあるアプリであり、現状業務が効率化できると期待しております。今後もさらなる改良に努めていただき、よりよいシステムとしていただきますようお願いいたします。

【関連記事はこちら】

Profile

鈴木 徹(すずき・とおる)

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 ソリューションエンジニアリング本部 ソリューション事業統括部

1993年入社。照明SEとして屋外照明市場を中心に技術営業に従事。2013年より屋外照明の商品企画業務に従事し、2023年4月より現職の屋外システムサービス企画課に在籍。LD-Mapをはじめ、道路・トンネル等交通インフラ市場におけるサービス事業の立ち上げに従事している。

私のMake New|Make New「Communication」

社内外問わず人と人との繋がりが広がったことで、本プロジェクトもここまで前進することができました。今後もコミュニケーションを広げ、深めながら、組織としても個人としても成長していければと考えています。

立花 徹(たちばな・とおる)

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社ライティング事業部プロフェッショナルライティングBUモビリティ事業推進部 兼 ソリューションエンジニアリング本部 ソリューション事業統括部

2003年入社。照明の光源材料開発・工場技術者として工程設計などを中心に従事。2008年より、新興国の照明事業のマーケティングや現地駐在を経て、2019年7月より現在のモビリティ事業推進部に在籍。事業企画をはじめ、PAS社と連携した完成品需給なども手がけている。

私のMake New|Make New「common understanding」

これまでになかった新たなサービスや事業には、新たな共通理解が必要だと思います。海外の方々と一緒に仕事をしてきた私にとって、共通理解が一番重要で、それなしにモノゴトは進まないと思っているからです。