年々暑さが厳しくなる日本において、快適な住環境づくりに欠かせない存在となっているエアコン。パナソニックの〈エオリア〉はその中心にあり、さらには、その操作をより快適にし、くらしに寄り添うのが「エオリア アプリ」です。

2017年のリリース以降、利用者は順調に増え続けていますが、一体なぜここまでユーザーに支持されるアプリとなったのでしょうか。そして、ハードウェアと連携するソフトウェア開発の裏側には、どのような難しさややりがいがあるのでしょうか。エオリア アプリの開発担当者2名に話を聞きました。

Index

「リッチなリモコン」から脱却し、サービスとして価値を提供する

──はじめに、現在のエオリア アプリがどのようなもので、どんな価値があるのか教えてください。

岡田エオリア アプリが誕生した当初は「外出先からエアコンを操作したい」というご要望に応えるのが主な目的でした。しかし今は、お客さまのお困りごとを解決する方向へ進化しています。たとえば、自宅に近づくと自動で運転が始まったり、消し忘れを通知したり。操作の手間をなくし、お客さまが意識しなくても、エアコンが常に快適な空間を準備してくれる。そんな状態を目指しています。

赤池アプリを使うことで、これまでリモコンでしかわからなかったエアコンの状態が、より詳細に「見える化」されたのも大きな変化です。現在の運転状況はもちろん、お部屋の空気質や人の検知状況までわかります。そのデータを元に、より快適な使い方をご提案できるのが、アプリならではの価値だと考えています。

──特に反響が大きかった機能はありますか?

岡田意外なところで好評だったのが、2022年に搭載した「地域の稼働率」機能です。これは、お住まいのエリアでエオリアをお使いの方が、今どれくらいエアコンを運転させているかを表示するものです。「みんなが使い始めたから、うちもそろそろつけようかな」----そんなふうに、特に季節の変わり目には、エアコンをつけるかどうか迷うときの判断材料として使われているようです。これはお客さまの声からではなく、私たち開発側が「こんな機能があったら面白いのでは?」と企画したもので、アプリならではのサービスとして受け入れられた好例ですね。

──開発側からの提案で生まれた機能なのですね。

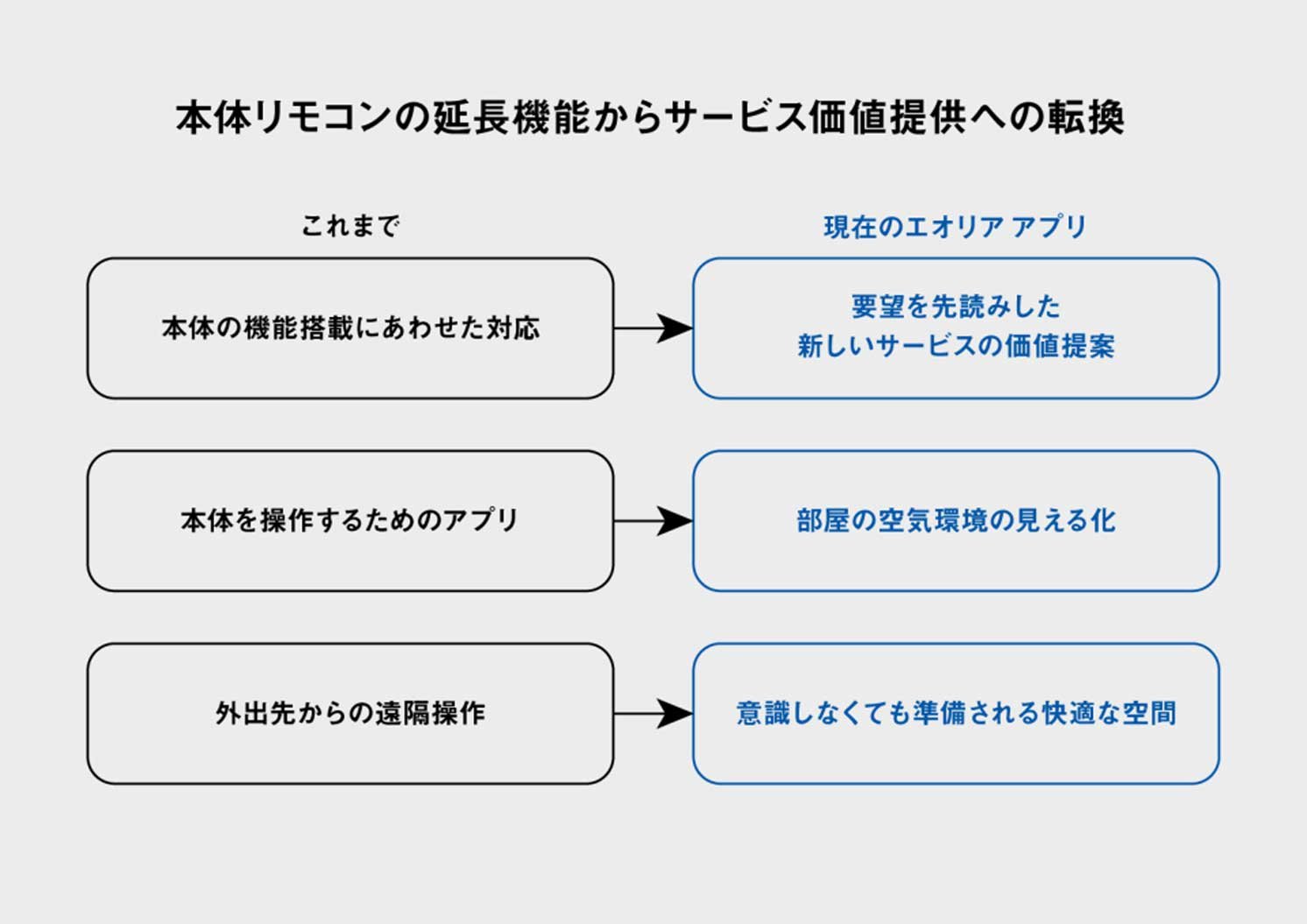

赤池はい。以前は、エアコン本体に新しい機能が搭載されるのに合わせて、アプリを「リッチなリモコン」として対応させるのが主な開発スタイルでした。しかし、それではお客さまのお困りごとを解決できません。そこで、お客さまの要望を先読みし、サービスとして新しい価値を提案していくアジャイル開発へと大きく舵を切りました。この「地域の稼働率」は、その新しい開発体制から生まれた最初の機能なんです。レビューで「面白い」といった感想をいただけたときは、開発者として本当に嬉しかったですね。

ユーザー起点で考える。外部の視点を取り入れた開発プロセス

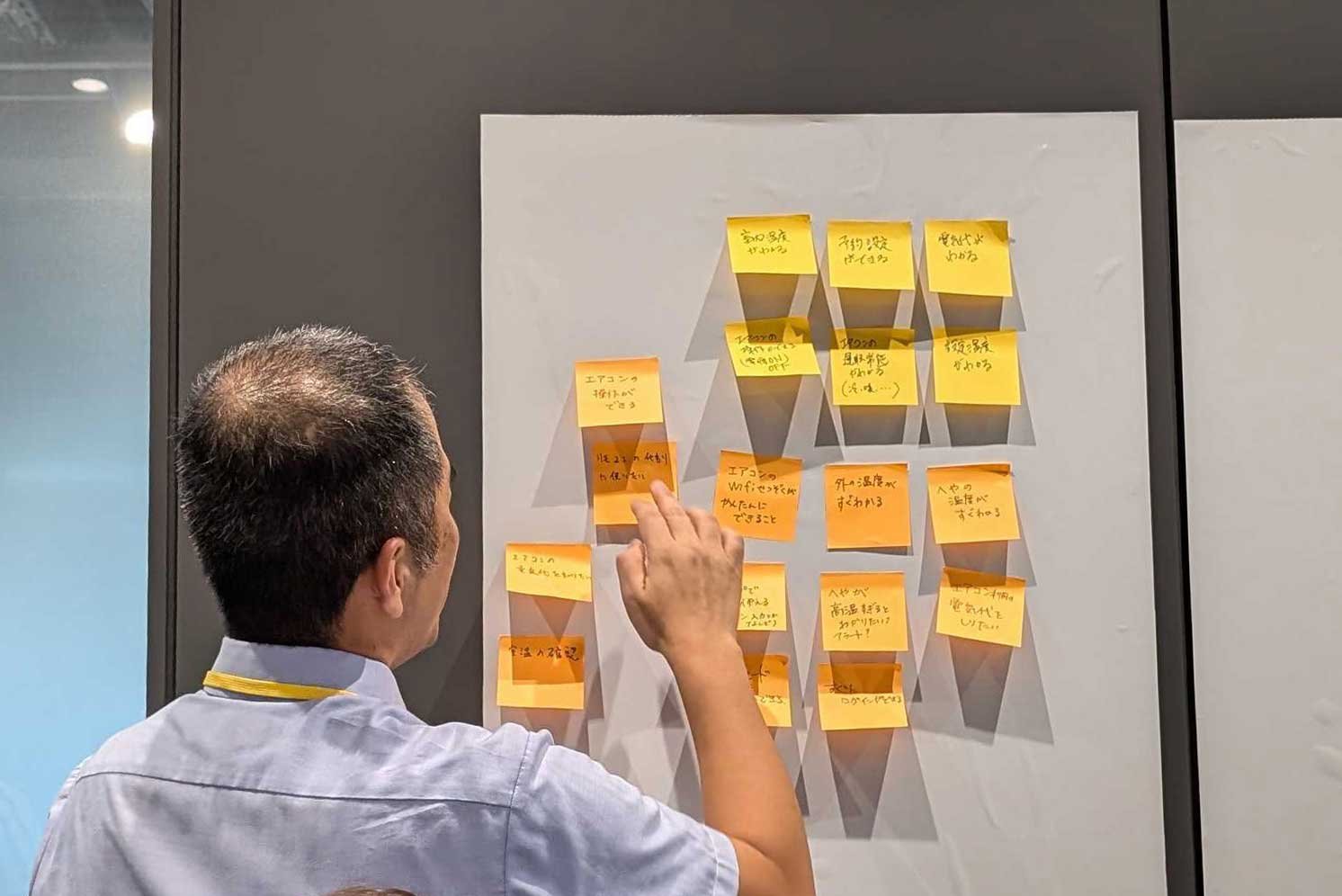

──お客さまのお困りごとを解決するというユーザー起点の開発プロセスについて、具体的に教えてください。最近、新たな監視ツールを導入される際に、外部のパートナー企業も交えてワークショップ形式でユーザー体験の洗い出しから始められたとうかがいました。

岡田正直に言うと、当時は「ユーザーが本当に求めていることは何か」という点で、私たちも手探りの状態でした。加えて、利用者が増えるほど運用コストがかさむという課題もあり、開発者目線だけでは解決策が見えなかったのです。そこで、IoTに知見を持つ社外のパートナー企業の方々に相談し、「ユーザー価値」を原点から見直すワークショップを実施することにしました。

実際にパートナー企業の方々にも参加していただき、お客さまの体験を一つひとつ洗い出していきました。たとえば「アプリで簡単に操作したい」、「部屋が高温すぎるときに知らせてほしい」といったニーズを洗い出し、その場面で「どういう機能があったら嬉しいか」「どこに不便を感じるか」といった意見を、立場に関係なく率直に語り合ったのです。

──どのような発見がありましたか?

岡田もともと私たちは「アプリはエアコンを操作するためにある」と思い込んでいました。しかし、ワークショップで出たのは「エアコンが稼働している状態が見えるだけでも嬉しいし、価値がある」という意見でした。エオリア アプリにおいては、操作するよりも、部屋の空気環境を確認できるという使用用途のほうが価値は高いのだと。開発の内部事情を知らない、純粋なユーザーならではのこの気づきは、私たちの思い込みを覆すものでした。

──そこで、「操作するだけ」のアプリではなく、エアコンの状態を「見える化」する必要性に気づいたと。

岡田そうですね。その発見を参考にしつつ、私たちの思い込みではなく、実際のデータに基づいて価値を判断できる仕組みづくりに着手しました。まず、お客さまの一連の体験をもとに、サービスや機能の良し悪しを測るための具体的な指標を整理しました。

そして、その指標を測るために必要な操作記録や稼働状況をきちんと取得できるよう、システムを設計し直したのです。私たち開発側にとっても、ここまでユーザーの体験に寄り添ってシステム設計を行うのは初めての試みで、非常に新鮮でした。

赤池通信速度にしても、開発者はどうしても「通信が何秒で成功したか」といった技術的な視点で見てしまいます。でもお客さまにとっては、それが何秒で成功したかや技術的にどう進化したかは関係なく、使った際の体感として「遅い」と感じれば不満になる。お客さまが使ううえでどう感じるかという目線に立ち返り、指標を見直すきっかけになりました。

──そのワークショップでの気づきは、チームの姿勢や開発の進め方に、具体的にどのような変化をもたらしましたか?

岡田考え方が根本的に変わりましたね。以前は、どうしても「エアコン本体に搭載される新機能に合わせて、アプリを対応させる」という、ハードウェア起点の開発がメインでした。いわば「言われたものを作る」という姿勢に近かったかもしれません。しかし、今では「どうすればお客さまにもっと喜んでもらえるか」を開発チーム自らが考え、データで分析し、サービスとして新しい価値を提案していく、という意識に一気に変わりました。

赤池開発者個人としても、意識は大きく変わりました。以前は「リッチなリモコン」を作っている感覚でしたが、今は「遠隔操作だけではない、アプリならではの価値」を追求できるようになりました。たとえば、新しいOSの機能などを自分で試作してみて、「こんな体験ができますが、どうですか?」と提案したりもするようになりましたね。

ハードウェアと連携するソフトウェア開発の難しさと面白さ

──エアコンというフィジカルな「モノ」を扱う開発ならではの難しさや面白さはどんな点にありますか?

岡田私たちのアプリは、最新機種だけでなく、2017年以降に発売された過去のモデルもすべてサポートし続けなければなりません。新しい機能を開発する際は、過去のモデルすべてに影響が出ないかを検証する必要があり、これはウェブサービス単体の開発にはない難しさです。だからこそエアコン本体の仕組みを深く理解する必要があり、アプリだけの知識では作れない、一段とチャレンジングな開発経験が積める。それがこの仕事の面白さだと感じています。

赤池ハードウェアは一度出荷すると修正が困難なため、開発スケジュールも制約が大きいです。ときには、拡張性を持たせるために本体側と連携しアプリ側で開発を進める、といった対応も必要になります。これは難しい点でもありますが、ソフトウェアの柔軟性を活かせる面白さでもありますね。

──どのような開発プロセスで進めていますか? また、工夫している点について教えてください。

赤池私たちはスクラム開発という手法を導入しています。これは、開発や企画といった異なる役割のメンバーがひとつのチームとなり、密に連携しながら柔軟に開発を進めるためのフレームワークです。

常にスクラムを組みつつ、3つか4つの機能を同時並行で開発しているので、それをいかに管理していくかは常に課題です。そのために「Jira」というタスク管理ツールを活用していて、誰が何をしているのかを開発メンバー全員がわかるようにしています。

また、情報共有の場として、毎朝15分程度の短いミーティングで日々の進捗を共有し合っています。それに加えて、週に2〜3回は仕様などを検討・共有するための会議を設けていますね。

岡田一番大切にしているのは、機能ごとにチームを細かく分けるのではなく、あくまで「ひとつのチーム」として活動することです。このスクラムを主体とした開発スタイルを始めて2〜3年になりますが、常に全員で目線を合わせ、アプリ全体としての整合性を保つことを意識しています。そうすることで、個別の機能開発に閉じることなく、エオリア アプリとしての統一された価値を提供できると考えています。

──開発で用いている具体的な技術スタックについて教えてください。

赤池スマホアプリのフロントエンド開発では、SwiftやObjective-C、Kotlin、Javaを使用しています。クラウドはAWSを利用しており、EC2やS3、Lambdaなどを活用してインフラを構築。バージョン管理にはGitを、CI/CDパイプラインの構築にはGitLab Runnerを用いて、開発の効率化を図っています。こうしたモダンな技術スタックを活用したアジャイル開発で、チームで連携してスプリントを進めています。

──お二人がパナソニックのソフトウェアエンジニアとして働くことを選んだ理由を教えてください。

岡田私がソフトウェアエンジニアを目指した理由は、自分のアイデア次第でゼロから新しい価値を生み出せる点に魅力を感じていたからです。そのなかで、パナソニックは家電だけでなく、インフラなど幅広い事業を手がけており、アイデア次第でいろんな挑戦ができると感じ、その可能性の大きさに惹かれました。

赤池私はもともと電気回路系の出身で、パナソニック入社時はハードウェア開発を志望していました。ですが、このチームに配属され、ソフトウェア開発の面白さに目覚めまして。チームに「やりたいことを試せる」風土と開発環境があることも大きいと感じています。

──パナソニックのソフトウェアエンジニアは、どのようなキャリアパスを歩めますか?

赤池パナソニックのソフトウェアエンジニアは、大きく分けていくつかのキャリアの広がりがあると思います。

まずは、新しい技術やツールを積極的に取り入れて、より効果的なソリューションを提案したり、システム全体を最適化していく専門性を高めたりする道。また、大規模なシステムの設計・構築・運用を経験することで、システムアーキテクチャに関する専門知識を磨き、エキスパートとして成長していくキャリアもあります。さらに、チームやプロジェクトのリーダーとして、メンバー育成やマネジメントスキルを伸ばしていくマネジメント寄りのキャリアパスも用意されています。

岡田自分の強みや志向に合わせて、専門性を深める道と、組織をリードする道の両方を選べるのが特徴ですね。

熱波が命を脅かす時代。命を守るインフラをゼロからつくれる魅力

──パナソニックでソフトウェア開発に携わることのやりがいをあらためて教えてください。

岡田多くのお客さまに使っていただき、その反応がダイレクトに返ってくることです。開発して終わりではなく、使っていただくことでデータが溜まり、それをもとにより良い価値を提供する。この好循環を生み出せるのは、BtoCならではの大きなやりがいです。

赤池レビューで厳しいご意見をいただくこともありますが、そのなかに「このアプリは本当にありがたい」という一言を見つけると、疲れが吹き飛びますね。

また、近年の猛暑で、エアコンは快適なくらしのための製品から、命を守るための「生活必需品」へと役割が変化しています。私が入社したころは、エアコンはまだ「くらしを快適にするため」の製品という側面が強かったと思います。しかし、今やエアコンは「ないと生命を維持できない」ものとなりました。快適さを超えて、人の命を守る社会インフラのような製品にソフトウェア開発で関われていることに、大きな責任とやりがいを感じています。

──エアコン、ひいては「空調」という領域に携わること自体の面白さや、やりがいについてはいかがですか?

岡田空調が扱う「空気」は、目に見えない感覚的なものです。しかし、その環境を快適にすることで、人のパフォーマンスや能力を引き出すといった、さまざまな効果を生み出すことができます。たとえば、空調をコントロールすることで、その人がどれだけ質の良い睡眠をとれたか、といったことまでアプリで見える化できれば、まったく新しい価値を提供できるかもしれない。目に見えないものだからこそ、探求できる可能性が無限にあるのが、この仕事の面白さですね。

──最後に、エオリア アプリは今後、どのように進化していくのか教えてください。

岡田ユーザー目線での開発という基本姿勢は変わりません。今後は、蓄積されたデータをもとに、よりパーソナライズされた情報提供や、新たな価値を生み出すための収益化も視野に入れています。BtoCだけでなく、BtoB向けの展開も模索し、アプリを核とした新しいサービスを提供していきたいと考えています。

赤池現在提供している機能や価値に留まらず、アプリ独自の機能を通じてお客さまに新しい体験を提供し、それに対して価値を認めていただけるような展開を目指していきたいです。

【関連記事はこちら】

Profile

岡田 征和(おかだ・まさかず)

パナソニック株式会社 空質空調社 ソリューション事業開発センター サービス開発・運用部

2001年入社。エンジニアとしてソフトウェア開発を中心にサービス開発、商品開発に従事。2021年4月よりエオリアチームに在籍。サービスに関する提案をはじめ、プロジェクト全体のマネジメントなどを手がけている。

私のMake New|Make New「a once-in-a-lifetime experience」

お客さまに一生に一度きりの体験を届けたい。

赤池 郁也(あかいけ・ふみや)

パナソニック株式会社 空質空調社 ソリューション事業開発センター サービス開発・運用部

2018年入社。エンジニアとしてアプリ開発を中心にエオリアサービス開発に従事。2019年4月よりエオリアチームに在籍。新機種エアコン対応をはじめ、新機能開発などを手がけている。

私のMake New|Make New「快適」

誰しもが快適な空間で過ごせることを目指したい。