パナソニックのさまざまな「Make New」を発掘しているMake New Magazine(以下、MNM)編集部が、もっと知りたい、話したいトピックをその道のプロにうかがう企画「Make New Studies」。今回は「くらしと仏教」がテーマです。

幸せになるために働いているはずなのに、つい頑張りすぎて生活を疎かにしてしまうことはありませんか? 仕事にのめり込みすぎてしまう心とどう向き合えば、よりよいくらしが営めるのか……そんな悩みを抱える――メンバーが、解決のヒントを「仏教」に求めてみました。

Index

くらしに思いをはせる前に、まずは仕事を減らしたいけれど......

自分に合ったくらしを主体的につくり出していくには、日々の生活に関心を持ち、新たな気づきを得る感度と余白が大切なのではないでしょうか。しかし現実は、仕事に追われ、寝不足や簡易的な食事が続く日々になりがちです。やりがいのある仕事に囲まれながらも、目の前のタスクに心を奪われすぎると、「理想のくらし」からどんどん遠ざかってしまう......そんなふうに感じている人は、きっと少なくないはず。

そんな思いを抱いた編集部では、仕事との適切な距離や、くらしとのバランスを保つヒントを模索する中で、あらためて「仏教」というテーマに関心を持つようになりました。仏教は哲学に近く、心穏やかに過ごすための「生き方辞典」のように捉えられるのではないか----そう考え、実験寺院寳幢寺(ほうどうじ)僧院長の松波龍源さんのもとを訪ねました。

仏教は「苦しさから解放されるための叡智」が詰まった最高のノウハウ

――今日はよろしくお願いします。はじめまして、でいきなりぶしつけな質問をしてしまうのですが......仏教ってそもそも何を目指している宗教なのでしょうか。

松波龍源さん(以下、龍源)こちらこそよろしくお願いします。私は僧侶としてここ寳幢寺で修行をしながら、現代における仏教の意義についての探求をしています。いまの時代、仏教は古代や中世ほどには、生活と結びついてはいないですよね。ただしこれは本来、生活の延長線上に並ぶ、とんでもない人類の叡智の集合なんです。

長い歴史の中で、さまざまな辛い思いをしてきた数多の人たちが、自分の中にある「苦しみ」や「執着」を脱ぎ捨て、心穏やかに生きるにはどうすればいいかと悩み抜いてきました。仏教とは、そのプロセスで得られた気づきが詰まった最高のノウハウであり、その実現方法として修行や出家というツールが存在します。そう思うと、現代においても必要な存在だと思いませんか。

――たしかにそうですね。出家や修行がツールというのがイメージがわきづらいのですが、修行をするとどんな変化が起きるのですか?

龍源修行の手段のひとつに瞑想があり、その中に、例えば「ヴィパッサナー瞑想」いうものがあります。私はその宗派の専門ではないですが、挑戦してみたことがありまして。

ヴィパッサナー瞑想では呼吸を観察し、自分の精神や肉体の変化を常に感じるよう意識を集中します。すると徐々に感覚が研ぎ澄まされていくのですが、私の場合は「自分がこれから話そうとしている内容を、口から出るほんのコンマ何秒か前に察知すること」ができるようになりました。

つまり、自分が何か言おうとしているときに、瞬間的に「これを言ってどういう意味があるんだ?」とか、「これはいま言う必要がないな」「自分がいい格好しようと思って言っているだけだな」と気づけることが増えて、余計なことを言わないで済むようになっていったんです。これは現代社会でも、とても役に立つスキルだと感じています。

――これまで何度もしてきた失言を避けられたのだと思うと、瞑想をサラリーマンの必須研修にしたいくらいです!

置かれた状況の定義と、苦しい理由を認知する

龍源さて、編集部取り上げたいお悩みは「仕事でちょっと頑張りすぎてしまって、生活とのバランスが取れていない」といった話でしたよね。

――そうなんです。仕事はとっても楽しいけれど、毎日ちょっとした無理が続くと、ふとした時に「このままでいいのかなあ」と思う、という経験は多くの人がされているのではないかと思います。長いスパンで考えた時に、くらしと仕事のバランスをうまく取って、私にとって最適なリズムを保つには、どうしたらいいと思いますか。

龍源おっしゃる通り、バランスというのは大事な感覚です。宗派によって教義の差はもちろんありますが、仏教では基本的に「どこまでも視点を客観的、メタ的に持ち、何かひとつに執着してしまうことがない状態」を目指しているんですね。

――どんなにそれがいいことでも「執着してのめり込みすぎること」はよくないと。それはなんとなく感じていながら、仕事ではたくさんの人たち、仲間が関わっているからこそ「私のくらしを多少犠牲にしてでも、みんなのために頑張りたい、頑張らないと......」と思ってしまうんですよね。

龍源仏教の世界では、言葉の意味付けを大切にします。あなたのおっしゃる「私」について考えてみましょう。そもそも、私って何でしょうね。あなたは、自分自身という存在を確実に特定することができますか?

――それはどういうことでしょうか......? 私の身体や心は、ここにあると思っているのですが。

龍源よく例えて言うのですが、パフェってありますよね。私、好きなんです。いちごがのっていて、アイスがのっていて、カットケーキがのっている。このうち、いちごを食べたら、それはもうパフェではない、と言えますか?

――いちごを食べても、まだパフェはパフェだと思います。

龍源ではアイスを食べ、カットケーキを食べ、器を片付けてしまったら、どうでしょう? たしかに「パフェ」を食べたのですが、その瞬間に食べているものは「いちご」かもしれませんし、「クリーム」かもしれない。どこかでパフェはパフェではなくなるし、人によってその解釈はさまざまです。パフェはそれを構成する全体で「パフェ」であって、単独、孤立に「パフェ」であったわけではありません。

仏教ではこのように、何か変わらないひとつのものが存在し、それは周囲と関係なく不変で不可分なものだとは考えません。何かは何かとつながり、永遠に関係性が途切れることはない。つまり、「私と、私以外のものを明確に区別することはできない」と捉えているんですよ。

――なるほど、仏教の世界ではそんなふうに考えるんですね。

龍源仕事でリーダーをしているあなたの存在は、周りの部下や同僚に良くも悪くも影響を与えるし、父親をしているあなたの存在は、周囲の家族に影響を与えています。この時、あなたと周りの人たちはすべてつながっていて、不可分なんです。

つまり、ある人が仕事をしていて「ちょっと無理をしてしまう、辛い」と感じることがあるとすれば、それはその人の周り、引いては世界すべてを不幸せにしているのと同じです。自分以外の人の幸せのためにする行動だと考えれば、「無理をしない」ということを、もっと楽に受け入れられるのではないでしょうか。

――私自身とそれ以外を不可分なものとし、どちらかが感じたものは、それ以外のものにも影響を与えるのですね。そう考えると、私も周りもハッピーな状態を目指そうという意識になれる気がします。

資本主義というOSで、あなたの幸せは測れますか?

龍源もうひとつお伝えすると、会社という組織のOS(オペレーションシステム)が唯物論的な資本主義であることにも、苦しさの原因がある気がします。

――それは、どういうことでしょうか?

龍源資本主義とは、私がいま伝えた仏教の考え方とは全く異なるOSです。そこでは心の平穏や喜びといった「計量できないもの」は評価の対象外になり、そもそも存在しないように扱われることが多いです。

たとえば「僕が苦しいから、このプロジェクトは破綻している」という主張は、仏教的世界観でいうと正解です。一方でこの事象を資本主義のOSで判断しようとすると「これで貴方の給料が上がるのだから、破綻してないよ!」という話になる。資本主義は「形のない一人ひとりそれぞれの幸せ=心の問題」といったものと、そもそも相性が悪いんです。

――たしかに、出世や昇給がすべて人生の豊かさにつながるわけではないですね。その分の責任や仕事量に押しつぶされそうになる気持ちも理解できます。

龍源もちろん、資本主義のすべてが間違っているという話でもありません。だからこそ、「今のOSを使い続けた先に、私の幸せはあるのか」という問いに一人ひとりが向き合って、それぞれの答えを追求していくことが大切です。もしそのアプローチでは満たせない心の充足を補う必要があるのなら、少しずつ仏教の学びを取り入れていくとよいと思いますよ。

――世界のエリートがマインドフルネスといって禅を取り入れようとする意味が少しわかった気がします。資本主義での成功者がそれだけでは満たされないことに気づき、その先にある心の豊かさを得るためにバランスを取ろうとしているのかもしれませんね。

よりよく生きるには、「死」の理解が必要?

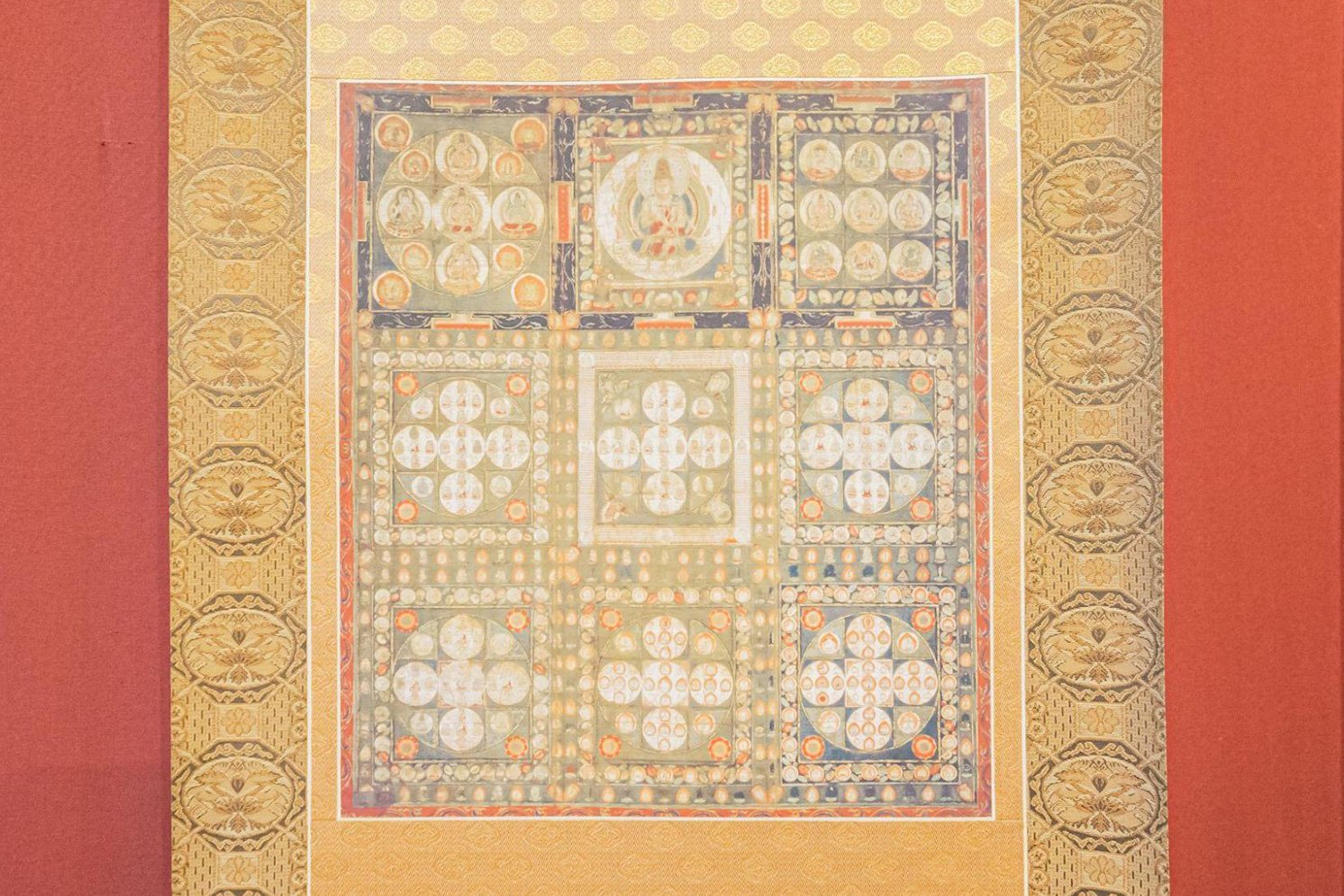

――寳幢寺は他のお寺とは全然違う、独特の雰囲気がありますね。いま仏像や曼荼羅が掲げられたお堂で話を聞いていますが、すぐ近くに置かれた鎧や刀が気になります。これらは何ですか?

龍源実はここでは、武道の稽古もつけているんです。極めて実践的なものでして、そこに置かれている刀や鎧も実際に身に着けることができます。なぜお寺で武道をと思うかもしれませんが、私は「死ぬことを理解しないと、生きることの大切さを説明できない」と考えています。

先ほどお伝えした通り、仏教では私と私以外のものを明確に区別できない、相互依存の相対性を持ったものであると捉えます。同様に「死」と「生」も、互いを必要とする不可分なものだと考えてみましょう。そう思えると、「生」への執着が薄れて、よりメタで穏やかに生きられる気がしませんか。

ただ、理解するために実際に死ぬわけにいかないので、バーチャルリアリティとして、精神性をぎりぎりまで高めた武道に取り組んでいるわけです。

龍源少し話は逸れますが、有名なところだと、山岡鉄舟や宮本武蔵といった武芸者たちも、晩年には刀を置いて、座禅を始めたりしていました。「私にはもう刀は必要ない、私の刀は心の中にある」と考えるようになります。中国の武術を修める著名なお坊さんたちも、その多くが彼らと似た道をたどります。その感覚に、私は共感するところが多いです。

――なるほど。殺生を好まないイメージのある仏教と好戦的なイメージのある武道は、真逆なものなのではと思ってしまっていました。しかし、その両者も先ほどの「すべては不可分である」という仏教の基本的な原則でつながっているのですね。

龍源そうなんです。何事においても、自分が執着する目の前にあるもの、「私」「仕事」「生きる」といったことに行き詰まったら、「それ以外」に思いをはせる。一つひとつ言葉を整理してその裏側を見る癖をつけていくと、視界が開けて、さまざまな物事におけるバランスが取りやすくなるのではないでしょうか。

悩みからの解放のカギは、まったく別視点の「問い直し」

――お話を伺っていて、私は仕事の成果やそこでの人間関係にとらわれすぎていたのではないかな、と少し落ち着いて考えることができました。そして仏教が、「ひとつのものに執着せず、あらゆるものを客観視してメタ認知することの大切さを説き続けている、迷える人間にとってのガイドブック」のようなものなのだと、私なりに理解を深められた気がします。

最後に少し大まかな質問で恐縮ですが、仕事や人間関係などあらゆることに悩む人に、龍源さんから何かアドバイスをいただけたら嬉しいです。

龍源お釈迦様は経典の中で繰り返し「常に気づいていなさい」「自分自身に対して注意深くあり続けなさい」と言っています。そのために、自分に対して向き合う行為が瞑想であり修行です。

自分を支配する悩みや苦悩も、「それが自分をどう苦しめているのか」と注意してみると、その状態を客観視できます。実態がわからず、もやもやしている状況に比べて、一旦身を引いて全容を認知することができれば、状況が変わっていなくても心が楽になるのではないでしょうか。

――一旦引いて俯瞰する。それが大事だとわかっていても、執着が強いと視野が狭くなってしまうのが人間の性だなと感じます。常に気をつけ続けるのは、簡単ではありませんね。

龍源そう思うかもしれませんが、あまり難しく捉えすぎないことも大切です。何かに深く思い悩んでしまった時は一度立ち止まって、「自分は何にこだわっているのだろう?」「それって本当に悩むようなことなのかな?」と、まったく違う角度から問いを立て直すのを、習慣にしていきましょう。

きっと、人間は数千年の歴史の中で大体同じようなことに悩んでいて、すでに答えが出ていることだって多いと思います。もし「また似た悩みを抱えているな」と気づいた際には、ぜひいい機会だと捉えて、仏教の教えに触れてみてくださいね。

編集後記

まるでコンサルティングファームのプレゼンを聞くような一糸乱れぬ龍源さんの論理的説明。お堂に置かれた鎧や刀、密教の世界を体現しているとされる曼荼羅の掛け軸。どこの世界とも違う不思議な魅力と高揚感に包まれたインタビューの時間でした。

多くの先人たちによって洗練され体系化された、自己の認知や苦しみの正体。そこから解き放たれるために積み重ねてきた修行についての説明を聞くにつれ、「人間ってずっと同じことに悩み、苦しんできたのだな」と思わされました。

お話を伺った後、あらためて当初の悩みであった「仕事とくらしのバランスが取れない」ことについて向き合いました。まずふたつの価値観、資本主義的OSと仏教OSのバランスを見つけて、自分の心が楽になって仕事も頑張れる基準を見つけること。そして、「私」と「私以外」が不可分なイメージを心の中に持ち、「どちらもハッピーになるには、いま自分は何をすればいいのだろう」と考えることで無理のない判断ができるのではないかと感じています。

それでも迷ったら、「それってそもそも悩むほどのことか?」と、仏教の始まりからおよそ2500年にも及ぶ"人間が悩み続けてきた歴史"に思いをはせて、開き直るマインドを持てばいいのかも、と吹っ切る気持ちを持つことができました。まずは習慣づけから、自分を客観視して悩みの原因を考えてみるところから、仏教の価値観をくらしに取り入れてみようと思います。

【関連記事はこちら】

Profile

真言律宗僧侶

松波 龍源(まつなみ・りゅうげん)

1978年生まれ。学生時代に武術と仏道に目覚め、中国北京にて5年間の武術留学を経験。帰国後、真言律宗総本山西大寺にて修行し、阿闍梨位を取得。その後も山岳修行や霊地巡礼などを行じ海外の高僧にも師事。これまでの経験を総合して独自の瞑想体系「リアウェアネス」を創出。現在、実験寺院寳幢寺僧院長を務める傍ら、病院や大学、起業家などと連携して、認知症や生活習慣病、そして新しい生き方などに対する瞑想の実証実験にも取り組んでいる。