パナソニック株式会社 デザイン本部 トランスフォーメーションデザインセンター(XDC)は、2021年から未来を構想する活動「VISION UX」に取り組んできた。非日常が日常化していく未来、「自分、大切な人、地球を思いやる行動が広がっていく世界」を目指して、10年後のありたい姿を描き、新たな事業機会を探索している。

シリーズ「Make New Moment」では、「VISION UX」が描く12の未来像を起点に、「今」を捉え直すべく、さまざまなゲストと対話していく。

第2回では、これまで「未来を切り拓く」という「始まり」の視点からメッセージを発信してきた品田CEOが、個人として、また経営者として考える「終わり」とは何か。一見ネガティブに捉えられる「終わり」を、どのように受け入れ、未来につなげていくのか、ゲストと語り合った。

Index

活性化こそ正義? 終わることは「課題」ではない

今回の対談は、むじょうも入居していたパナソニック主催の「100BANCH - 未来をつくる実験区」(渋谷区)で行われた。

品田今日はよろしくお願いします。私は好奇心旺盛なものですから、若い世代の前田さんがなぜ「終わり」に着目して起業されたのか、お話を聞くのを楽しみにしてまいりました。

まずはじめに、株式会社むじょうの事業コンセプトと代表的なサービスについて教えていただけますか?

前田屋号は、「一切のものは生じたり滅したり変化し続ける」という仏教思想の諸行無常からとって「むじょう」としています。人には誰もが生きていく上で避けては通れない死や別れ、縮退など「終わり」と向き合う瞬間が訪れます。でもその「終わり」を変化と捉えることで、新たな向き合い方を生み出せないだろうか。そんな思いから、大学在学中の2020年にむじょうを設立しました。

具体的には事業、家、土地、地域など、あらゆる物事をソフトランディングするためのお手伝いをはじめ、個人向けに葬儀関連の事業も行っています。

品田地域を畳むという点では、行政機関と連携してコンサルティング的なサポートもされているということですが、葬儀事業も含め、「終わり」に着目されたのは、なにかきっかけがあったのですか?

前田私は東京出身なのですが、高校時代の3年間を、島根県・隠岐諸島の海士町(あまちょう)で過ごしました。地方創生のモデルケースになっている地域ですが、実際に活性化に関わるのは一部の方で、住民の多くは日々を懸命にくらしているという現実に直面しました。今後、過疎化に向かう地域が増えていく中で、「活性化こそ正義」という世の中の風潮が強すぎると、毎日を実直に生きてきた人たちに「終わらせてしまった」という自責の念が生じるのではないか。そんな風潮に強い疑問と違和感を持ちました。

前田活性化のためのプロはたくさんいますが、閉じるためのプロって、今世の中にほとんど存在していない。「終わり」はある種リソースの解放ともいえますから、肯定的に受け入れ、次の一歩への橋渡しができないだろうか。そんな思いから、事業を始めました。

品田なるほど、その着目点にはおおいに共感します。

経営をしていると、事業の終わりという局面に立たざるを得ない時があります。工場の閉鎖や商品の製造終了など、事業は始めるよりも閉じる方が難しい。立ち上げる時は発起人の情熱で一直線に事を興すことができますが、閉じる段階ではステークホルダーが多くなっているからです。各々の立場にある人の心情をいかに想像して、次への成長につながる終わり方を提示できるか。そうでないと当事者は納得できないですよね。経営者はそこに心を砕かなければなりません。

だからこそ、終わり方に悩む経営者はたくさんいるでしょうし、前田さんのおっしゃるようにその領域でビジネスをサポートしている人は少ない。難しい社会課題に真正面から取り組んでいらっしゃるわけですね。

前田ただ、社会課題という表現はむじょうではあえて使わないようにしています。「終わっていくことは課題だ」というイメージを与えるような気がするからです。

品田課題解決は前提にしないが、結果として解決につながるという、後づけの文脈にしていると。

前田はい。「衰退=課題」ではなく、「衰退=無常」と捉えて世の中に浸透させるというのが私たちの哲学です。「どう畳んでいくことが当事者の納得感につながり、次への橋渡しができるか」を重視しています。

「しょうがない」が、「終わり」を受け止める納得感になる

品田無常観を社会に溶け込ませるという点をもう少し知りたいんですが、前田さんなりにどう捉えられていますか?

前田なぜ「終わり」がタブー視されるようになったのだろう。そう考えた時に、昔はもっと死が身近にあったからではないか、と仮説を立てました。かつては多くの人は自宅で亡くなっていましたが、医療や公衆衛生が発達した結果、今では病院で死を迎えることが一般的になりました。

「死」というとても強烈な終わりの体験が、少しずつ日々のくらしから隔離されていったことにより、私たちの心は終わりへの免疫を失ったのではないか。老いも病も、そして死も、生まれた限りは避けられません。そういった変化を受け止めるためにあるのが無常観だと辿り着きました。

品田その思いは、海士町でのくらしの中から育っていったのでしょうか?

前田島では漁師さんや農家の方々と親しくさせていただきました。漁業も農業も自然相手の仕事ですから、天候による被害などについて「しょうがない」とよく口にされていました。その言葉は、自然は人間の力では抗いようがないものだと教えてくれます。

私はこれを「自然への負け癖」として、前向きな意味で捉えるようになりました。自然への負け癖が、老いや病、死に向き合った瞬間の悲しみを受け止める力になり、無常観を社会に浸透させていく手がかりになるのではと思ったんです。

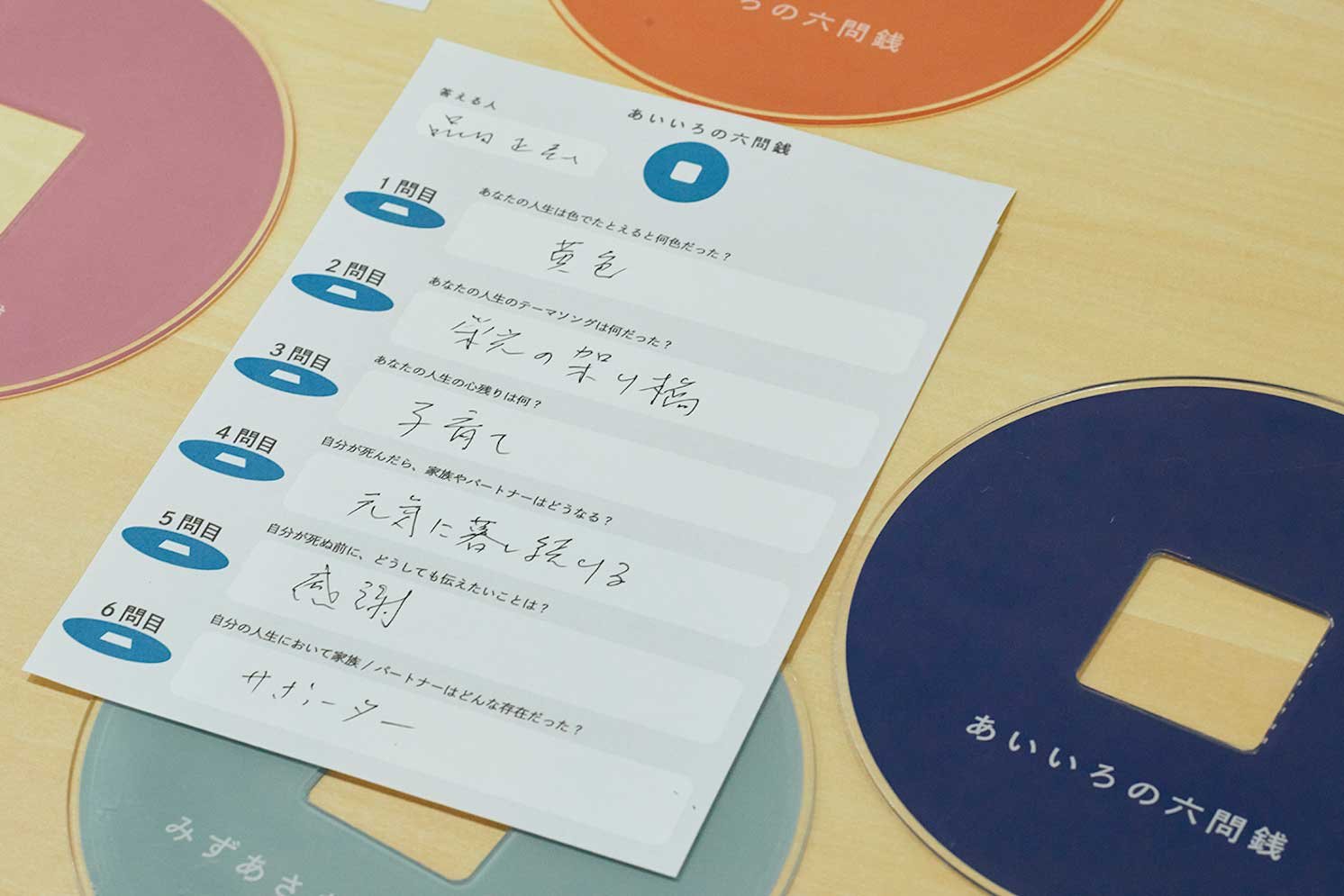

品田対談前に「六問銭」というプログラムを体験させてもらいました。むじょうでは、棺桶に入棺する体験イベントもされていて、その準備として自分の人生を振り返るための6つの問いに答える。この一連の体験も、人生に対する無常観を意識するための取り組みですね?

前田はい。六問銭は、死者が三途の川を渡るための渡賃として、お葬式で「六文銭」を棺に入れる日本の葬儀慣習から発想しました。六問銭と併せ、いずれ自分も入ることになる棺桶を意識することで、人生の締め切りを感じていただくために行っています。締め切りがあるからこそ、どう生きるかを考えられると思うんです。

前田体験されて、いかがでしたか?

品田正直、難しかったですね。というのも、自分のことを考える時間は滅多にないんですよ。「終わり」について考える場合は、自分のことよりも、会社の事業について考えている方が圧倒的に多いものですから。自分のこととなると、答えづらい質問もありましたね。

前田日常的には考えることがないですよね。死生観といわれるとどうでしょうか?

品田「死はいつか必ず訪れる」という意識はあり、どう生きたのか人生を振り返ったときに後悔のないように、とは思っています。

昨年、父親が亡くなった時に、死を迎える際に思うところは人それぞれ違うんだな、と実感することがありました。父は人生の終末をホスピスで過ごしました。自宅に戻ることもできたのですが、彼はそれを望まなかった。その理由はあえて聞きませんでした。父の本心は私たち家族に謎として残されましたが、父の希望を尊重できたことが一番大切なことだったように思いますね。

愛犬も昨年の年末に容体が急変して病院で余命1ヶ月と宣告されたのですが、3ヶ月ほど一生懸命生き抜いたんですね。その間、飼い主に心配をかけないようにする姿が見て取れ、随分とこう......健気だなと。大変立派だなと、感銘を受けました。

死はやはり、死を迎える当事者もですが、まわりの人に与える影響が大きい。自分自身も立派な終わり方をしなければならないと教えられましたね。

前田そうですね。終わりを迎える、終わりを見届ける。どちらの局面に向き合うにせよ、向き合った人がどう納得するかが一番大切なんだと思います。

人の心に寄り添うテクノロジーでありたい

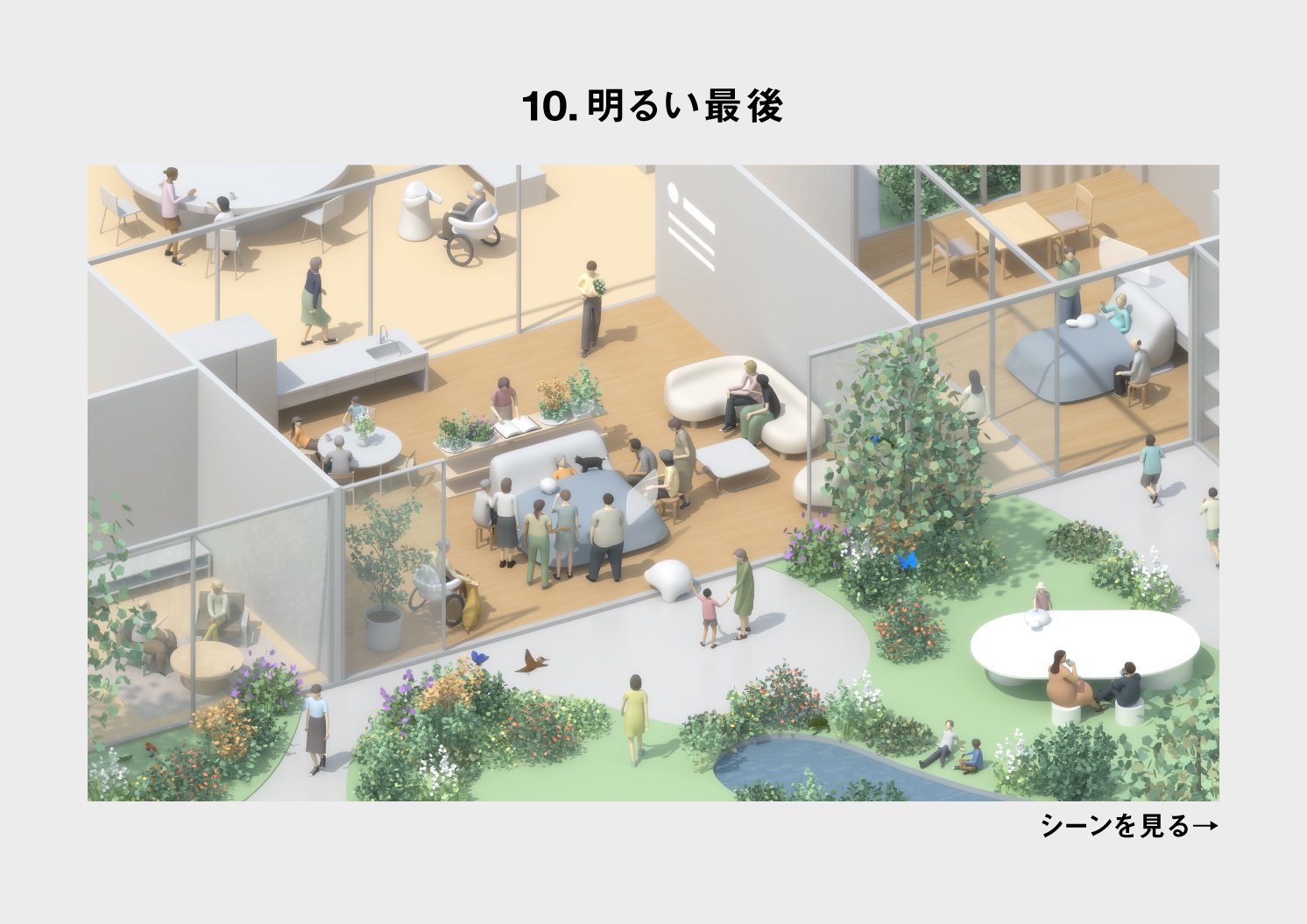

品田ここで前田さんに、事前に資料としてお渡ししていた「VISION UX」の12の未来像から、死や終わりに関係する「明るい最後」と「優しい幽霊」というテーマについて感想をお聞きしたいです。

品田この2つのテーマは、社内のデザイナーたちと約3年前から、今後「人と人の関係性」がより重要なイシューになっていくと話し合ってきたなかで生まれました。そもそもの発端は、家族がより分散してくらす傾向が進む中、介護や看取りの問題などがより顕在化するのでは、と懸念を持ったことです。併せて、SNSなどの発達により、あらゆる世代で人と人とのデジタル上だけのつながりが強くなり、対面での関係性も変化しています。同時に、AI技術の進化も著しく、企業としての倫理観を問われる時代にもなってきた。

かなり先を見越した問いかけのように感じられるかもしれませんが、その根底にあるのは、人と人とのつながりやコミュニケーションをいかに円滑に支えられるかというスタンスであり、その点は、パナソニックの企業精神とおおいに重なると感じています。

私たちはすでに、多くの方が最期を迎えるまでいかに元気に過ごしていただくかという未病の領域の検討を始めています。今後はさらに、周囲の人がその後、次に向かって踏み出す一歩に寄り添っていければと考えているのですが、前田さんはこれらのテーマを見てどう思われましたか?

前田私も、残された人が前を向いて生きていくためのサポートはとても大切だと感じています。弊社では、その点にフォーカスした「葬想式」というオンライン上での追悼サイトを運営しています。

前田最近は家族葬をされる方が増えており、会社の同僚だった方やご友人などが葬儀に参列できないケースも多い。故人の写真から在りし日の姿を偲び、たくさんの方と思い出を共有することで、ささやかながらの供養になると考えました。

品田個人単位でも哀悼の意を表し、心の整理をつける意味は大きいですね。一方で、ご遺族にとっても、様々な形で縁のあった方々が偲んでくださることはありがたく感じられるでしょうね。

前田はい。ご遺族の方がよく口にされるのが、故人の「知らない一面を知ることができてよかった」という感謝の言葉です。

ただ、このサイトは基本的に3日間で消える仕組みにしています。今後はAIデータの活用により、亡くなった方の人格を再現し、持続させる技術なども可能になるかもしれません。でも、むじょうのサービスは、残された人の負担にならない設計を心がけています。

品田確かに、残された人もどこかで心の区切りをつけるという決断はすべきかもしれませんね。

AIデータの活用についても、いろいろなことを考える人が出てくるでしょう。それは避けようがない。しかしながら、これ以上進んではならないという一線で、踏みとどまる倫理観を忘れてはならない。パナソニックは、技術の活用を最優先にするのではなく、なによりも人の心を尊重するAIとの関わり方を議論していかなければなりません。

次へのシナリオを描けば、「終わり」は「始まり」になる

前田最後に私からお伺いしたいのですが、大企業を率いるリーダーとして、品田さんは「終わり」をどのように捉えられているのでしょう?

品田私の立場で申し上げると、例えばひとつの事業を終えるケースで最も考えなければならないのは「過去と未来をどうつなげるか」ということです。世情の変化や技術の進化によって、事業を刷新、もしくは閉じなければならない場合、ひとつの事業としての役割は終わります。ですが、それまで培われたナレッジやノウハウは、そこに向き合ってきた人の中に資産として残るわけです。

あらゆる組織の財産は、やっぱり人なんですね。だから、その人たちのリソース、エネルギーをどうやって次に活かしていくか、レバレッジする方向に転換できるかが重要です。実際、終わる間際の事業に携わっている社員たちは、かなり苦しい状況の中で働いているんですね。劣勢の中で仕事をしていると薄々感じているから、モチベーションも落ちざるを得ない。

その段階に至ると、新しい目標を定め再出発への筋道をつけるほうが、社員たちの意欲をはるかに大きい前向きなエネルギーに変換することができるんです。劣勢の事業は必然的に予算を含め制約が多くなる。そういった制約から解き放たれる新しい場を用意する。経営者として、事業の「終わり」に考えなければならないのは、次の成長に向かうためのシナリオなんです。その時点で「終わり」は「始まり」になる。そういう捉え方をしています。

前田私は「活性化こそ正義」には否定的ですが、成長を否定しているわけではありません。衰退に目を向けることも等しく重要であるという立場ですね。悲しみや喪失感をゆるやかに手放すために、どうソフトランディングして、次に向けていけるか。「終わらせることはネガティブなことではなく、始まりへの境目」という考えに、非常に共感します。

品田いろいろお話を伺って、前田さんはとても人に対するリスペクトを持っている方だという印象を受けました。痛みや苦しみ、人の心の機微に敏感で、そういう心情を大切にされる方。ご自身も繊細な感受性をお持ちなんだと思いましたね。だからこそ、このような事業に携わり、人の心に寄り添っていけるのではないでしょうか。

どんなにテクノロジーが進化しようと、大切なのはどれだけ人の気持ちを尊重し、その人の身になって考えられるかに尽きるのだと思います。

Information

VISION UX

「自分、大切な人、地球を思いやる行動が広がっていく世界」を目指し、新たな事業機会を探索するため、10年後のありたい姿を描くプロジェクトです。

街の再建、避難所、共助コミュニティ、夜の街、最期の迎え方など、未来に向けたアクションを議論するための、具体的なシーンを紹介しています。

Profile

品田正弘(しなだ・まさひろ)

パナソニック株式会社 代表取締役 社長執行役員 CEO

1965年千葉県生まれ。1988年早稲田大学卒業、同年入社。2017年に執行役員、2019年常務執行役員兼アプライアンス社社長。2021年専務執行役員。2022年4月にパナソニック株式会社代表取締役社長執行役員に就任。

前田陽汰(まえだ・ひなた)

株式会社むじょう 代表取締役

2000年東京都杉並区生まれ。公立中学校卒業後、釣りをするため島根県海士町の隠岐島前高校へ進学。その後、慶應SFCに入学。海士町で過ごす中、右肩上がり一辺倒に限界を感じ、右肩下がり(=縮退局面)のソフトランディングに関心をもつ。死・終わり・撤退・解散など、タブー視されがちな変化にも優しい眼差しを向けられる社会を作るべく、株式会社むじょうを設立。