そろそろ4月以降の履修科目を選ぶ時期。「膨大なシラバスのなかから、何を基準に選んだらいいのかわからない」「目の前の単位取得に追われて、卒業後の希望進路に基づいた履修選択ができていない」……理系学生の方、そんな悩みを覚えたことはありませんか?

大学の授業が将来の仕事にどう役立つのか、すぐにはなかなか想像できないかもしれません。でも、じつは身近な製品の開発には、学部時代に学ぶさまざまな知識が活かされているのです。

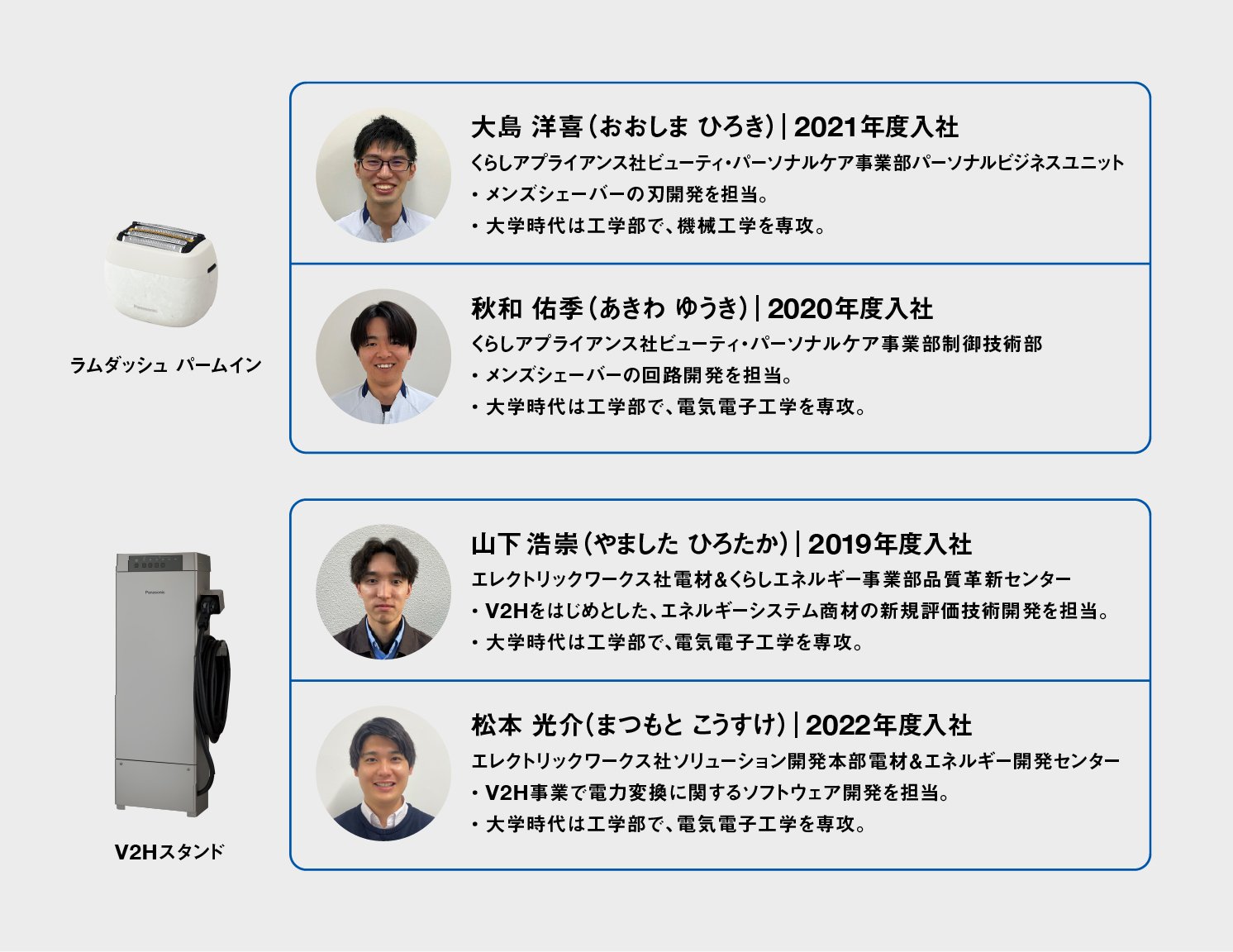

本記事では、パナソニックの「ラムダッシュ パームイン」と「V2H(Vehicle to Home)」の2製品を例に、学部時代の学びと製品開発のつながりを紹介します。また、パナソニックの若手技術者たちがどんなふうに履修選択をしていたのか、当時の学びが今どのように活きていると感じるかなどについても、学生時代を思い出しながら率直に話してもらいました。

きっとここに、悩めるみなさんにとって何かのヒントがあるはずです。

Index

ラムダッシュ パームイン開発と履修のつながり

パナソニックのシェーバー「ラムダッシュ パームイン」は、手のひらサイズのコンパクトな電気シェーバーです。

従来の「ラムダッシュ5枚刃シェーバー」から、シェーバーの本質価値であるリニアモータと刃以外をそぎ落とし、必要なものも配置を極限まで見直して、約3分の1(※)のサイズに仕上げました。また、自然由来の素材「NAGORI®」を採用した石目調デザインで、空間・くらしに馴染むのも特長です。

※ラムダッシュPRO 5枚刃「ES-LV9W」との比較

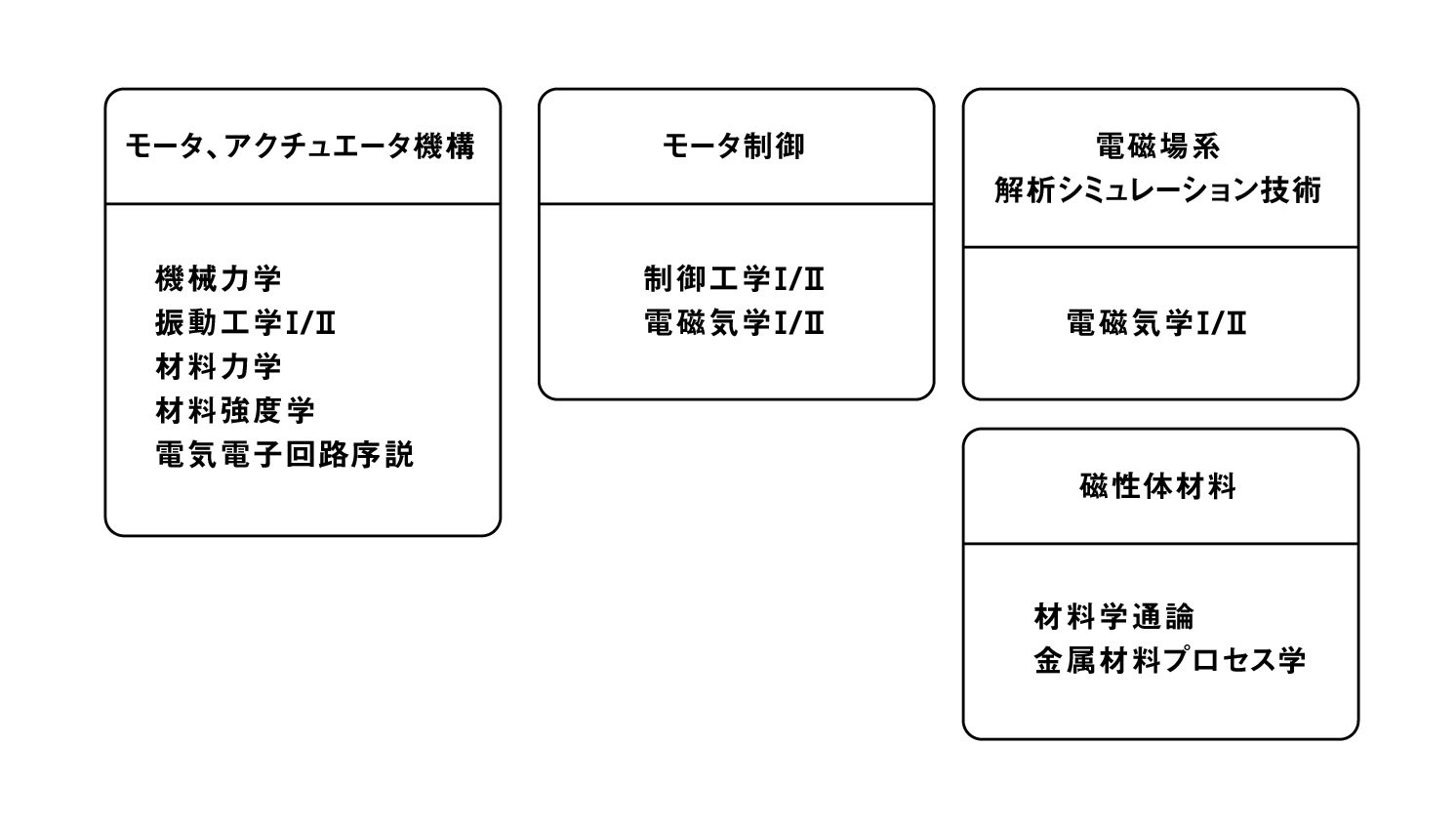

このコンパクトなデザインと高度な技術開発を支えているのは、大学で学ぶ多様な工学の知識です。たとえば、大阪大学工学部の履修でみると以下のような履修科目が関係しています。

上の図で紹介した履修や知識が、どのようにラムダッシュ パームインの開発につながっているのか、いくつか技術をピックアップして見ていきましょう。

高速リニアモータの場合

高速リニアモータとは?

ラムダッシュ パームインの高速リニアモータは、外刃に取り込んだヒゲを残さずカットするための重要な技術です。

パナソニックは1995年に、従来の回転モータから、コイルと磁石の磁力で刃を横方向に動かすリニアモータ方式へと進化させ、シェーバーの新たな可能性を切り開きました。今回のパームインでは、ラムダッシュ史上最速(※)のリニアモータを採用。コンパクトながら、つねに最適なパワーを供給できる設計を実現し、深剃りと肌へのやさしさを両立しています。

※14,000ストローク/分。当社シェーバー ラムダッシュにおいて。2023年7月24日現在。

高速リニアモータの開発には、どんな履修内容を応用できる?

高速リニアモータの開発には、大学で学ぶさまざまな専門知識が活かされています。大阪大学工学部の履修科目では、以下のような学びが技術開発につながります。

これらの科目で得られる知識は、高速リニアモータの設計・開発に不可欠な要素となっています。たとえば、「制御工学」や「電磁気学」は、モータの駆動を最適化する上での基盤となり、「材料力学」や「振動工学」は、モータやアクチュエータ(駆動装置)の耐久性や安定した動作を確保するために役立ちます。

5枚刃システムの場合

5枚刃システムとは?

一般的に往復式シェーバーの刃数は3~5枚が主流ですが、刃の数が多いほうが深剃りできるといわれています。パナソニックのラムダッシュ パームインでは、異なる種類のヒゲを的確にキャッチする5枚刃システムを手のひらサイズに凝縮。

高性能でコンパクトな5枚刃システムの開発は、パームインならではの快適な剃り心地を実現するための重要な技術です。

5枚刃システムの開発には、どんな履修内容を応用できる?

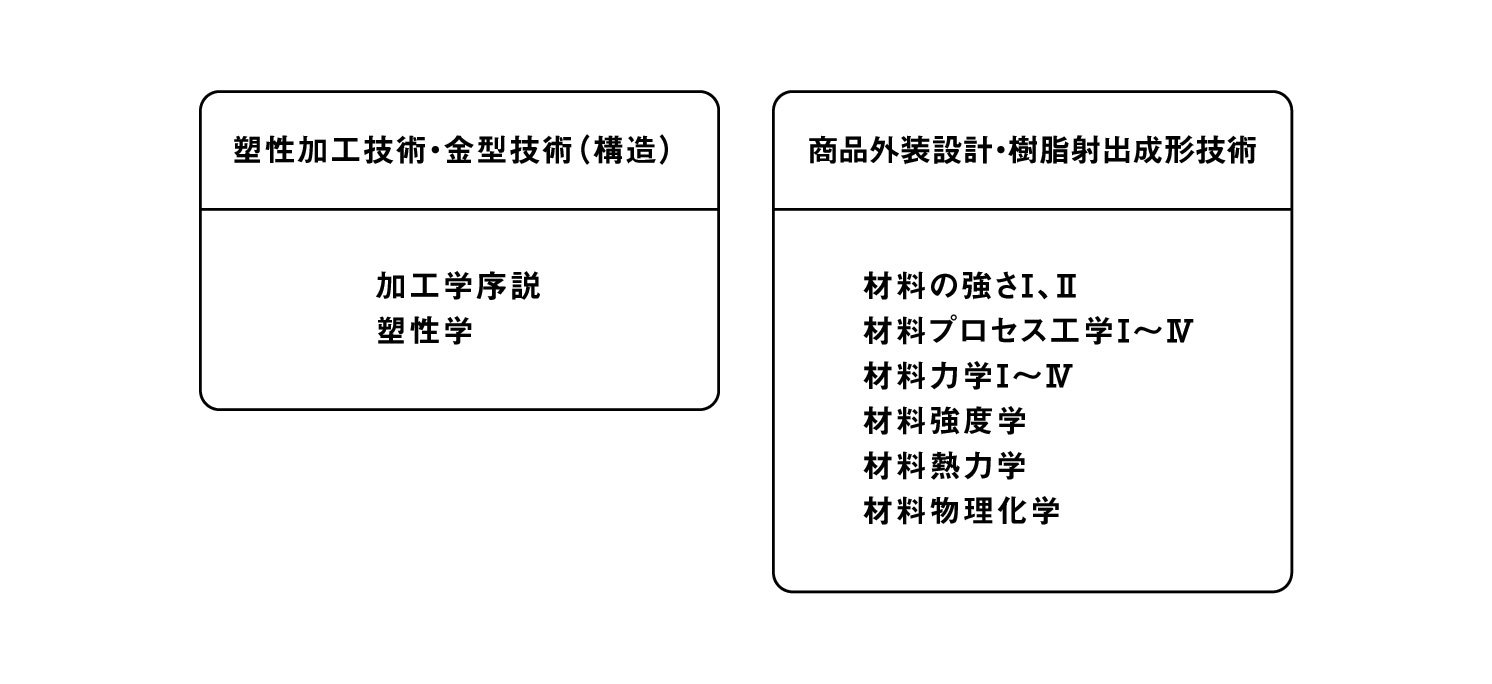

大阪大学工学部では、以下のような履修科目が技術開発につながると言えます。

樹脂射出成形:溶かした樹脂を金型に射出することで成形すること。

これらの科目で得られる知識を活用することで、5枚刃の精密な成形や耐久性向上が可能となり、切れ味が鋭く肌にやさしいシェービングを実現できます。さらに、外装設計や樹脂成形技術を駆使することで、手のひらサイズで扱えるシェーバーの形状を実現しています。

V2Hスタンド開発と履修のつながり

V2Hとは「Vehicle to Home」の略称。直訳すると「クルマから家へ」という意味です。具体的には、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)のバッテリーに貯めている電力を、自宅の電源として使えるようにする機器を「V2H」といいます。

世の中に出回っている「EV充電設備」の多くは宅内の電気をEVへ充電するタイプであり、EVバッテリーに蓄えられた電気を宅内に供給することはできません。V2Hシステムを使えば、EVバッテリーのエネルギーを自宅やオフィスに供給することができ、災害時の備えなどとして有効活用できます。

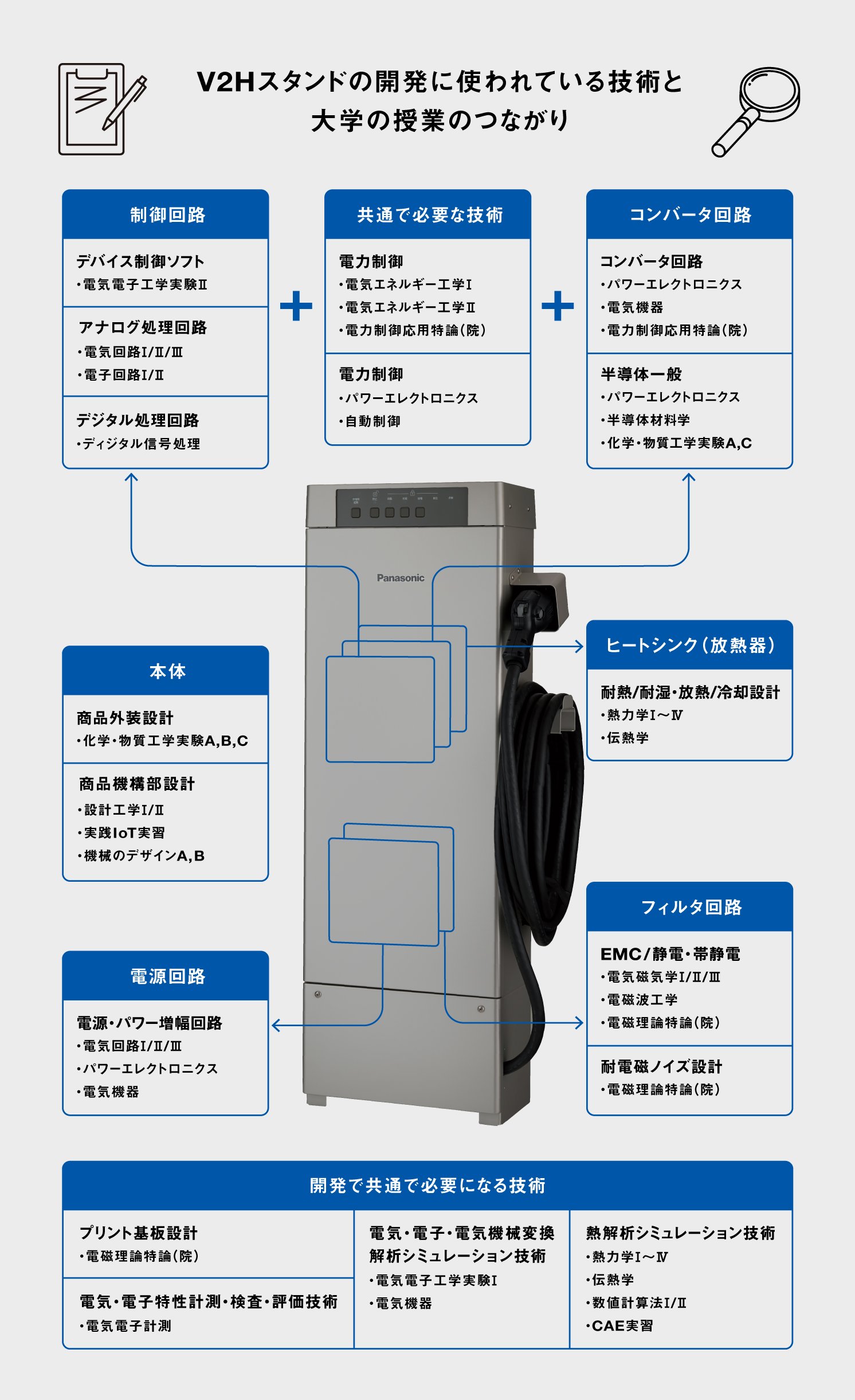

長崎大学の場合、V2Hスタンド(V2Hシステムの主要機器)の開発には以下のような履修科目が関係しています。

上の図で紹介した履修や知識が、どのようにV2Hスタンドの開発につながっているのか、2つ技術をピックアップして見てみましょう。

高効率コンバータ回路の場合

高効率コンバータ回路とは?

EVのバッテリーは直流150-450V(DC)の電圧範囲を想定する必要があります。V2Hスタンドではコンバータ(※)回路を内蔵しており、直流150V-450Vの電圧を直流の一定電圧に変換する機能を有しています。

※電流を交流から直流に変換する装置のこと

パナソニックの技術を結集させたコンバータ回路は、変換時に起こるエネルギーロスを最小限に抑えて、効率よく電力を変換します。高効率のため電力変換時の発熱が抑えられ、V2Hスタンド全体の小型化が可能になるほか、部品の劣化を防ぎ寿命を延ばせるといったメリットもあります。

高効率コンバータ回路の開発には、どんな履修を応用できる?

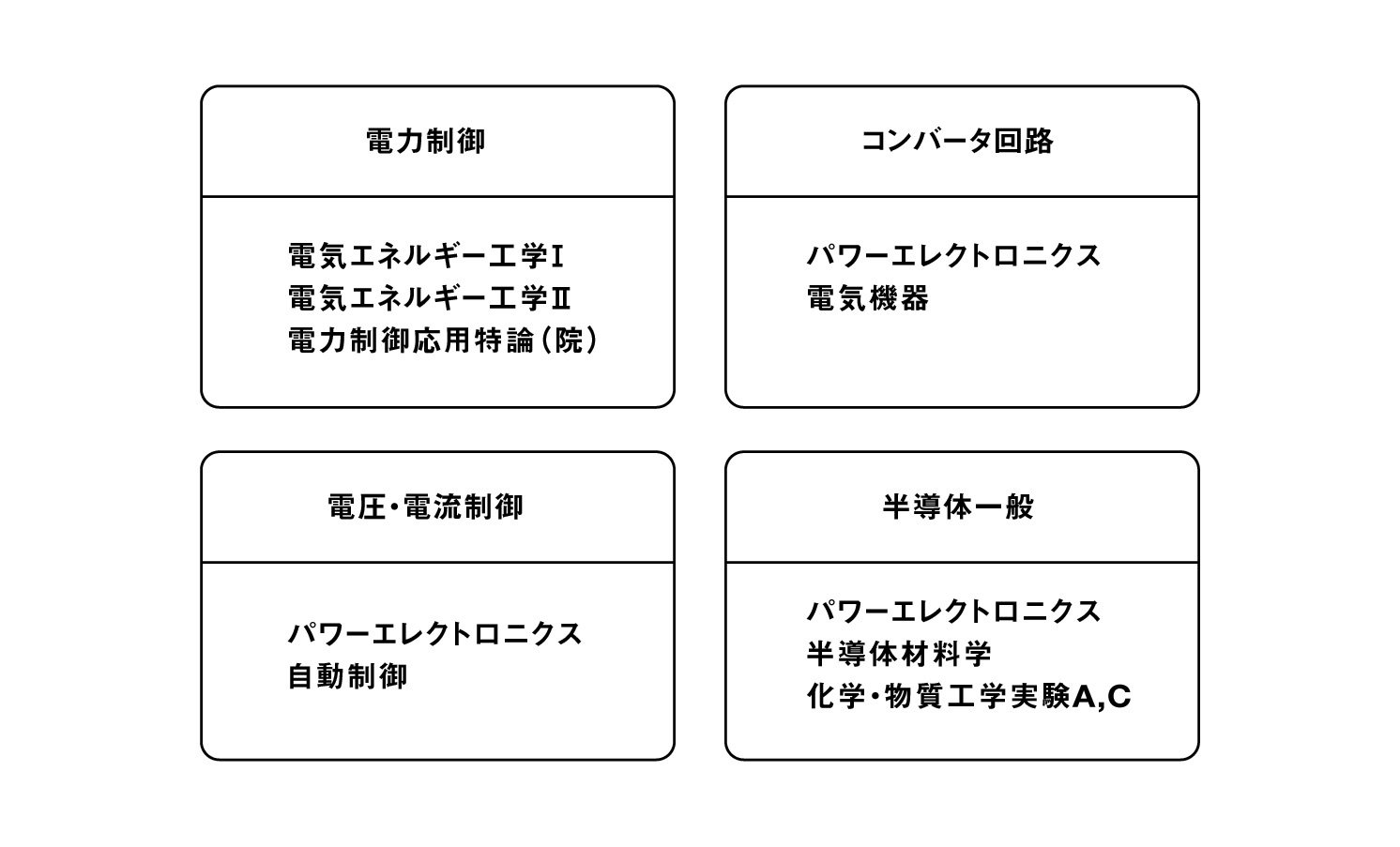

長崎大学工学部の場合、以下のような履修科目が高効率コンバータ回路の開発につながると言えます。

コンバータ回路の基礎技術そのものである「パワーエレクトロニクス」はもちろん、コンバータ回路の心臓部をなす半導体に関する履修科目で得られる知識や経験もまた、高効率なコンバータの設計には不可欠です。

高放熱設計の場合

高放熱設計とは?

先に述べた電力変換を行うにあたっては、大量の熱が発生します。そのため適切な放熱設計をする必要があります。

パナソニックのV2Hスタンドでは、ヒートシンク(放熱器)設計や熱解析シミュレーション技術などを組み合わせて、効率的に熱を逃す設計を行っています。これにより、機器内部の温度上昇を効果的に抑制することで、V2Hスタンドを小型化できるメリットがあります。

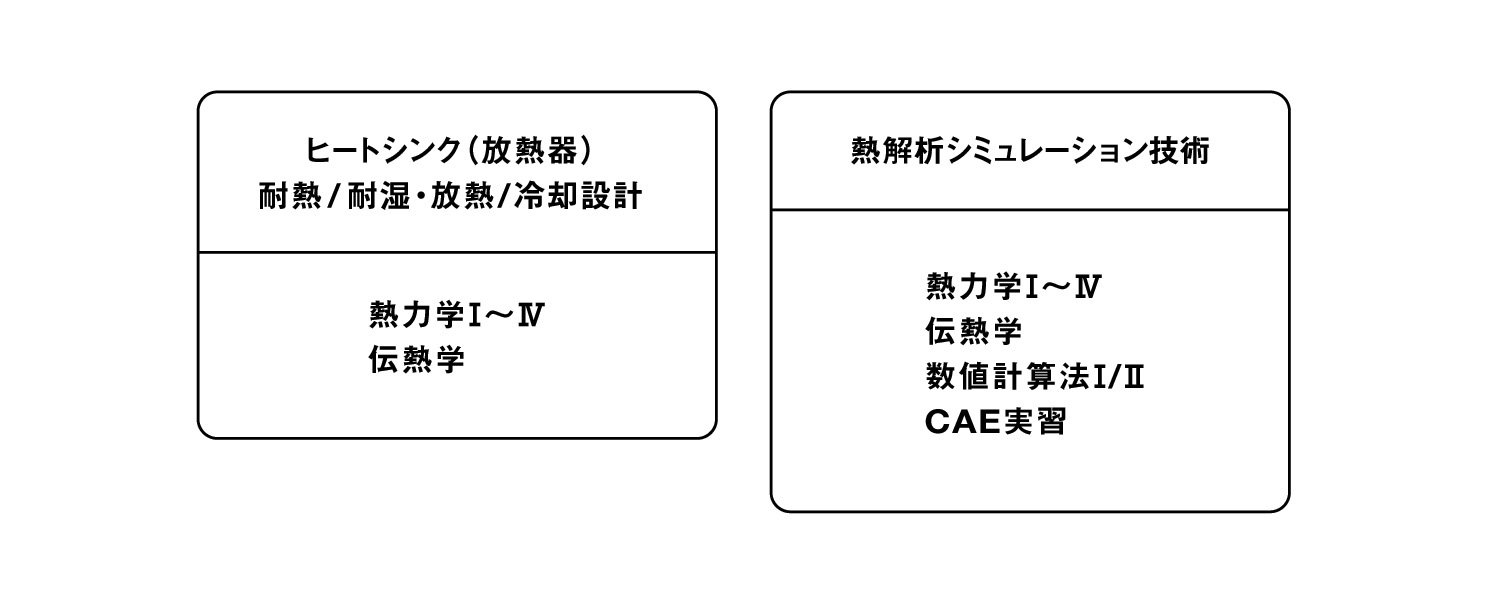

高放熱設計の開発には、どんな履修を応用できる?

長崎大学の場合、以下のような履修科目が効率的な放熱設計につながります。

エンジン、冷却装置、電力システムなど、あらゆる工学分野のエネルギー管理に関わる「熱力学」や、熱の移動の仕組みを学ぶ「伝熱学」。これらの基礎的な学問は、部品の材質や形状、配置などを適切に選定し、いかに効率的な放熱を行うか検討するために必要不可欠です。

若手技術者に聞く!大学の履修はどのように役に立った?

ここからは、実際にラムダッシュ パームインとV2Hの開発に携わった若手技術者にインタビュー。学生時代どのように履修選択をしていたのか、どう仕事につながったのか、ざっくばらんに聞いてみました。

――大学時代の履修内容を振り返って、現在の仕事にどのようにつながっていると感じますか?

自分のなかでは「物事の考え方」みたいなところがいちばんつながっているかなと思います。データの見方やまとめ方の部分ですね。

僕は特に技術開発部にいた頃、実験の授業で学んだ基礎はとても役立ったと感じます。

いまの新規技術開発のなかでも、ある問題が生じたときに、原因についての仮説を立ててそれを検証していくというプロセスを進めていくことがあるのですが、その考え方は研究室時代に学んだものが活きています。

いま自分が開発に携わっている充放電器には、大学で学んだ知識が結構直接的に活かされているなと感じています。たとえばEVに対して、効率的に充放電するための電力変換技術や半導体のデバイスに関する知識、電流を制御するための制御工学、プログラミングのスキルなどです。

――大学の履修科目を選択するときに、大切だと思うことはなんですか?

僕は、これをやりたいという明確なものが大学時代にあまりなくて。「とりあえずいろんな授業を受けてみて、好きか嫌いか判断する」という方法をとっていたのですが、そのやり方も結構よかったです。

いろんなジャンルについて「なんとなくどういう学問かわかる」というものがたくさん増え、会社に入ってからも「この人に聞いたら教えてくれそう」とある程度想像できるし、自分でも知識がゼロの状態よりは調べやすいですね。

僕はとにかく、自分の得意なこと、好きなことをいちばん大事にしていました。たとえば電気回路のなかでも、電力系統のように大きな電力を扱うものは高専時代から苦手意識がありましたが、電子回路のほうは得意だったので、大学ではその得意分野に絞って履修し、いまの仕事に活かせていると思います。

単位を取るためには苦手な科目も履修しないといけないこともあると思いますが、集中して受けられるのって、やっぱり興味を持っている科目だったなって思います。

秋和さんが話したように、まずは純粋に自分の興味があることを学んでみればいいのではないかと思います。

たとえば「スマートフォンってなんでこんなことができるんだろう」とか身の回りのものに興味を持って広げていく姿勢が持てると、学ぶことと働くことがつながってきて、将来自分が何をしたいのか考える足がかりになると思います。僕は大学時代、「単位をとる」ことを最優先して科目を選んでしまっていたので、いまとなってはそう思いますね。

僕も、自分の興味や「将来どのようになりたいか」を明確にすることは大切だと思います。僕の場合はエンドユーザーに直接届くものづくりがしたいという思いから、メーカーに入りたいなと漠然と考えていました。そこから、メーカーに入るためには、どういった研究室に入ればいいか、その研究室ではどういった学問が中心となっているか、と逆算して履修科目を決めていました。

――大学卒業後は、技術に対する学びをどのように深めていますか?

社内の研修制度や技術交流会は役に立っていると感じます。また、一緒に仕事をする人と雑談レベルでいろんな技術や商品について話すこともあります。いま携わっているシェーバーの開発は分業制で、自分は刃の部分を担当していますが、その刃はどうやって動力を取り出して制御しているのかをそういったとところから学びました。

僕は会社に入ってから、「自分がどれくらい勉強しないといけないのか全然わかっていなかったな」と思いました。当時授業で説明を受けて理解しきれなかったところが、実務を通じてあらためてこういうことだったのかと理解できたり。そういうときに、学生時代の参考書や専門書を引っ張り出して見直したりしています。

卒業後の自分の学びや成長としては、やはり実務を通じて得ているところがいちばん大きいですね。理論だけじゃなく実際の開発業務に携わるなかで生じる、さまざまな課題に対する課題解決力であったり。自分自身だけで解決できない問題は、職場にいる多様な分野のスペシャリストに相談して学んでいます。

大学生活で得られるものは知識だけでなく、幅広い経験や人とのつながりも大切

――最後に、現役の理系学生に向けたメッセージをお願いします!

自分が知らないことを知っている人が周りに数多くいる環境というのは、大学ならではですよね。学科や研究室にこもらず、サークル活動でもなんでも積極的にやってみて、人の輪を広げていくことをおすすめします。

学部時代の学びを振り返ると、授業で理論や方法を説明されるときに、「なぜそうしないといけないのか?」がよく理解できないことが多かったんですよね。いま思えば、その技術が実際の製品にどう使われているのか、当てはめて考えながら勉強ができると、より理解が深まっただろうなと。

なので、いま大学で学んでいる人にはぜひ授業の内容から一歩踏み込んで考えてみてもらえたらなと思います。

僕もいま振り返ってみると、学部時代は一つひとつの科目のつながりが見えにくく、点と点のような状態だったなと思います。研究室、社会人と進むにつれて、少しずつその点と点がつながって、面白くなってきました。

現役の学部生はなかなかそういった感覚が得られず、つまらないと感じることもあるかもしれません。でも、いまきちんと学んでおくことが、将来物事を正しく理解したり分析したりすることに必ず役立つはずです。

専門分野を深めることも理系の学生にとって重要だとは思いますが、学生生活のなかで得られる経験もぜひ大切にしてほしいと感じます。

さまざまな人の価値観や文化に触れることは、コミュニケーション力や自分自身の考えを深めることにつながり、社会人になってどういった商品に関わるか、どういった技術を扱うかに関係なく活きてくると思います。

大学での学びはきっと将来役に立つ

大学で学ぶ履修科目が、実際のものづくりや製品開発とどのように結びついているのか。今回は、パナソニックのラムダッシュ パームインやV2Hの事例を通じて、そのつながりを紹介しました。

「大学の授業って、将来役に立つの?」と疑問を持つことは自然なことです。しかし今回紹介した若手技術者の声からもわかるように、大学での幅広い学びは、発想力や応用力など仕事に必要なさまざまなものの考え方の基礎をつくってくれるに加えて、社会や人とのつながる力を養う大切なものでもあります。

そうした大学での経験の積み重ねが、感動に溢れるものづくりを支え、未来の社会の課題解決やイノベーションへと、必ずつながっていくはずです。

本記事は、パナソニックの内定者(2025年卒)のアイデアをもとに制作しました。

【関連記事はこちら】

Profile

大島 洋喜(おおしま・ひろき)

パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社 ビューティ・パーソナルケア事業部 パーソナルビジネスユニット

2021年入社。シェーバーの刃を中心に設計開発に従事。2021年6月よりメンズ技術開発課に在籍。LAMDASHpro (6枚刃シリーズ、5枚刃シリーズ)の刃などを手がけている。

私のMake New|Make New「Pleasure」

毎日手に取るものだからこそ、よい商品で皆さんに喜びをお届けします。

秋和 佑季(あきわ・ゆうき)

パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社 ビューティ・パーソナルケア事業部 制御技術部

2020年入社。メンズシェーバの回路を中心に設計開発に従事。2020年6月よりメンズグルーミング制御設計課に在籍。LAMDASHpro(6枚刃シリーズ、5枚刃シリーズ)をはじめ、メンズシェーバの回路・ソフトなどを手がけている。

私のMake New|Make New「Fan」

やっぱりパナソニック製品が良いと、思ってもらえる商品づくりを心がけます。

山下 浩崇(やました・ひろたか)

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 電材&くらしエネルギー事業部 品質革新センター

2019年入社。エネルギーシステム商品評価における新規評価技術開発に従事。2022年4月より品質革新センターに在籍。EV仮想化装置の開発を手がけている。

私のMake New|Make New「Way to Quality」

品質も新たな技術でアップデートし、豊かな社会を実現したい。

松本 光介(まつもと・こうすけ)

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 ソリューション開発本部 電材&エネルギー開発センター

2022年入社。電力変換器を中心に研究開発に従事。2022年5月より電力制御技術課に在籍。V2Hのソフトウェアなどを手がけている。

私のMake New|Make New「Green Life」

クリーンエネルギーが溢れるくらしの実現に向けて挑戦してきたい。