パナソニックは、「未来の定番」をつくるための挑戦として「Make New」な取り組みを進めています。Make New Magazineでは、これまでさまざまな新規事業や研究開発を紹介してきました。それらのプロジェクトは取材後、どのように進化し、現在どのような姿になっているのでしょうか。

本企画では、過去に紹介し注目を集めた「センサリールーム」「ナノ触覚センシング技術」「with air」の3つのプロジェクトにふたたび焦点を当てます。

それぞれの事業が現在どのようなフェーズにあるのか、そしていま担当者は何を想うのか。インタビューを通じて、Make Newプロジェクトの「その後」と現在地をレポートします。

Index

【センサリールーム】 大阪・関西万博へ出展も。子どもを「一緒に育てる部屋」を社会に広げていく

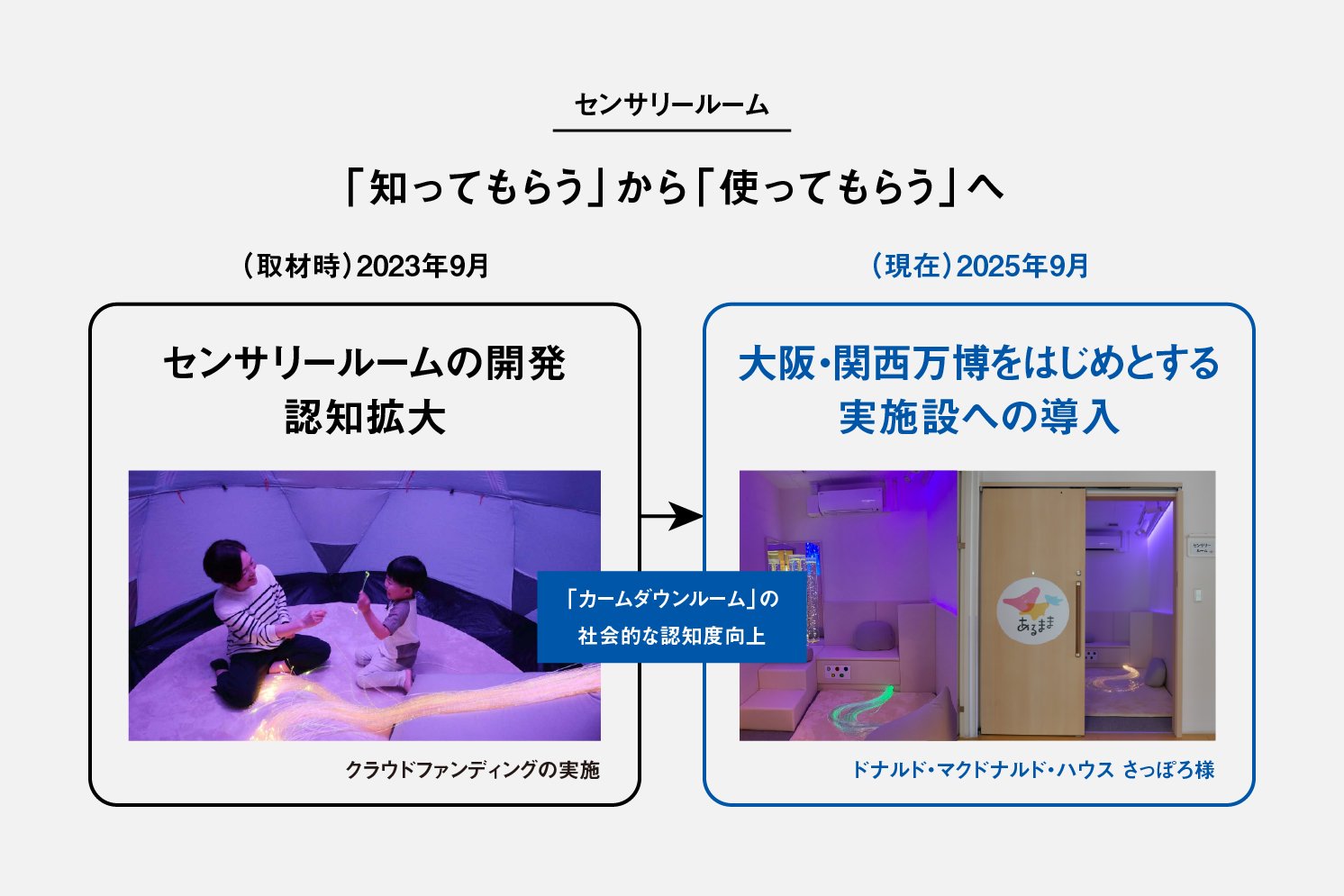

感覚過敏のある人にも心地よく過ごしてもらえるよう、光や音などのノイズを抑え、五感をやさしく刺激しカームダウンしたりリセットしたりできる空間、「センサリールーム」。パナソニックは、「育児に休息と癒やしを」というテーマのもと、センサリールームを、子どもと子育て世代の大人たちに広く利用してもらうためのプロジェクトを立ち上げました。

2023年9月の取材当時は、クラウドファンディングで支援を募っている段階でしたが、あれから約2年で、センサリールームの普及はどこまで進んだのでしょうか。プロジェクトを牽引する三浦美賀子(みうら・みかこ)に話を聞きました。

──前回の取材から約2年、プロジェクトはどのように変化・進化しましたか?

三浦当時はプロジェクトを知っていただくフェーズでしたが、2024年からは実際にこども園や、遠方の病院に入院・通院する子どもと家族のための施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」さまへ導入いただき、長期的な効果検証が本格化しました。

特に障がいのあるお子さんの変化は目覚ましく、センサリールームで過ごすことでみるみる表情が和らいだり、ほかのお子さんを傷つけるような行為が減ったりという効果が見られました。そのような変化が、お子さんのご家族や支援する保育士さんの負担軽減にもつながり、ポジティブな相乗効果が生まれることを実感しています。

また、大阪・関西万博へ出展するなど、「カームダウンルーム」という概念への社会的な理解も深まっており、2025年は「カームダウン元年」になったのではないかと感じています。

──プロジェクトを進める中で、新たに見えてきた価値や課題はありますか?

三浦この空間は「導入して終わり」ではない、ということです。お子さん一人ひとりの特性に合わせて使い方を一緒に考える伴走支援を丁寧に行うことで、価値が深まっていく。ある施設の担当者からは、子どもを「一緒に育てていく部屋」と感じているという嬉しい言葉もいただきました。

ただ、この価値をどう事業として持続させていくかが大きな課題です。パナソニックとしてビジネスにしていく必要はありますが、福祉や保育の現場では費用が壁になります。現在は、より導入しやすいブース型の開発も進め、事業の継続性を模索しているところです。

──三浦さんご自身のキャリアや仕事への向き合い方に変化はありましたか?

三浦じつは、共同担当者が海外へ異動し、技術的な知識も追いついていないなかプロジェクトを背負うことになり、新たなメンバーも兼務してくれる中で、戸惑うことも多く必死な時期がありました。ただ、その経験があったからこそ、プロジェクトを本当の意味で「自分ごと」にできたのかなとも思います。

大変なことも多いですが、社内外含めさまざまな方から応援していただいていますし、何よりお客さまの笑顔が見られるこの仕事に巡り合えて本当に良かったと感じています。

──今後、パナソニックのセンサリールームをどのように展開していきたいですか?

三浦現在は課題が顕在化している保育や障がいの施設から取り組んでいますが、公共交通機関や商業施設、オフィスなどでもカームダウンしたりリセットできる空間のニーズは広がると考えています。現在開発しているブース型含め最適な仕様を検証し、幅広く広げていきたいと考えています。

【ナノ触覚センシング技術】 「しっとり」の先へ。見えない価値を可視化する技術が、新たな発見を生んだ

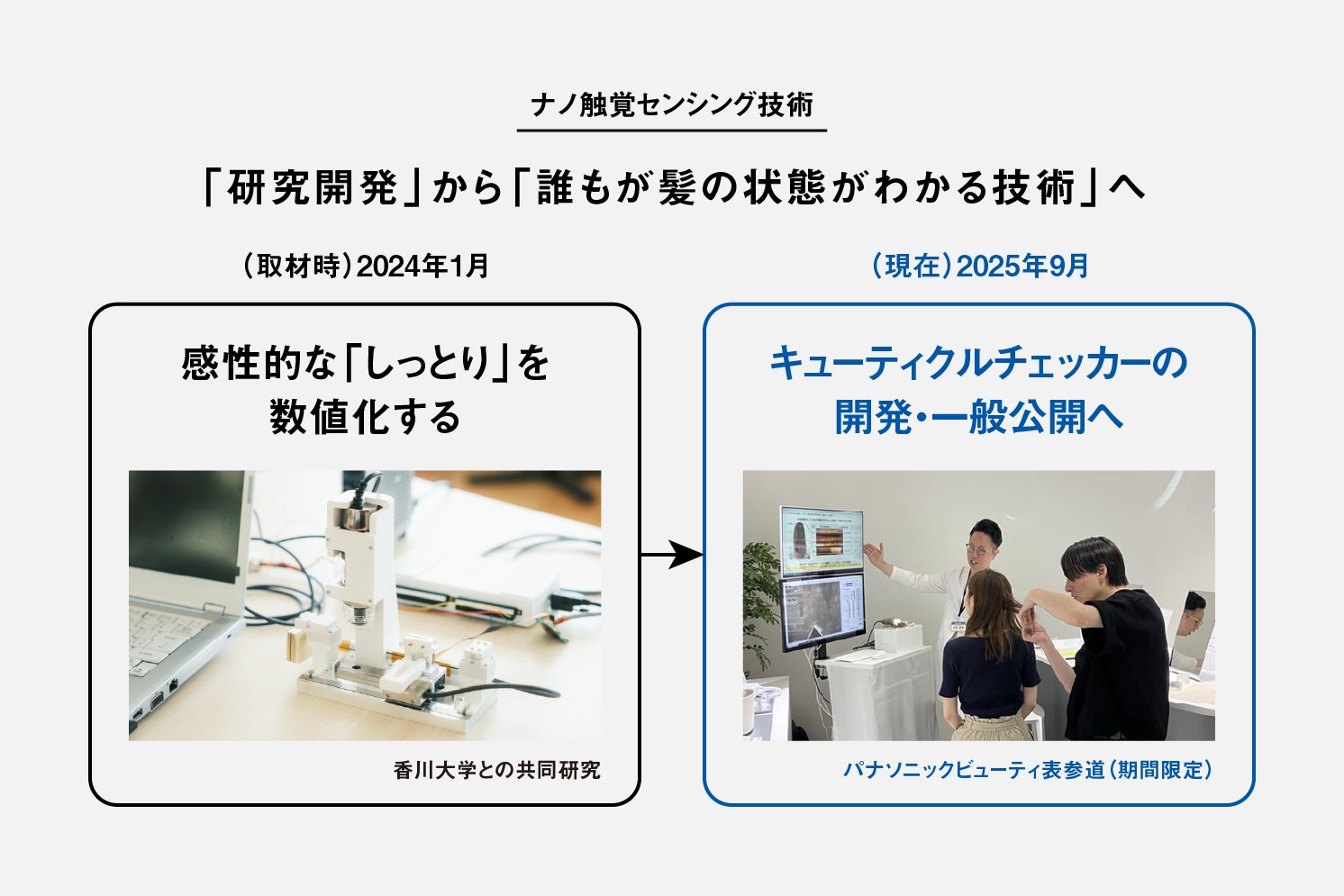

髪の手触りをナノレベルで数値化する「ナノ触覚センシング」技術。パナソニックは、香川大学とともに髪の毛の「しっとり」という概念を研究し、数値化してより深い共通認識をつくることに取り組んでいました。2024年1月の取材から約1年半、このユニークな研究は実用化という新たなステージへと進んでいます。当時から引き続き開発を率いる松井康訓(まつい・やすのり)と、追風寛歳(おいかぜ・ひろとし)に話を聞きました。

──前回の取材から約1年半、プロジェクトはどのように変化・進化しましたか?

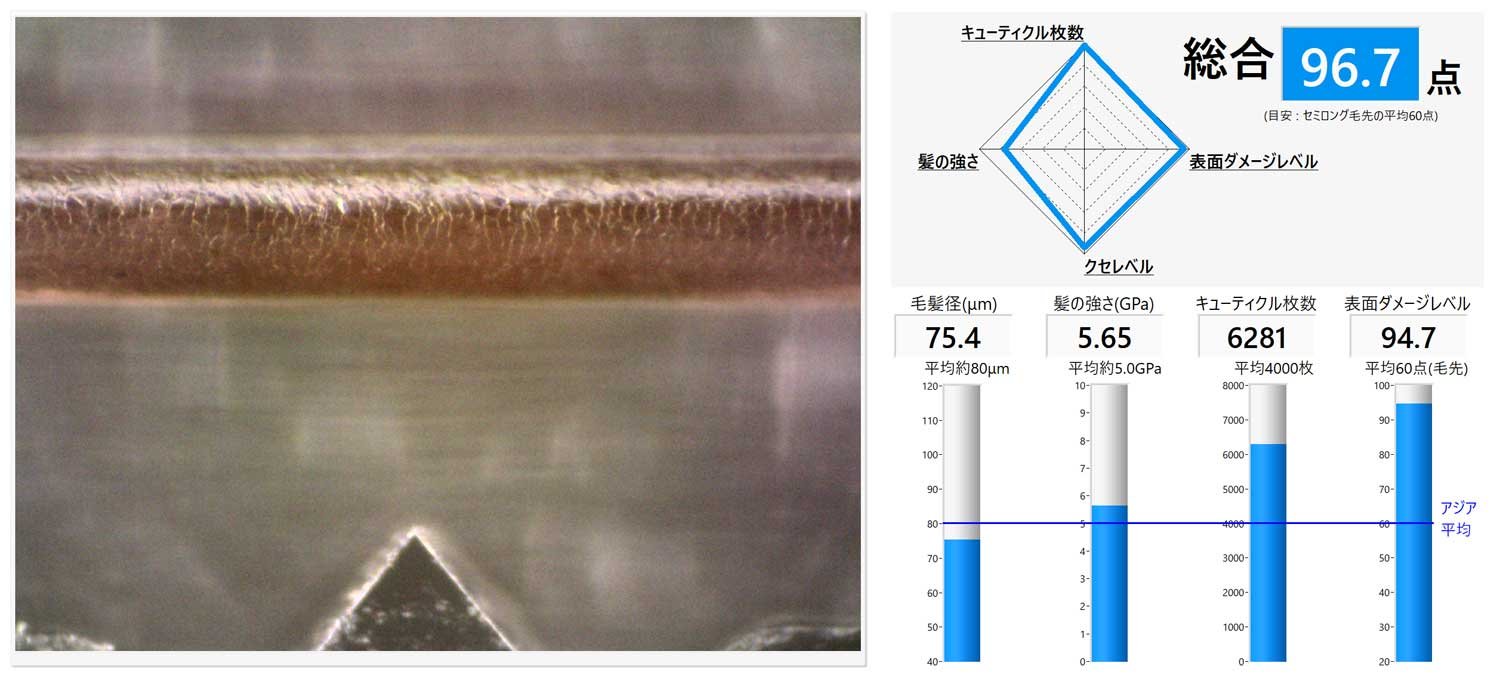

追風研究開発段階から、誰でも手軽に使える毛髪評価システム「キューティクルチェッカー」を開発し実用化のフェーズに入りました。お客さまに髪の毛を1本ご提供いただくだけで、キューティクルの状態や枚数、髪の強度などをスコアで可視化できます。

追風測定中の様子をリアルタイムでモニターに映し出すなど、お客さまに視覚的に楽しんでいただきながらご自身の髪の状態を知っていただくための工夫も凝らしました。専門家でなくても扱える装置にすることで、店頭などでお客さまとの新しいコミュニケーションを生み出し、さらには適切なケアを提案することを目指しています。

──この技術開発を通じて、何か新たな進展はありましたか?

松井大きな進展が2つありました。1つは、人が寝ているあいだに髪の毛同士がこすれあい、摩擦が起きることで、キューティクルが損傷しているという現象を定量的に計測することができました。そしてもう1つは、当社のドライヤーに搭載されている「高浸透ナノイー」が、その摩擦によるダメージを半減させる効果を持つことを科学的に証明できたことです。

これまで「髪に良い」と感覚的にしかお伝えできなかった価値を、誰の目にも明らかなデータとして可視化できたことは、製品の信頼性を高めるうえで非常に大きな一歩だと考えています。

──この技術を今後どのように展開していきたいですか?

松井前回お話しした「しっとり」という質感の数値化はもちろんですが、将来的には「さらさら」や「なめらか」といった、より多様な手触りの表現にも挑戦したいですね。人によって異なる感性の部分を、データと結びつけていく研究は非常に興味深いです。

追風当初は「ナノ触覚センシング技術で何ができるか」が曖昧な部分もありましたが、システムを開発し、新しいデータを得たことで、世の中に提供できる価値が自分のなかで明確になりました。当社の高浸透ナノイー搭載機器が髪のお悩み解決にお役立ちできることを自信をもっておすすめできる根拠になりましたし、日々の生活習慣によって大きく変わるキューティクルのリアルな状態を知っていただくことで、お客さまが生活習慣を見直すきっかけにもなると思います。

また、プロジェクトを通して、専門性の異なるメンバーが集まる「チーム力」の重要性も、あらためて実感しました。今後この技術をさらに活用し、お客さまに新たな価値を届けていきたいです。

【with air】 家中が快適になる「全館空調」を、もっと身近に。新モデルの開発で幅広いニーズに応える

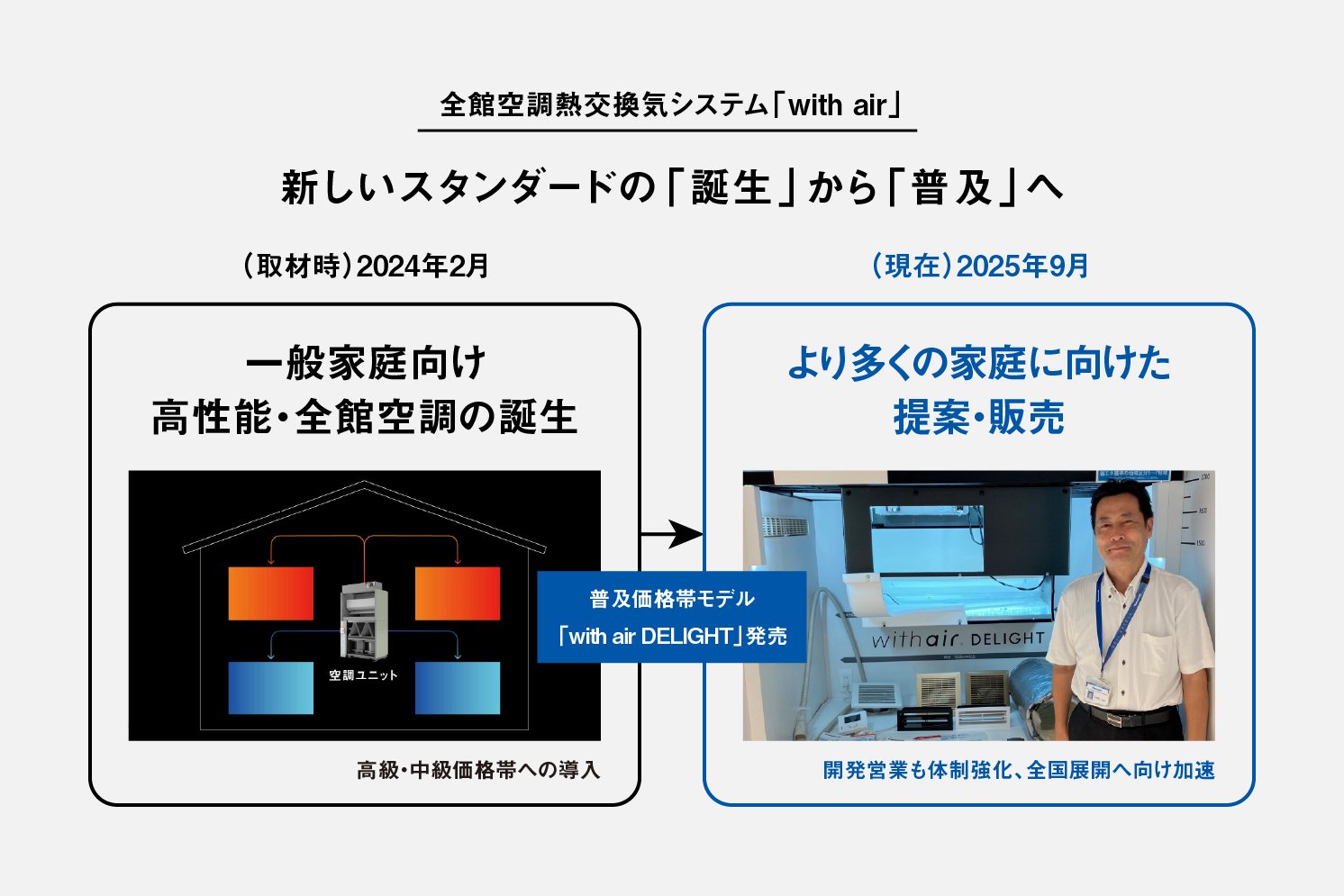

エアコン一台で家全体を快適にする全館空調システム「with air」。2024年2月の取材から約1年半、未来のスタンダードを目指すこのプロジェクトは、さらなる普及を目指し新しいモデルの開発を行ったといいます。技術担当の小原大治(おはら・ひろはる)と営業担当の中曽根孝昭(なかそね・たかあき)に話を聞きました。

──前回の取材から、with airのプロジェクトはどのように変化・進化しましたか?

小原この1年半で事業は大きく加速しました。大手ハウスメーカーさまへの採用が決まり、全国への普及を加速させるための営業体制や設計支援チームも立ち上がりました。そして最大の進化は、2025年10月発売の普及価格帯モデル「with air DELIGHT」の開発を行なったことです。これにより、これまで以上に多くのお客さまに全館空調の快適さをお届けできると考えています。

──新しい普及価格帯モデルには、どのような背景や想いがあったのでしょうか。

中曽根これまでのwith airは性能面で高く評価されていましたが、高級・中級価格帯の住宅への導入が中心でした。しかし、市場の約7割は普及価格帯のゾーンが占めています。多くの家庭に全館空調を普及させるには、そのゾーンに向けた製品が不可欠でした。新モデル「DELIGHT」の登場で、価格帯に応じたご提案が可能になり、営業からも「待っていました」という声を多くいただいています。お客さまのニーズに合わせてより良い提案がしやすくなったと感じますね。

──このプロジェクトに携わる中で、お二人の仕事への向き合い方に変化はありましたか?

小原新しいものを生み出すには、開発だけでなく営業や企画など、多くの部署との連携が不可欠です。チーム体制が変化したことで、部署の垣根を越え、どうすれば全体が最適になるかを常に考えるようになりました。大変なこともありますが、何かを成し遂げた時に、多くの仲間と喜びをわかち合えるのがこの仕事の醍醐味だと感じています。

中曾根私はもともと技術者だったのですが、自分たちが開発した商品を売るために営業に転じました。いまはお客さまの声を直接聞き、それを技術的な視点も持って開発にフィードバックできることに大きなやりがいを感じています。システム商材は、技術者が最前線に出ることでより深い提案ができますし、その面白さを実感している毎日です。

「未来の定番」を生み出す挑戦は、進化し続ける

「Make New Magazineの取材後、プロジェクトはどうなったのか?」最初に投げかけたこの問いに、3つのチームはそれぞれのかたちで答えを示してくれました。

社会課題に真摯に向き合い、当事者に寄り添いながら「子どもを一緒に育てる部屋」という新たな価値を社会に広げる、センサリールーム。

感覚という曖昧な世界に科学の光を当て、髪質という「見えない価値」の可視化に挑戦する、ナノ触覚センシング。

時代のニーズを的確に捉え、「全館空調」を誰もが手にできる未来のスタンダードへと変えようと取り組む、with air。

市場の変化やユーザーの声に耳を傾け、時にはかたちを変えながらも、より良い未来のために前へ進み続ける3つのプロジェクト。そこに共通して流れるのは、パナソニックが掲げる「Make New」の挑戦者の魂そのものです。

今回紹介したのは、日々生まれている挑戦のほんの一例にすぎません。未来の定番をつくるためのパナソニックの歩みは、これからも続いていきます。

Profile

三浦 美賀子(みうら・みかこ)

パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 ブランド・コミュニケーション部門

1990年入社。入社以来、食品機器営業に従事。2018年2月よりパナソニックセンター大阪でショウルームの企画運営に携わった。現在は万博関連業務とセンサリールーム事業を兼務。

私のMake New|Make New「あるがまま」

「あるがままの自分を認め大切にする、人のあるがままを受け入れる」。少しで多くの笑顔につながる活動を続けていきたいと願っています。

松井 康訓 (まつい・やすのり)

パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社 ビューティ・パーソナルケア事業部

ビューティビジネスユニット ビューティ商品部

1999年入社。研究部門に配属、空気清浄機用センサーや脱臭技術の開発を経て、髪ケア効果向上技術の開発に従事。2008年9月より事業部技術開発部門に在籍。ヘアドライヤー ナノケアをはじめ、ELMISTAなどヘアケア商品全般を手がけている。

私のMake New | Make New「Air」

お客様に生活における「必要不可欠なもの」を創出し続けていく。

追風 寛歳(おいかぜ・ひろとし)

パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社 くらしプロダクトイノベーション本部 コアテクノロジー開発センター ライフサイエンス部

2007年入社。生産技術研究所に配属、光応用計測技術開発に従事。2015年4月よりアプライアンス社 技術本部に異動しヘアケア要素技術開発に従事、2021年10月よりビューティ・パーソナルケア事業部に異動、2025年5月より現所属でヘアケア商品開発などを手掛けている。

私のMake New|Make New 「Wind」

お客さまにとっての追風となるように。

中曽根 孝昭(なかそね・たかあき)

パナソニック株式会社 空質空調社 住宅システム機器事業部 日本事業ビジネスユニット 全館空調開発営業部

1993年入社。ファンの要素研究開発、換気空質機器および全館空調機器の設計開発に従事し、エアイー、with airなどを手がけている。2022年11月より全館空調開発営業に在籍。

私のMake New|Make New「IAQ life」

冷やすだけ、暖めるだけではない、上質な空気に満ちあふれた新生活をご提案していく。

小原 大治(おはら・ひろはる)

パナソニック株式会社 空質空調社 グローバルプラットフォーム開発センター ソフト開発一部

2007年キャリア入社。社内向け生産設備開発や蓄電池システムの新規事業開発などの経験を経て、エレクトリックワークス社にて空質空調分野における次世代コントローラの設計・開発を担当。2021年よりシステム開発リーダーとしてwith airを中心に空質空調システムのプロジェクトマネジメント業務に従事。

私のMake New|Make New「Relationship」

お客さまの潜在価値を引き出し、満足度の高い商品やサービスをより長くご利用いただけるようにお客さまと新たな関係性を築いていきたいです。