2022年春にローンチした『Make New Magazine』。パナソニックが仕掛ける新規事業や新しいチャレンジの裏側、話題の製品の開発ストーリー、知られざる技術の発掘など、これまでに掲載した記事は合計143本を数えます。

その約3割にあたる47本を取材・執筆したライターの榎並紀行が、特に印象深い「これぞMake New」な記事を振り返ります。

Index

そもそも「Make New」とは何か?

ライターの榎並紀行と申します。

2022年の春に『Make New Magazine』がスタートしてから、パナソニックの事業やサービス、イベント、人、社会貢献活動など、多くのMake Newな取り組みを取材してきました。最終的に47本の記事を書き、これは外部ライターとして最多ということで、取材者を代表して「特に印象に残った記事を振り返る」という任を与えられました。

まず、そもそもMake Newとは何なのか?これを理解しないことには、Make New Magazineのライターは務まりません。先方から共有された資料には、こう書かれていました。

未来のくらしの定番となるような製品、サービス、ソリューションを生み出していくことを目指す

なるほど、「未来のくらしの定番をつくる」とは勇ましいことです。パナソニックの強い意気込みを感じつつ、そうはいっても一つの企業にそんなにMake Newな事例があるものなのかと疑わしい気持ちもありました。いくら天下のパナソニックとはいえ、すぐにネタが枯渇してしまうのではないかと。

大阪のおっちゃんが未来のくらしを変える。これぞMake Newなチャレンジ

それから3年。ネタは枯渇するどころかどんどん湧いてきて、私自身もほぼ毎月なにかしらの記事を書かせてもらいました。

なかでも、これこそまさにMake Newだなと感じた取材の一つが、「光でスマホを充電!?「大阪のおっちゃん」とシリコンバレー発スタートアップが目指す無線給電の世界」です。

無線給電とは、電線やコンセントを使わず、光や電波によって電力を送る技術。分かりやすいところでは、自宅のリビングに入っただけでスマホが自動的に充電できたり、無線給電で働くセンサーを橋や道路に張り巡らせ、インフラの劣化状況を常に監視できたりするというもの。

仕掛け人は、自称"大阪の普通のおっちゃん"こと黒田淳生さん(パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社)。社会を大きく変える可能性を秘めた技術を、シリコンバレーのPHION社との共創により本気で社会実装しようと奮闘していました。

無線給電が家電製品、さらにはオフィスや公共空間にまで整備されていくと、充電ケーブルやモバイルバッテリーを持ち歩く煩わしさが消え、それがあたり前のインフラになれば「充電する」という概念すらなくなるかもしれません。外出先でコンセントを求めてさまよい歩く必要もなくなり、未来の世界ではそもそもコンセント自体が消滅している可能性も。

「こうなったらいいな」という未来が、いつの間にか特別なことではなくなっている。"未来の定番"をつくるとは、こういうことなんだろうと思います。

現状は技術面でのハードルが高くモノになるかどうかは未知数ですが、「現状は課題だらけ。でも、だからこそ面白い」と語るおっちゃん(黒田さん)のドヤ顔は、なんだかとても頼もしく感じられました。

個人の「好き」を起点に生まれたMake New

ほかにもパナソニックは様々なアプローチで未来を変えようとしていました。

ある人は"昆虫"に可能性を見出し、早晩訪れるといわれる世界のタンパク質危機を救おうとしていました。

またある人は、国内のEV(電気自動車)普及を妨げている"EV充電スポットの不足問題"を本気で解決しようと尽力していました。

日本を遠く離れたインドネシアでは、同国の生活インフラである井戸水の水質汚染問題を解決し、2.8億人に透き通った水を届けるという壮大なプロジェクトに挑むチームもありました。

なかでも印象に残ったのは、「井戸水革命」に挑むチームの奮闘です。事業責任者は2019年からインドネシアに渡り、現地の井戸水に含まれる鉄分を徹底的に除去する「セントラル水浄化機器」を販売してきました。当初は思うように売れず苦戦したものの、製品だけでなく導入前の水質調査や施工後のトラブルシューティングも含め、「きれいな水を届けるためのソリューションを提供する」という戦略にシフトしたことで状況が好転。2024年8月には単月での販売台数が初めて3桁を超えるなど、現地の水インフラを変革する足がかりを築きつつあります。

自分たちが持つ技術と解決策は間違いない。市場にフィットしなかったのは「売り方」を誤っていたから。そう考え、新しい売り方を構築して道を切り開いた事例。Make Newとは商品やサービスそのものだけではなく、それを届けるためのアプローチにも当てはまるのだと気付かされました。

これら社会課題を起点にしたチャレンジの一方で、時には個人の「好き」や「思い入れ」から出発した事業やプロジェクトも。

「ガチの自転車乗りがつくる。マウンテンバイク型電動アシスト自転車XEALT M5に込めた『本気で遊べる』仕掛け」は、2022年4月にパナソニックから発売された「XEALT M5(ゼオルト エムファイブ)の開発ストーリー。XEALT M5はオフロードや山中といったハードな環境でこそ真価を発揮するe-MTB(マウンテンバイク型の電動アシスト自転車)で、主にレジャーやスポーツシーンでの活躍を想定し開発されました。

開発チームの一員である坂本裕規さんは、自身も数十年にわたるサイクリスト。全日本の大会に出場するほどの本格的なスポーツバイク乗りでもあり、愛好家の視点から満足できる乗り味を追求していました。要は、「自身が乗りたいと思う自転車」を自分でつくってしまった、という話。

坂本さんのこんな言葉が印象に残っています。

「楽しみ方を提案するためには、私たち自身がその楽しさを深く理解しなくてはいけません。(中略)暇さえあればキャンプなどに出かけ、e-MTBの新しい楽しみ方を自ら発見していく。それくらいの本気度がなければ、とても人に伝えることはできません。ですから、まずは私たちが本気で遊ぶこと。そこで得た楽しさを製品づくりに活かしていきたい」

開発は苦難の連続。Make Newをつくる道のりは、かくも厳しい

話題の製品やサービスを手がけたチームに、開発ヒストリーを聞いた取材はどれも印象深いものでした。

すべてが順風満帆に進んだプロジェクトはなく、たとえば「ヴェールクリエイター」は要素技術の検討から販売まで3年、「エルミスタ」は基礎研究段階から数えると10年を要したそう。その間、ひと山もふた山も超えた先に、また分厚い壁が立ちはだかったりしています。

一流メーカーの矜持なのか技術者のプライドなのか、とにかく半端なものは世に出せないという思いの強さゆえ、もがき苦しむことも。今ではあたり前になっている家電もすべて、そうした苦労と苦悩の果ての産物なのだと思います。Make Newをつくる道のりは、かくも厳しいのだと知りました。

とはいえ、そこまでこだわり抜けるのも、開発メンバーが意地を通せる環境があってこそ。挑戦を許容する会社の風土も、パナソニックならではのものだと思います。

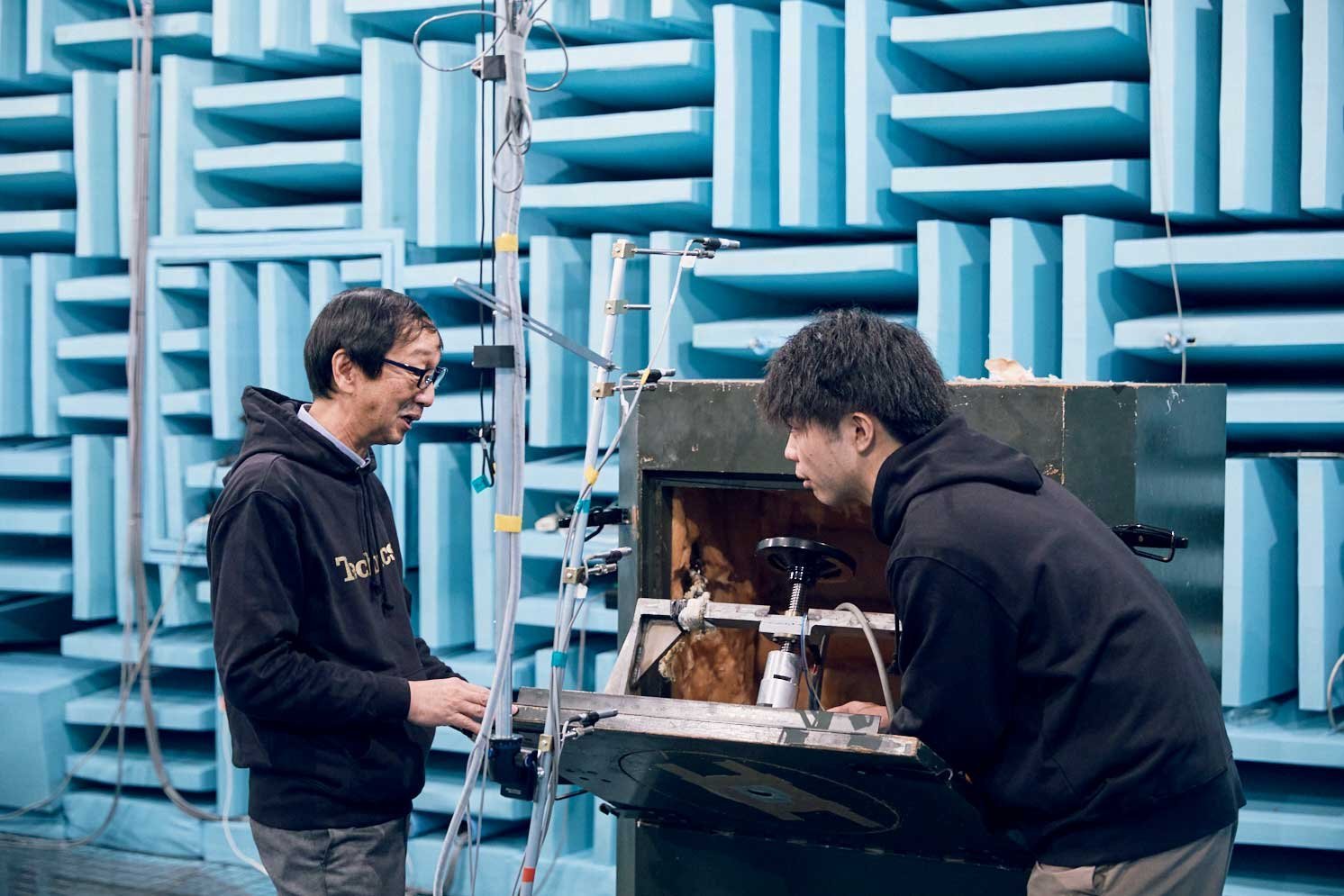

「磁性流体イヤホンが繋ぐTechnicsの未来。若手エンジニアとレジェンドの絆と物語」は、Technicsのワイヤレスイヤホン「EAH-AZ100」の開発に携わった田中悠さんとその"師匠"である小長谷賢さんの物語。

小長谷さんは40年にわたって音響設計に携わり、社内ではレジェンドとも称される存在。田中さんは入社以来、小長谷さんから音づくりのイロハを学び、その背中を追い続けてきました。入社5年目の夏、田中さんはかつて小長谷さんが開発したイヤホンの後継機となるEAH-AZ100のメイン担当を任されます。それまで教わってきた全てをかけて、師匠が追求してきたTechnicsの音を弟子が引き継ぐストーリーには胸が熱くなりました。

入社式で出会ったMake Newの体現者たち

ちなみに、パナソニックの入社式は2022年から4年連続で取材し、計1,748人の晴れの門出に立ち会いました。

2022年こそコロナの影響で拠点ごとに会場を分散して行われたものの、2023年からは全新入社員が一堂に介しての実施となりました。それも、約4万人収容のスタジアム「Panasonic Stadium Suita(パナソニックスタジアム吹田)」を舞台に、青空のもとで行うというパナソニック100余年の歴史でも前例のない入社式。

また、2025年には「みんなでつくる、つながる入社式」というコンセプトのもと、内定者から有志のメンバーを募り、会社と一緒に入社式のコンテンツをつくるという初の試みも。入社式自体がMake Newを体現していました。

部外者である私でさえうっかり愛社精神が芽生えそうになるくらい、どの年も素晴らしい入社式でしたが、なかでも思い入れが強いのは新体制の初年度となる2022年の入社式。新生パナソニックの一期生として「創業メンバー」と位置付けられた301名も、今や4年目。それぞれの持ち場で、それぞれのMake Newを叶えるべく奮闘しているのだと思うと感慨深いものがあります。

結局のところMake Newとは?

数多くの取材を通して気付いたことがあります。Make Newとはここ数年で降って湧いたスローガンではなく、パナソニックがこれまでずっとやってきたことなのだと。

古くは創業者・松下幸之助さんがアタッチメントプラグや二股ソケットを発明した頃から現在まで、パナソニックが社会に定着させ、くらしを変えた製品や技術は数知れません。今回取り上げたMake Newのいくつかも、いつか日常のあたり前になるのでしょう。

現に、取材で出会ったパナソニックの人たちからは何度も、「松下幸之助」という名前を聞きました。いくら創業者とはいえ、若い従業員はその肉声を聞いたことがなく、遠い存在でしょう。歴史上の人物、くらいの感覚であってもおかしくありません。それでも、今なお多くのパナソニック社員が松下幸之助さんの過去の仕事に刺激を受け、残した言葉に看過され、その精神を受け継いでいる。このマインドが消えない限り、これからもパナソニックは時代ごとのMake Newを生み出し続けるのだと思います。

ちなみに私自身は当メディアで関わりを持つまで特にパナソニックに注目していたわけではなく、身の回りのパナソニック製品も数えるほどしかありませんでした。

それがここ数年は、家電を買い替える際にはとりあえずパナ製品を軸に検討するように。洗濯機、コーヒーメーカー、電動アシスト自転車、電気シェーバー。我が家の家電勢力図で、今はパナが圧倒的シェア1位を誇っています。自分でも気づかないうちに、パナソニックのファンになっていたようです。

これからもいちファンとしても、パナソニックが仕掛けるMake Newに注目していきたいと思います。

Profile

榎並 紀行(えなみ・のりゆき)

編集者・ライター。水道橋の編集プロダクション「やじろべえ」住まい・暮らし系のメディア、グルメ、旅行、ビジネス、マネー系の取材記事・インタビュー記事などを手掛けます。